NPE高级玩家指南

(本文系编辑根据相关素材采写,不代表知产力立场。转载请在显要位置注明文章来源。)

(本文3234字,阅读约需6分钟)

提起NPE(Non-Practicing Entity,非专利执行实体),很多人都咬牙切齿称一声专利流氓(patent troll),他们不从事实际产品的制造、生产或销售,通过各种渠道获得大量的专利和专利组合,精心设置专利陷阱。当相关企业已经形成一定的市场竞争力,就一纸诉状起诉其侵犯专利权,以此获得超额利润。

这种将专利排他权变为进攻性武器的行为一直以来饱受争议,包括美国在内诸多国家和地区都采用了行政或法律手段进行遏制。加之媒体报纸常常以巨额赔偿吸引眼球,NPE因此经常被解读负面的企业,凭借手上拥有的权利勒索“保护费”,着实可恶。

但是,放眼世界,NPE所在的世界不仅仅只有专利诉讼而已,早就变成一个资本和专利逐鹿、朋友与敌人相存的市场,暗潮汹涌、精彩纷呈。

前高智时代:专利、资本和市场

PE(Practicing Entity)是将自身专利的技术拿来实际运用的主体,譬如一般的科技公司。有一些PE在拥有专利权的基础之上,对内将专利所定义的科技和工艺进行运用,对外使用权力,例如收取权利金、主张权利等。PE每年能够收取稳定的巨额专利权利金,同时也是付出巨额权利金的主角。

譬如今年6月26日在上海举办MWC展会上,华为轮值董事长胡厚昆发表演讲,宣称华为在过去10年中为了研发5G已经投入了40亿美元,获得了2570个5G专利,占全球份额的20%之多。同时华为也在今年年初向Verizon收取近10亿美元的专利费。

另一方面,时间就是金钱,当没有人委托专利律师做诉讼时,精于计算的诉讼律师(litigator)会找一两件认为攻击性比较强的专利做诉讼,即所谓的风险代理。如果告赢了大公司,就可以和原始专利权人分润。

只要律师起诉,按照美国法律就会正式进入诉讼程序。被告公司相应地要准备200万美金的成本用来诉讼,所以只要许可费低于200万美金,例如50万美金或100万美金,律师的目的总是很容易达成。这些诉讼律师可以算是最早的NPE(Non-Practicing Entity),强调拥有但不使用专利权。

获得了“成功经验”,尝到甜头的律师开始思考更高效的获利方式。他们想到要引入资本将专利买断,这种方式比起和原始专利权人风险分成,显然更加方便直接。

最典型的例子要属Acacia Research,它在1992年成立时就有几位精于此道的诉讼律师。Acacia精于挑选专利,只要有几件易于诉讼的专利,就会向法院提诉,表现出相当强的攻击性。Acacia于1996年在纳斯达克上市,平均每年要提几百件专利诉讼。

这也是为什么NPE公司常常被外界认为是“专利流氓”的原因,早期的NPE的确是为了诉讼而诉讼。

相比Acacia简单粗暴,同样是引入资本,后来的NPE更多的是利用资本对买下的专利进行权利主张。

根据维基百科介绍,诞生于2000年的NPE公司高智(Intellectual Ventures),是创始人Nathan Myhrvold和Edward Jung以副总裁身份离开微软后创立的。高智通过私募的方式从市场中前后融资高达80亿美元,继而在全球范围内搜购有价值的专利,经过近十年的运作,目前已经拥有约4万件专利。

美国目前有多少件有效专利?接近300万件。

拥有最多美国专利的是哪家公司?可能是IBM,也可能是三星,各自拥有大概4-6万件有效专利。

高智以近4万件专利数量在全美排行前三,说它是庞然大物并不为过。和拥有厂房、设备等实体资产的一般公司不同,高智拥有更纯粹的无形资产,涵盖多个行业。因此,高智的收入大多来源于权利金的收取,2013年高智收取的许可费用已经达到9亿美金。

(来源:万晟佳音)

后高智时代:群雄割据

专利保护需求依然在推动着世界发生变化,让我们把时间线拉回到2012-2013年,高智此时发现了自己的一个缺陷:在2000年创立之后,只要是高科技知识产权,高智都尽量购买,因此4万件专利涵盖的范围比较宽泛,没有专注于特别的领域。

但某些行业对于特定技术的专利组合需求是巨大的,单点技术通过聚合的力量将其组合,会产生更大的权利,还能产生其他附加值。虽然高智做了一些专利聚合的工作,对于市场来说还远远不够。

一些比较小型的NPE公司在这方面做得更好。它们的融资额基本在3000万美金到3亿美金之间,比起高智的80亿美金自然是蚂蚁和大象的对比,但靠着专注于细分领域深耕挖掘,例如医疗器械、通讯科技、摄像头等等,争夺了不少市场份额。

至此,“后高智时代”渐渐拉开了序幕。

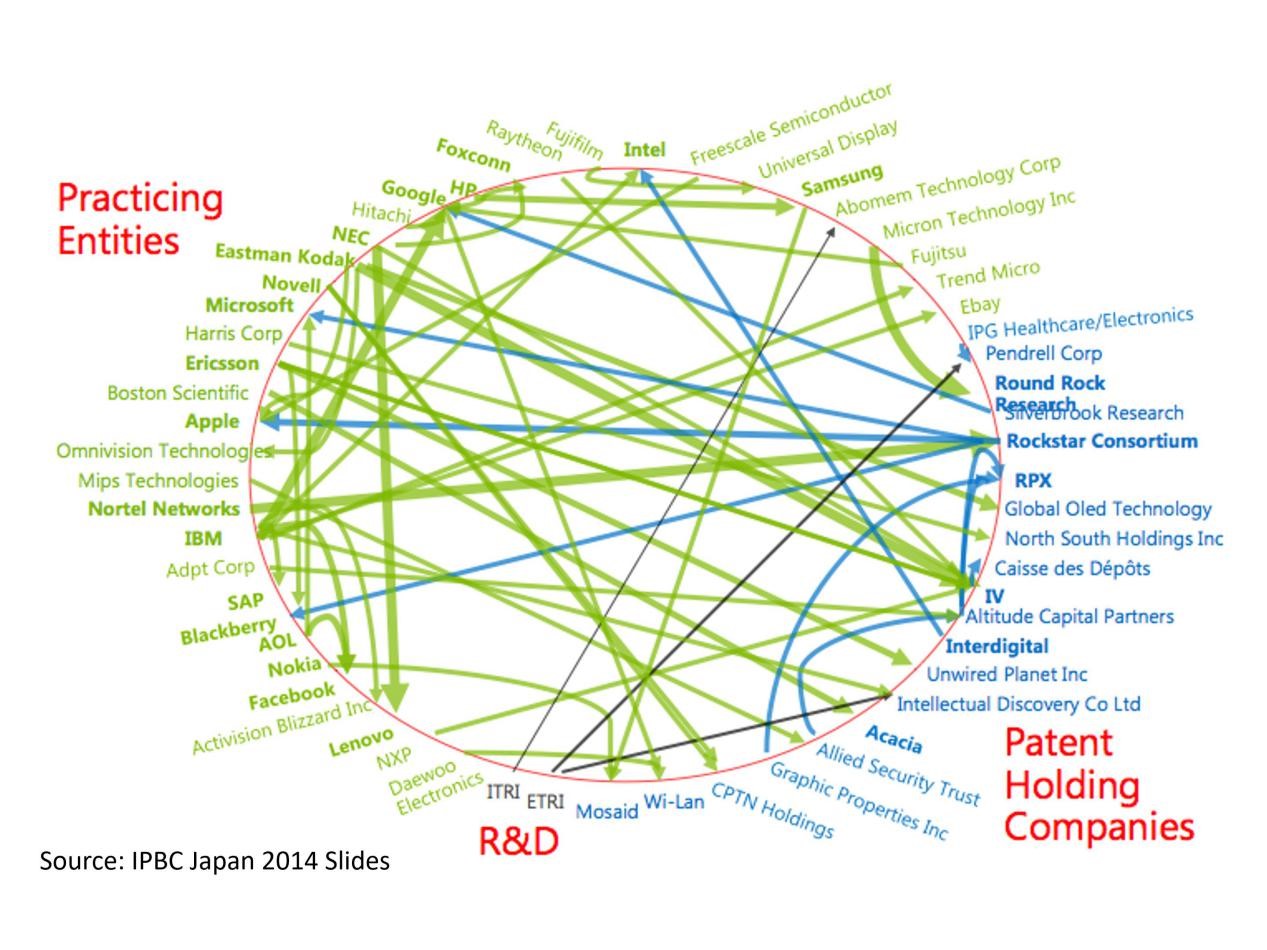

(来源:IPBC Japan2014)

因为专利的数量多,很多科技公司不可避免要用到别人的专利。所以只要专利组合非常强,或者专利包数量达到几万件、非常之大的时候,该付钱的对手不会想在诉讼上浪费时间,更愿意在谈判桌上解决问题。

这时,专利质量和专利数量就变成了一个很关键的问题,一边是NPE卯足劲地收集筹码,为了不陷入被动局面,另一边PE也在进行防御性专利收购(Defensive Patent Acquisition),包括华为和Intel。

还有一个“非典型”的NPE公司RPX也在进行防御性收购,它向企业收取“会员费”,集资购买更多游离的小专利包,防止别人借此进行攻击。只要越多企业参与购买,花的钱越少,买的专利越多,FTO(Freedom to Operate)的成本与风险越低。

对会员企业来说,比起独自进行防御性收购,RPX的联合收购能够让自己花更少的钱得到更大的保护。显然RPX站在了科技公司这一边。

可以看到,在后高智时代,市场主体和专利运营方式变得更加多样化。我们不时还能看到专利池运营商和R&D(指不生产产品,但拥有大量专利权的研究机构,如中科院等)活跃其中的身影。

近年来,随着以美国市场为中心的NPE日渐繁荣和活跃,全球很多企业都是NPE专利运营的主要进攻对象。来自其他国家的企业逐渐意识到专利不仅仅是自我保护的武器,还是一种通过运营能够获取收益的资产。

在这样的背景下,主权专利基金SPF(Sovereign Patent Fund)应运而生,它是由政府设立的投资型基金,目的在于利用知识产权开拓海外市场,帮助本国企业增加竞争力。目前,法国France Brevets、韩国Intellectual Discovery和日本IP Bridge是全球三大具有领导地位的SPF实体。它们比NPE更具威胁性的地方是在国家背景的支持下,资金更雄厚,专利来源更广泛。

也就是说,专利运营市场虽然源于美国,近几年其运营范围已经扩张到世界。在亚洲,专利中介行业也迎来前所未有的繁忙。

中国该不该移花接木

NPE发展到现在不过短短几十年,国际性市场已然成型,再加上主体多样化、业态成熟,其中蕴含的商业价值惊人。

那么NPE公司目前适不适合在中国进行专利运营呢?

万晟佳音 (Faith Intellectual Assets) 创始人、董事长张智为表示,目前国际上还没有很多来自中国的NPE,现在国内比较适合做像高智起步时那样纯粹的专利资本公司:就是从资本圈中融钱,然后用这些钱去组织特定方向的一些专利;获得专利权之后,到国际的舞台、容易获利的战场上“练功”。国内的工厂正在从批量型转向科技主导型,利润还很薄,如果现在在中国做运作更像是“杀鸡取卵”,反而会增加整个产业的成本,降低产业的发展速度,甚至扼杀实体经济。

美国之所以能做这件事,是因为美国除了制造之外,已经有非常多来自于无形资产的价值链,更容易做利益分配,所以张智为建议中国资本先去美国的知识产权市场分润,等到有一些经验之后,再慢慢转回国内。当然回来的第一步还是要运用在实体企业的资产管理上面。

至于未来能不能像美国那样五花八门的知识产权运营生态,他认为五年内看不到,也不应该、不健康。十年后稍微开始有启蒙,然后有些发展是比较对的路径。