知产周一谈 | 权利用尽原则与一次性专利产品

作者 | 袁博 同济大学

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文3145字,阅读约需6分钟)

权利穷竭原则又称权利用尽原则,是知识产权法上一个特有的原则,指知识产权权利人一旦将知识产品合法置于流通领域以后,其他人再次转让的行为不受权利人的控制,不必征得权利人的同意。从权利穷竭的定义可以看到,适用该原则的首要前提是知识产权产品获得权利人的许可合法进入流通领域。换言之,如果知识产权产品已经按照惯例、常理、约定等退出流通领域,就不存在适用权利穷竭原则的空间,例如,一次性专利产品。

问题的提出:一次性专利产品

一次性专利产品,主要是指那些经过一次使用就因为专利法的限制以及权利人的技术措施而无法再次使用的专利产品。这类产品经过首次销售后仍然可以不断转售,但一旦被使用后,就无法重新进入流通领域。例如,制造商通过在照相机内部设置特别的技术设置而生产出享有专利权的一次性照相机,消费者购买这种照相机后只要使用一次就会令照相机自动报废。如果有人回收这种报废的一次性照相机,并且破解了制造商的技术限制措施,使得这些照相机重新恢复了照相的功能并且向公众出售,就会侵犯制造商的专利权而无法用权利穷竭原则作为自己的侵权抗辩理由。因为从产品特性的角度看,一次性照相机使用一次后就因为报废而应该退出流通领域;从权利人的意思表示看,权利人通过设置特别的技术措施的行为已经表明了对使用过的产品再次流入流通领域的否定态度。综合产品的客观状态和权利人的意思表示,一次性用尽的专利权产品在使用后不应该适用权利穷竭原则。[1]

这方面的典型案例是日本佳能公司诉RA公司侵犯墨盒专利权案。该案中,日本佳能公司生产销售BCI-3e喷墨墨盒,中国境内某企业回收这些墨盒,重新灌装墨水后制成再生墨盒并出口到日本,由RA公司销售。佳能公司遂以RA公司进口、销售再生墨盒侵犯其专利为由诉至法院。一审法院认为灌墨不属于新的制造,专利权用尽,权利人不能主张权利。二审法院认为专利权不用尽有两种情形,第一种是专利产品寿命终结后再使用它;第二种是更换或者修理专利产品中的本质部分,使它延续使用寿命。本案情形属于第二种,因此不构成权利用尽。[2]RA公司不服二审判决,上诉至日本最高法院。2007年11月,日本最高法院第一法庭做出终审判决,认定RA公司侵权成立,驳回其上诉请求,令其停止销售该回收墨盒,维持知识产权高等法院的二审判决。日本最高法院在判决中指出,灌装墨粉的行为构成了对专利产品的生产而非修理,因为佳能墨盒产品本身具有一次性使用的特点,没有再次填充墨粉的开口(此即防止再次被利用的技术措施),在回收墨盒上开孔的行为使墨盒外形发生了改变,而且灌装墨粉的行为恢复了佳能墨盒的专利功能,所以构成侵权。[3]

本案中,对于向墨水灌装墨粉的行为到底是属于修理还是再造,在日本司法界固然不能形成主流的看法,在国内学界也存在着争锋相对的争论。认为构成修理的观点,主要就是基于权利穷竭理论,认为修理是正常使用专利产品的一个环节,因此修理专利产品以延长寿命不应再受到权利人的控制。这种观点忽视了修理在一般意义上并不包括从功能上改变产品的原有形态,比如采取破坏手段使产品功能发生改变。而且,按照前文论述,涉案墨盒作为一次性产品并不适用权利穷竭原则,因此,再生墨盒的行为并不构成修理。国内也有很多学者认为应该从保护环境和节约能源的角度出发在具有改造可能性的一次性产品上限制权利人的权利,但是这属于法律政策考虑的范畴,本文不予置评。

“修理”与“再造”的谜之界限:特修斯之船

对于修理与再造的区分,目前我国可供参考和适用的立法、司法和行政文件如下:

(1)北京市高级人民法院 2001年发布的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》

(2)最高人民法院2003年发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》

(3)2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

(4)2014年最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(公开征求意见稿)

(5)2016年国家知识产权局发布的《专利侵权行为认定指南》(征求意见稿)

(6)2016年最高院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》

尽管有上述文件,但要么尚处于酝酿阶段,要么已经出台生效但并未充分、具体地对“修理”和“再造”的行为类型划清界限。事实上,“修理”和“再造”的范围划分是一个世界性的专利难题。从哲学角度上看,“修理”和“再造”本质上就是量变和质变的过程,量变到何种程度就变成质变,是一个只能意会无法描述的过程。关于这一点,十大哲学难题之一的特修斯之船(The Ship of The Seus),很好的描述了这种理论困境。它描述的是一艘可以在海上航行几百年的船,中间不间断的进行维修和替换部件。只要一块木板腐烂了,它就会被替换掉,以此类推,直到所有的功能部件都替换了一遍。问题是,最终产生的这艘船是原来的旧船,还是一艘完全不同的新船?如果不是原来的旧船,那么在什么时候它开始变成了新船?

美国判例的要点:“寿命论”

美国法院通过“刨床案”、“帆布车顶案”等诸多经典案例中确立了很多规则,尝试区分修理和再造的界限,例如,在区分修理和再造时,考虑整体使用年限与部分作比较,具体而言就是根据所需替换的零部件可以使用年限与另外的部分对比。当所需替换的零部件的使用年限明显低于其他部分时,为了维护专利产品所有人的支付利益,宜确立为“修理”而非“再造”。笔者非常认同这一观点。

对此,有一种反对的观点认为,这种“寿命论”的区分方法会和专利产品上的权利产生冲突。例如,对于一次性的相机而言,事实上更换零部件可以使得相机继续使用,并且需替换的零部件的使用年限明显低于其他部分,相机用一次就不能使用是因为生厂商采取了技术手段的限制,相机整体和各部分的使用年限还远远未到。按照“寿命论”的观点,对于“复原”已经报废的一次性的相机的行为,属于合理的“修理”而非侵犯专利权的“再造”。笔者认为,针对一次性相机类的专利案件,“寿命论”的方法的确无法适用,原因在于,除了专利本身,后面还有更深层次的经济学原因。

一次性专利产品价格的经济学原因

对于一次性相机而言,事实上只要去除了技术限制,消费者就可以使用多次,既然如此,生产商完全可以不限制次数而提高销售价格,同样会有人买,既然如此,为何要进行“一次性”的技术限制呢?笔者认为,其原因在于,生产商要追求经济利益的最大化。

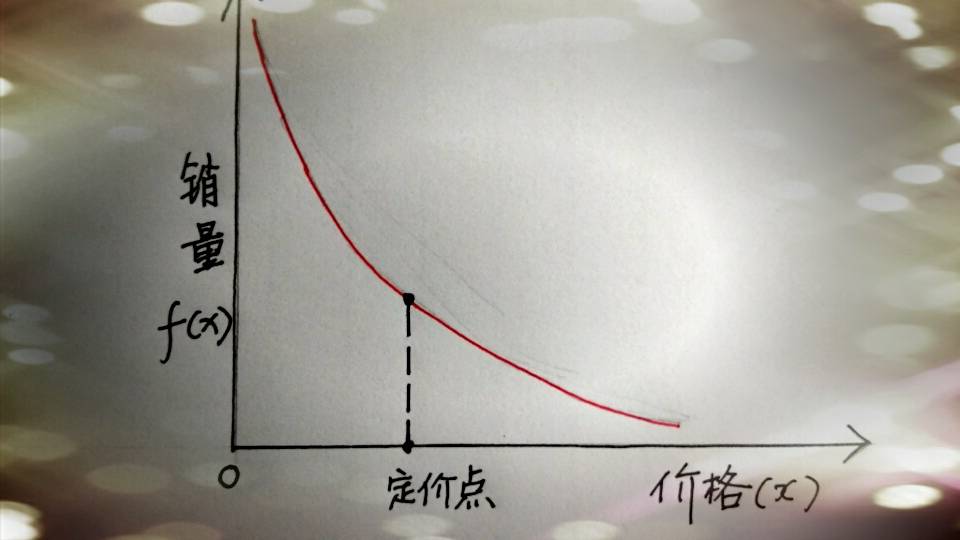

例如,如果不限制“一次性”,此类相机可使用5000次,其市场价值假设为1万元,但是购买人数只有100,那么销售总额可以达到100万元;反过来,如果对此种相机进行“一次性”的技术限制,那么售价可降为150元,但是购买人数可以达到2万,那么销售总额可以达到300万元。显然,在成本保持一致的情况下,供求关系(如下图所示,价格和需求成反相关,而且当价格达到某一点时,价格和需求的乘积将达到最大值,这往往也是厂商定价的参考)决定了低价策略更优,因此将相机改为低价的“一次性相机”可能更符合厂商利益的最大化。

因此,上述的经济学分析说明了两点:第一,消费者所支付的价格其实是相机使用一次的价格,所以突破厂商的技术限制继续使用会造成交易对价不公,不符合交易正义,同时也违反了专利法;第二,在此类一次性的专利产品的诉讼纠纷中,不再适宜参考适用美国判例中的“寿命”规则,因为一次性相机不能使用的原因与零件寿命并无直接关联。(本文仅代表作者个人观点)

注释:

[1]具体参见2000年日本东京地方裁判所在“一次性相机”中做出的确认侵权的裁决,[日本]横山久芳:《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》,载《法学》2001年第1201号。

[2]胡开忠:《专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起》,载《法学》2006年第12期。

[3]蓝晶:《从日本再生墨盒案看专利产品的修理与再造》,载《中国集体经济》2008年第8期。