网络游戏画面构成类电作品吗?——与王迁、袁锋老师商榷

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | 孙 磊 北京市第一中级人民法院

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

近期,王迁老师、袁锋老师在《中国版权》杂志发表了重量级调研报告《论网络游戏整体画面的作品定性》,文中对“网络游戏画面构成类电作品”进行了详尽的论理,引发了游戏界与理论界的激烈讨论。笔者十分支持二位老师针对电影作品提出的“去介质化”的观点,该观点适应了互联网技术发展、摆脱了僵化的“外壳”。但部分观点,有待讨论。

一、 讨论对象与案例脱节

根据报告提及的WIPO《The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches》报告的用语——在笔者此前的《电子游戏知识产权保护的世界之旅》系列中全面解读了此报告——可以看出,其用表述为“Video Games”,那么,到底应该如何翻译呢?该报告中在“中国部分”也提及,中国的对此的用语比较混乱,并没有官方的对应中文翻译。很多论文对此不加区别,把单机游戏等多类型游戏统一表述为“网络游戏”。在王迁、袁锋老师的论文中,严谨地将“Vedio Game”译为“电子游戏”,以与单机游戏、家用机游戏等其他类型游戏区别。(“电子游戏产业中,与单机游戏、家用机游戏等相比,网络游戏因其更为丰富的互动性和可玩性,自上世纪90年代发展至今,已经成为游戏产业发展的主流趋势。”[1])

然而,在此后调研报告列举的经典案例时,却忽视了涉案的游戏恰恰都不是文中所称的“网络游戏”(Online Game):

(一) Stern Elecs v. Kaufmank案(1982年)

几乎所有谈及“电子游戏应该构成类电作品”的文章,都不可避免地会引用“Stern Elecs v. Kaufmank”案,因为该案确实是世界上第一起将游戏画面认定为电影作品的案件。但这个案件放于该调研报告的语境中讨论,却不太适当。

1、“Stern Elecs v. Kaufmank”案非网络游戏

世界上第一款网络游戏是美国发行的游戏《子午线59》,诞生于1996年。实际上,1981年,IBM公司生产的家用电脑才上市,电脑才正式进入部分家庭。此前,电脑一般都是工业用或教学用的,开发出世界上第一款电子游戏的麻省理工大学Steven Russel,用的是实验室物美价廉的电脑, DEC1推出的PDP-1商业电脑,拥有9k内存及200KHz的时钟速度。为什么说“物美价廉”?因为PDP-1当时只有12万美元的售价,而同期其他电脑售价100万美元。而直到1989年,HTML和www才诞生。

而1982年发生诉讼的Stern Elecs v. Kaufmank案,涉案游戏从技术层面上绝对不可能是“网络游戏”.从图1中可以看出,涉案游戏是游戏机厅中常见的“飞机躲避类”游戏——当然,游戏机厅的机器因为也存在局域网,但这并不是我们所称的“网络游戏”。

(图1,Stern Elecs v. Kaufmank案涉案游戏)

·

(图2,世界第一款网络游戏,

此时,玩家终于可以“抉择”了)

2、“Stern Elecs v. Kaufmank”案中法官因何将其认定为类电作品

由于美国的版权保护标准低,所以美国法院提供版权保护的案例,对于我国的参考价值并不大,而美国法院不予版权保护的案例,对我国参考价值的意义是重大的。对于一个案例,我们不应该跳过案情和法院说理部分而单纯看结果。实际上,“Stern Elecs v. Kaufmank”案的上诉人(原审被告)的上诉意见恰恰就是:电子游戏的画面是有玩家操作的,无法固定——应该说明,这里的“固定”指的不是“固定在介质上”,而应是指“画面是可重复的,不是一次性的”。

在该案中,纽曼法官的表述为:“正如被上诉人所争辩的,如果游戏玩家的飞船在游戏通关之前被摧毁的,这些图像和声音有一部分是在游戏过程中无法看到和听到的,但是,如果玩家成功让飞船在空中飞行足够长的时间,则整个游戏的所有图像和声音都可视且可听,因为这些影像仍是被固定了。该游戏的图像和声音实质部分的重复排列,满足了作为视听作品的版权保护要件。”

可以看出,网络游戏相对于电影,存在的最大差异并不在于“介质”,而是在于“随机性”。这是由于电影的本质是“展示性”,而网络游戏的本质是“参与性、互动性、社交性”。纽曼法官想了一个非常极端的情况:一个假想中的玩家可以最终通关,那么它是可以见到所有的场景、NPC的,因为在1982年前的电子游戏,在游戏设计时没有随机性,玩家不论重玩多少次,场景都是重复的,这就是纽曼法官所称的“固定性”。而这种固定性,恰恰是单机游戏才具备的。

(二) PAC—MAN案(1984年)

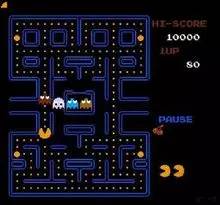

调研报告举的第二个经典案例是日本法院于1984年判的“PAC—MAN”案。

1、 PAC—MAN非网络游戏

同理,从时间上我们可以看出,“PAC—MAN”游戏从技术上也不可能是网络游戏。“PAC—MAN”即我们常说的“吃豆人”游戏,是日本南宫梦公司在1980年在游戏机厅的大型机器上推出的一款游戏,如图3。

(图3,Pac-man游戏画面)

该款游戏设计中,增加了AI成分——其中四个不同颜色的鬼魂是不同的性格和名字:红色鬼魂Blinky,粉色鬼魂Pinky,蓝色鬼魂Inky,黄色鬼魂Clyde。不同颜色的鬼魂,性格有的活跃,有的懒惰,增加了这种简单游戏的趣味性。

2、“PAC—MAN”中法官因何将其认定为类电作品

在王迁、袁锋老师的报告中,引述了日本法院在该案中的思路:“在这个判决中,法院明确指出,电子游戏的整体画面符合著作权法中的电影作品的三个条件:(1)效果要件:必须能够产生影像的动态效果,至于该影像是否由玩家控制则无需讨论;(2)形式要件:必须固定于某一载体上;(3)内容要件:必须以某种形式表现思想或感情之创作。”[2]

我们可以看出,此款游戏与第一个案例中涉案游戏如出一辙,即是游戏画面的“可穷尽性、固定性”。首先,玩家都是一个人,涉及的迷宫是固定的,其次,鬼魂对于玩家操纵的“吃豆人”的反应是固定的,这就是意味着,不管玩家都多少种走法,结果无非是排列组合可以穷尽的,这即是纽曼法官所说的“固定性”。

(三)“心跳回忆”案(1994年)

“心跳回忆”是日本KONAMI公司于1994年开发的恋爱养成类游戏,如图4。

(图4)

(四)“心跳回忆”非网络游戏

同理,从“心跳回忆”的发布时间看,从技术层面也排除了网络游戏的可能性。1994年,日本已经在游戏设计时已经取得了重大的突破:在“心跳回忆”中,玩家扮演一个高中生,在虚拟的学校中可以选择追求不同的女学生,这些女学生有不同的性格(属性),在同时追求多个女学生时,玩家要控制好感度等多种因素,在好感度到达一定程度时,会触发事件。为了玩家的体验,KONAMI公司还特意请了众声优为不同的女学生配音,以塑造其AI的情绪。但这依然改变不了该案涉案的“心跳回忆”游戏为单机游戏的事实。

2、“心跳回忆”中法官因何将其认定为类电作品

同理,正是因为其单机游戏的本质,决定了该款游戏的画面是可以“穷尽的”。虽然游戏公司增加了人机互动,根据不同玩家的情况,事件并不一定会全部触发,但是,按照纽曼法官的观点,这依然是有“穷尽、固定”的可能的:假设一个玩家,用了数年时间,成功追求了每一个女学生,触发了每一个事件,则整个游戏的画面全部呈现其面前——实际上,伴随着《游戏攻略》的出现,“数年时间”在实践中大大缩短为数月时间。

二、 网络游戏不符合类电作品的本质

在英国,类电作品是一个小范围的概念,其包含于“视听作品”,而“视听作品”又包含于“戏剧性作品”。由此可以看出,类电作品的本质是“戏剧性作品”,在《伯尔尼公约》确立了类电作品的法律地位之前,类电作品是作为戏剧剧本的演绎作品存在的,所以其本质,除了连续运动的画面(即美国用语“Moving Picture”)外,另一特征在于思想性与故事性,而“故事性、思想性”的潜台词即是:是可以预期的,是计划内的,是“穷尽的、固定的”可能性的。在英国,针对交互式视频游戏,也曾经提供过戏剧作品的保护。其理由在于有学者论述“一旦玩游戏者能改变剧情发展时,被揭示出的剧情就要受到保护,因为某种程度上,它已被剧本的作者进行了可能性地创造、预见和录制。如果该冒险导致了从单纯的彼此之间无任何预设关联的程序的情况下产生了新的戏剧性作品,当然,这种改变不可能是游戏作者的创造,它是玩游戏者本人创造的,原游戏只提供了大量的选择自由(可能是创作意图)…”[3]

而在法国,Vincent诉Cuc软件案中,“凡尔赛法院主张CD-ROM中的视频游戏不应作为视听作品,因为其互动性特征不符合作品的连续、线性的影像显示和视听作品的一些附属特征……”[4]

结合上述三个案例,可以看出,网络游戏相比于单机游戏,恰恰是由于其的“交互性、不可穷尽性、非固定性”等游戏设计特征,难以被划分为类电作品中去。

三、 国外并非都把网络游戏认定为类电作品

首先, WIPO在2013年的报告《The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches》,从题目上可以看出,是写的Video game (电子游戏、视频游戏),所以这意味着,该报告中所称“提供类电作品保护”并没有限定于“网络游戏”,里面应该是包含了大量的类电作品的。简单地从涉案游戏的诉讼发生时间就可以看出来:大部分诉讼发生在1980年-1985年,仅有少量的发生在1996年到2002年之间,而在截止于2013年的十年时间内,各国却未再有新的保护案例。

虽然日本成文法中未有针对电子游戏的单独表述,但有判例认可了电子游戏可以作为著作权法第二条第三款中规定的“电影作品”受到保护。起初,日本各地方法院对电子游戏的法律定性问题态度并不统一,直到最高裁判所在2002年通过H12-JU-952号案中统一标准,把电子游戏归类于“电影作品”,认为电子游戏的性质是符合电影作品的。但需要说明,并非所有的电子游戏都有机会被认定为“电影作品”,如果一款游戏的游戏画面是静态图像而非动画,则显然不能归类于电影作品。电子游戏整体归类于电影作品,提供了一个非常之宽泛的救济,为了适当限制这个范围,日本法院给电子游戏提供的保护范围是小于传统电影作品的。举个例子,最高裁判所规定,传统电影作品的发行权是不受“一次销售权利用尽”的限制的,但电子游戏是受此限制的。

韩国 2

但韩国著作权法中没有针对电子游戏进行专门的定义或分类。在文化观光部于1999年制定的《唱片、录像物及游戏物相关法律》中,有关于“游戏物”的定义:游戏物:利用计算机程序等信息处理技术或机械设备,为了能够进行娱乐,善用余暇、提高学习及运动效果而制作的电影作品或机器——可以由此看出,在文化观光部的倾向意见已把电子游戏看做类电作品。然而,法理学界和法院普遍的观点还是将电子游戏归类于计算机程序。针对计算机程序,韩国专门有《计算机程序保护法案》(1986年),类似于我国的《计算机软件保护条例》。

可以看出,倾向于把电子游戏认定为类电作品的是其行政主管部门文化观光部(类似于我国的文化部),而法律依据也是由该部委出台的《唱片、录像物及游戏物相关法律》,从法律效力上讲,属于行政法规,是低于韩国的《著作权法》的。

美国 3

时至今日,美国仍未针对电子游戏有明确的法律分类。电子游戏可以获得何种司法保护完全取决于个案中具体游戏所包含的不同因素。电子游戏可以作为计算机软件作品,所以电子游戏的源代码便作为文字作品;如果一款电子游戏的图像部分更加卓越,则该款电子游戏可作为“视觉艺术作品”,相应地,若该电子游戏的活动影像或视听部分更为突出,则可划分到类电作品或者视听作品。可以看出,只有根据不同游戏,分析其不同的因素,才能确定个案中的法律定性与分类。

当涉及登记作品类型时,权利人须择一而选:通常由于计算机软件系统系文字作品,故电子游戏登记为文字作品为惯例;但如果视觉部分更卓越,则以“视觉艺术作品”登记;类似的,若动画部分更卓越,则可申请登记为视听作品。任何由计算机软件产生的有独创性的屏幕画面都可以登记。

根据美国《版权法》第二百零一条(B)的规定,版权的全部或部分转让必须书面,雇员的权利以“相反声明排除”才能取得,其中雇佣工作的范围是:

(1)由雇主指定的明确的工作;(2)或,根据指示或雇主确定的以下九项之一:①集体作品②汇编作品③部分类电作品或视听作品④翻译作品⑤辅助工作⑥教学文本⑦测试⑧测试结果⑨地图集。通过书面明示,上述作品可视为雇佣作品。

我们可以看出为什么美国大量的游戏公司在诉讼中,一直对于涉案游戏的法律分类坚持“视听作品”了——因为若把电子游戏归类于“计算机软件”,那么就不属于上述9类的范围之内,则不能适用“雇佣作品原则”;而一旦电子游戏构成“视听作品”,那么即属于上述的9种情形之一,则可以被推定为“雇佣作品”,雇佣创作者或团队的企业、雇主即成为当然的“作者”。

法国 4

法国法律中,尤其是法国知识产权法典(CIP)中,没有针对电子游戏进行法律分类或定性的特别条款。尽管如此,根据L112-1条,电子游戏是肯定受版权保护的作品。L112-2条以“开放式”的方式,列举了诸如书籍、音乐、美术作品、计算机软件等作品类型、法国司法界认可,电子游戏单纯用“计算机软件”保护是远远不够的,法国国会在近期开展的电子游戏小调研中认为,鉴于法国电子游戏诉讼数量不大,目前这种“碎片化”的法律保护模式似乎并不需要特意用新的专门立法而改变。[5]

可以看出,上述几个给电子游戏提供类电作品保护的国家,或者是提供的“缩减版”的保护,或者是个案突破(与我国类似),或者是出于游戏公司为了利用“雇佣作品”条款、明确作者身份,情况都是复杂的。退一步,在涉及大型多人在线、交互性强的游戏,或者MOD游戏、地图编辑等游戏,如何认定类电作品的作者?此时玩家不仅参与创作了剧情、脚本,还参与创作了人物、地图、场景,此时,简单地排除玩家的作者地位也似有不妥;再者,由于游戏画面的可能性不能穷尽,涉及电子竞技和游戏网络直播,是整体认定为一个类电作品,还是根据视频内容分别认定为各类电作品?这些都是后续需要思考的问题。

注 释:

[1][2]王迁、袁锋,《论网络游戏整体画面的作品定性》,载于《中国版权》2016年第4期

[3][4]帕斯卡尔.卡米纳,《欧盟电影版权》,中国电影出版社,2006年8月第1版

[5]孙磊,《电子游戏知识产权保护的世界之旅:对于WIPO报告的深度解读》,载于《知产力》