时建中 吴宗泽:作为反垄断救济措施的数字平台互操作义务

本文授权转载自《海南大学学报社会科学版》

作者 | 时建中 吴宗泽 中国政法大学民商经济法学院

编辑 | 墨客

数字平台的封禁行为是我国平台经济治理的焦点和难点,其阻碍竞争、助长垄断和恶化数字经济生态系统的风险,越来越受到来自立法、执法、司法等各方面的广泛关注,与此相关的反垄断民事诉讼案件近年来也逐渐增多1。为破解数字平台的封禁行为,互联互通要求的引入值得认真探讨。相较于电信、轨道交通等领域,平台经济领域的互联互通更具特殊性,而这主要源于数字平台独特的市场特征:一方面,数字平台通常具有规模经济和网络效应,由此形成的市场进入壁垒会限制市场竞争者及时、有效地参与竞争;另一方面,由于数字平台“生态化”的发展趋势,数字平台在市场竞争中可能具有“双重身份”:即在作为市场的同时,又作为经营者参与市场竞争,所以有能力,也有动机去阻碍其他市场竞争者。反垄断结构性救济措施中的资产剥离、业务拆分,以及行为性救济措施中的数字平台互操作义务,在此背景下成为解决数字平台封禁行为的潜在方法。

不过由于互操作义务干预更小,且在形式上更契合于互联互通,所以在围绕平台经济领域互联互通的广泛讨论中,作为反垄断救济措施的数字平台互操作义务,被视为推进平台经济领域互联互通的重要方式。但目前多是对数字平台互操作义务作用和风险的割裂探讨,并未将数字平台互操作义务置于反垄断法的适用框架下进行系统梳理。考虑到反垄断法的适用条件和互操作的功能局限,数字平台互操作义务在作为反垄断救济措施时,事实上并不具有能被普遍适用的合理性和可行性。随工信部、市场监管总局等监管部门的相继表态2,互联互通正成为我国平台经济领域发展的新趋势。为更好发挥数字平台互操作义务的反垄断救济作用和功能,有必要厘清数字平台互操作性的概念和竞争治理机制,并在此基础上进一步明确其适用情形、潜在风险和实施限度。

一、数字平台互操作性的概念

(一) 数字平台互操作性概念的定义

互操作性(Interoperability)泛见于法学、计算机科学等各学科,国内外许多学术文献、法律法规都有对其概念作出定义。例如经济合作与发展组织(OECD)在报告中表述为,“不同数字服务协同工作和相互通信的能力”[1]。也有部分含义更加宽泛的互操作性概念,涵盖了企业间、技术系统间等不同层面上的交互能力。如欧盟为加强公共部门间的互操作性,提出“互操作性的欧洲”倡议,内容涉及到技术、组织、法律及管理层面的互操作性[2]。虽然不同概念因适用场景不同,而在表述上各有侧重,不过“交互性”“兼容性”的内核总是明确的。

由于“互操作性”本身就是结果导向的表述方式,所以在定义时需要明确互操作性实现的方式和要求,如此才能使“互操作性”的概念更好地被理解和适用。一方面,从数字平台互操作性涉及的主体来看,包括不同数字平台的系统以及系统内部的组件。以简单架构的网站或移动应用程序为例,网站或移动应用程序的整体即所谓的系统,而系统内又有前端、后端及中间件等组件。即时通讯、第三方移动支付等大型移动应用程序的架构会更为复杂,移动应用程序整体的系统需要由如登录、聊天等子系统组成,各子系统内部则又会包含相应的组件以实现子系统的功能。另一方面,从数字平台互操作性的实现来看,包括有体现“交互性”的数据交换过程,以及体现“兼容性”的被交换数据的使用过程。被交换的数据在不同系统或组件间交换、使用,最终实现不同数字平台产品或服务的特定功能。“不同数字平台系统或组件间交换并使用数据的能力”3,此定义会更加适合描述数字平台互操作性的概念。

在对数字平台互操作性的概念作出定义后,数字平台互操作的实施过程也相应明确。系统或组件交换数据主要依赖应用程序接口(APIs)和协议等,从技术角度可以将数字平台的互操作要求依次划分为三个层级[3]。首先是基础层级(Foundational Level)的互操作要求,指向最基本的数据交换服务,即数据可以在不同系统或组件间交换。不过,该层级不要求接收数据的系统或组件具备解释数据的能力。其次是结构层级(Structural Level)的互操作要求,也称语法层级(Syntactic Level)的互操作要求。该层级要求定义数据和接口的格式及编码,确保数据能在字段级别被解释,进而在参与数据交换的数字平台系统或组件上实现机器可读。最后是语义层级(Semantic Level)的互操作要求,该层级要求系统或组件能够理解并使用所交换的数据。虽然语法层级的互操作已经能够区分被交换数据的不同元素,但语义层级的互操作要求进一步理解数据元素的含义,使被交换的数据可以被语义感知(Semantics-Aware)工具处理,并作更深层次的使用。因而,只是定义数据和接口的格式及编码并不足够,还需要确定语义元素的格式并嵌入到所交换的数据中[4]。基于对互操作要求的梳理,可以看出标准在实施过程中的核心作用。所以在设计互操作义务时,需要结合具体需求,明确合适的互操作标准及其内容。

(二) 数字平台互操作性与相关概念的联系

1.数据可携性(Data Portability)与数字平台互操作性

数据可携性的权利基础,是数据可携权(Right to Data Portability)。概念内核是“个人信息权益”“数据转移”,与数字平台互操作性并非相同语境下的概念。概念内核的不同也导致数据可携性较数字平台互操作性有不同的特征,主要体现在三个方面:首先是数据可携性更侧重于“由用户发起的数据转移能力”,并不关注不同系统或组件是否能够对被转移的数据进行使用;其次是数据可携性所转移的数据,在类型上一般存在明显的局限性4,通常限于与数据主体相关的自愿数据、观测数据。而数字平台互操作过程中所交换的数据,并不会有明显的类型限制;最后是数据可携性对数据转移方式,只是规定有最低限度的标准和要求。如我国在《个人信息保护法》中,只有“提供转移的途径”的要求。欧盟《通用数据保护条例》对数据转移方式的要求程度也是相近的,只有数据转移格式“通用、结构化和机器可读”的强制性要求,以及技术可行时“数据控制者间直接转移数据”的选择性要求。对数据转移的频率、时效等方面并无进一步的明确,仅兜底规定数据控制者不得对数据转移过程进行妨害5,即基本仅相当于基础层级的数字平台互操作要求。

但数据可携性与数字平台互操作性仍紧密相关,例如基于数据可携性进行的持续性数据传输,通常要辅以数字平台间的互操作才能发挥作用,使接收数据的数字平台能有效、及时使用数据。

2.互联互通与数字平台互操作性

互联互通在我国并不是近期才出现的新兴概念,从2000年公布的《中华人民共和国电信条例》,到2021年公布的《中华人民共和国数据安全法》,法律文本中都有与互联互通相关的条文内容。从法律文本对互联互通概念的使用方式看,互联互通与互操作的概念实际上是相同的,都包含“交互性”“兼容性”的概念内核。所以可以把数字平台的互操作与数字平台的互联互通相等同,二者只不过在文字表述上有所区别。而互操作性与互联互通、互操作之间的概念差别,则在于互操作性强调实现互联互通、互操作的能力而不是结果。就本文讨论的数字平台互操作性及其义务设计而言,数字平台互操作性涉及到多层级的互联互通要求,但数字平台互操作义务一般只会关注部分层级,借助七层网络模型6有助于进一步解释和说明。

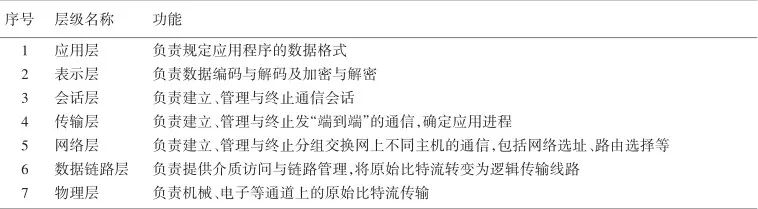

七层网络模型将数据在网络中的传递过程分为七个层级,由下至上分为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,见表1。物理层至传输层是较底层的层级,涉及最基础的数据传输管理过程,属于网络基础设施及其服务的内容[5],一般由电信、移动等电信运营商支持。而会话层、表示层和应用层属于较高的层级,通过应用进程间的交互实现特定网络应用程序的功能[6]。虽然只有七个层级都满足互联互通要求才能实现数字平台的互操作,但考虑到底层的层级基本上通过电信运营商支持已经实现互联互通,所以数字平台互操作义务的设计在应用层等较高层级上进行即可。以实现电子邮件平台间的互联互通为例:由于SMTP、IMAP、POP3等常见电子邮件协议都属于应用层间的协议,所以应用层级别的互操作设计即可满足电子邮件平台间的互联互通需求。

表 1 七层网络模型各层级功能简介表

二、数字平台互操作义务的竞争治理功能

(一) 互操作义务内在的反垄断属性

广义的互操作义务很早就作为反垄断救济措施出现,例如在1912年的Terminal Railroad Ass’n 案7中,美国联邦最高法院就判决要求各铁路公司以平等的方式共同使用终端铁路设施。现有的及未来可能接入的铁路公司,都可以选择共同平等持有终端铁路设施的所有权和控制权;而未选择成为共同所有权人的铁路公司,也可以在公平、合理的条件下使用终端铁路设施,且与成为共同所有权人的铁路公司尽可能保持相同的使用条件。相似的还有美国哥伦比亚特区联邦地区法院在United States v. American Tel. and Tel. Co.案8中,判决被拆分的电信公司有权获得任何必要的设施以便平等接入所有的交换和信息服务(Interexchange and Information Service)。此外,在如电信行业等具有自然垄断属性的领域,互操作义务也被规定在相对应的法律法规中,起到促进市场竞争、预防和制止垄断行为的作用。较典型的有美国的《1996年电信法案》(Telecommunications Act of 1996),欧盟的《访问指令》(Access Directive,2002/19/EC)以及我国的《中华人民共和国电信条例》。相对于资产剥离、业务拆分等结构性救济措施,互操作义务旨在维持有多个市场竞争者的现状,而不是通过强制手段重新创建多个竞争性的资产。通过在市场竞争者中有效分配决策权,充分利用已经形成秩序和规模的资产,引导市场竞争者在资产内部开展竞争[7]。

平台经济领域的竞争治理问题,越来越为各国家和地区所关注。欧盟、美国等国家和地区都在通过立法、执法或司法等方式,引入互操作义务以促进更健康、更活跃的数字经济生态系统。如欧盟议会于2021年12月15日表决通过《数字市场法》(DMA),其中第6条第1款第(f)项就规定有“守门人”的互操作义务。规定“守门人”在核心平台服务方面,应当允许业务用户和辅助服务提供者接入,或与“守门人”提供或使用的操作系统、硬件或软件互操作;美国众议院司法委员会于2020年10月6日发布《数字市场竞争调查报告》,其中第六章建议部分提到要对数字平台施加互操作义务,通过促进数字市场的创新和竞争有效补充反垄断法[8]。美国的反垄断执法机构近年也在积极寻求引入互操作义务,例如美国联邦贸易委员会(FTC)在2021年9月8日递交的修订版起诉书中,明确向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提出对Facebook施加互操作义务的反垄断救济诉求9。伴随我国当前平台经济治理工作的持续深入,互操作义务逐步成为重要的治理手段。2021年2月7日,国务院反垄断委员会印发《关于平台经济领域的反垄断指南》,其第21条第2款就规定有互操作义务作为限制性条件的内容。2021年4月10日,市场监管总局向阿里巴巴发出的《行政指导书》中,也直接提到“依法加大平台内数据和支付、应用等资源端口开放力度……促进跨平台互联互通和互操作”。

(二) 数字平台互操作义务的作用机理

平台经济领域中的许多竞争问题,都与数字平台的市场特征密切相关。一是数字平台通常具有明显的规模经济和范围经济特征,尤其是当数字平台的业务主要由数据或算法驱动时。美国司法部(DOJ)在U.S. and Plaintiff States v. Google LLC案11中,就明确指出规模经济和范围经济对在线搜索业务的重要性。例如Google拥有更丰富和多样的搜索数据,尤其是“长尾”查询12、“新鲜”查询13等少数搜索数据,能使得Google的在线搜索算法更加准确。Google在获得更准确的在线搜索结果的同时,广告业务的受众范围也相应得到扩展,由此能产生更多收入和利润并形成正向循环。二是数字平台的网络效应会在产品或服务的需求侧产生市场进入壁垒,潜在的市场竞争者需要较大的投入才能达到临界规模以抵御现有的网络效应[9]。由此也会产生双重市场进入障碍(Two-Level Entry Barriers),即经营者必须先进入上游市场获得数据,才能够在下游市场开展业务。因为数据虽然通常被认为是非竞争和可替代的,但也存在数据无法被轻易复制或获取的情况。如美国联邦贸易委员会在与Dun & Bradstreet Corporation(D&B)的和解协议中,就认为经营者集中的参与方是美国教育营销数据(K-12数据)唯一重要的供应商[10]。若罔顾市场特征强行适用结构性救济措施,反垄断法最终的救济效果往往会适得其反。比如对具有网络效应、规模经济的数字平台直接进行拆分,很可能会造成增加经营者经营成本、用户使用成本等负面后果。且由于拆分后的市场结构不符合市场特征,此时反垄断法的救济效果也会更加的不稳定,市场可能会随时间又自然过渡到先前的状态[11]。

网络效应、规模经济等市场特征并不是数字平台所独有的,但结合零价格、平台生态系统等商业模式,可能会较其他经济领域更容易产生市场进入壁垒。例如零价格商业模式与网络效应、规模经济结合,会显现出数字平台用户锁定效应更强的现象。当其他市场竞争者无法进入市场或开展有效竞争时,滥用市场支配或相对优势地位的行为会由此滋生。同时由于迁移成本、操作依赖等因素,锁定效应还会随时间推移而增强[12]。因此就需要打破网络效应、规模经济形成的市场进入壁垒,避免用户、数据以及其他价值要素聚集于少数数字平台。对数字平台施加互操作义务,最主要的作用就是降低市场进入壁垒,而且是以公平的方式惠及相关经营者。不仅能够让潜在市场竞争者有能力进入并参与竞争,也能让相关市场上现有的市场竞争者与该平台联接从而开展有效竞争。在维持现有符合市场特征的市场结构的同时,将网络效应、规模效应的效率以公平的方式共享。如在英国的开放银行(Open Banking)改革项目中,被许可的金融科技企业能够在用户允许的条件下,通过开放接口获取用户在银行中的账户信息。小微银行用户也能够使用与大银行用户相同的金融科技服务,由此就更便于小微银行与大银行展开业务竞争[13]。

考虑到不同数字平台商业模式存在的差异,互操作义务的作用机制也需要分类进行分析。一类是具有直接网络效应的数字平台,如电子邮件平台、社交媒体平台等。对于具有直接网络效应的数字平台,互操作义务能够将内部网络效应外部化,从而促进其他市场竞争者参与市场竞争。如电子邮件服务就是网络效应外部化的,用户不需要考虑平台内其他用户的数量,电子邮件平台需要在市场层面上开展竞争。此时对于各电子邮件平台而言,市场进入将不受内部网络效应影响。另一类是具有间接网络效应的数字平台,例如移动操作系统平台、电子商务平台等。对于具有间接网络效应的数字平台,互操作义务同样能将内部网络效应外部化,但在实现的方式上与直接网络效应的情况不同。第一种是向其他市场竞争者提供产品或服务的情况,包括向其他数字平台提供互补产品或服务的情况,以及向第三方互补产品或服务提供者提供服务的情况。互操作义务能够避免其他市场竞争者被不合理排斥,从而避免内部网络效应限制或排除相关市场上的竞争,尤其是当数字平台因“生态化”具有“双重身份”时。例如在U.S. v. Google Inc. and ITA Software, Inc.案14中,美国司法部就对Google施加公平、合理开放系统的限制性条件,以防止Google在收购ITA后排斥其他航空票务搜索服务提供商;第二种是涉及多归属(Multihoming)平台用户的情况。互操作义务可以防止多归属用户被不合理排斥,从而消解间接网络效应并弱化用户侧的锁定效应,进而达到降低相关市场进入壁垒的目的。

三、数字平台互操作义务在反垄断法律规制中的适用情形

(一) 反垄断事前监管中的数字平台互操作义务

互操作义务在反垄断事前监管中,主要以经营者集中附加限制性条件的方式出现,是访问救济措施(Access Remedy)里的主要类型。欧盟在2008年修订的《合并救济通告》中,就指出互操作义务作为救济措施的有效性。作为经营者集中附加的限制性条件时,互操作义务的适用场景是比较明确的:即知识产权或其他资产(如数据)已经为下游市场经营者生产所必须,是经营者开展生产经营活动所必要的生产资料或生产环节。如果经营者在通过经营者集中行为控制此类资产后,可以预见到经营者会采取限制或禁止互操作的措施。此时要求经营者承担相应的互操作义务,有助于消除潜在的排除或限制竞争的担忧。尤其是在经营者产品或服务间,原本就存在互操作安排的情况时。因为只要经营者承诺继续保持原有的互操作程度和条件,或者承诺对第三方产品或服务以公平的方式继续开展互操作,市场竞争状况就不会较经营者集中行为发生前有过分的扭曲。主要的竞争担忧包括:(1)收取不公平、不合理的访问费用;(2)自我优待;(3)拒绝访问等。

相较于资产剥离、业务拆分等经营者集中救济措施,互操作义务对于参与经营者集中的数字平台而言,能够最大限度维持现有的业务结构和运营模式,避免复杂或不必要的业务经营调整。而对于实施经营者集中救济措施的反垄断执法机构而言,互操作义务更加灵活且对数字平台本身及其产品或服务影响更小,能在一定程度上尊重经营者集中参与者的商业活动自主权。且反垄断执法机构在多数施加互操作义务的案件中,仅需要维持互操作的现状而不必考虑如何设计复杂的救济措施,即互操作义务可能更便于反垄断执法机构实施。例如2016年12月6日,欧盟委员会在附条件批准的Microsoft/LinkedIn并购案15中,就要求Microsoft承诺对职业社交网络服务的市场竞争者保持当前的互操作水平。又如2020年12月17日,欧盟委员会在附条件批准的Google/Fitbit并购案中,也要求Google承诺在开源代码中继续保留实现互操作的应用程序接口功能,并及时向Fibit的市场竞争者提供任何形式的功能改进情况及相关信息[14]。

作为反垄断事前监管中的救济措施,互操作义务可能的功能包括:(1)通过互操作以恢复或保持相关市场的竞争水平;(2)维持相关市场中现有的互操作水平;(3)确保互操作以公平、合理的方式被实施。如今各国家和地区都逐步开始重视互操作义务的作用,将其作为数字平台经营者集中行为的常规救济手段。2021年12月7日,美国联邦贸易委员会、司法部反垄断部门与欧盟委员会竞争总司,在“欧美联合技术竞争政策对话会议”结束后发表首次联合声明,其中就明确指出要更常规地考虑互操作义务,以适应和应对数字市场中的挑战[15]。随后在2022年1月18日,美国联邦贸易委员会、司法部反垄断部门就修订合并指南征求公众意见。在合并指南中应当如何考虑互操作性,以及互操作义务是否能消除竞争担忧,是此次公开征求公众意见中关于数字市场的关键问题[16]。互操作义务在我国《关于平台经济领域的反垄断指南》中,也是规定于第四章经营者集中的救济措施部分。

(二) 反垄断事后救济中的数字平台互操作义务

互操作义务在反垄断事后救济中,主要涉及到滥用市场支配地位行为。

1.作为对数字平台终止现有互操作安排的救济

支持互操作是许多数字平台在发展初期常用的商业策略,数字平台通过互操作安排能够有效吸引来自第三方的开发者,使其围绕数字平台的架构,丰富平台生态系统的应用内容[17]。不过当数字平台发展到特定阶段或推出竞争性产品或服务后,有些数字平台会选择全部或部分终止现有的互操作安排。如美国联邦贸易委员会就在FTC v. Facebook案16的起诉状中指出,Facebook从2007年开始积极邀请应用程序开发人员进入平台,并向开发人员提供关键的应用程序接口及其工具。但往后Facebook通过多次修改平台接入政策,开始限制与市场竞争者产品或服务的互操作。第三方应用前期虽然受益于数字平台的互操作安排,但在安排终止后则需要面临来自数字平台的竞争压迫。不合理终止现有的互操作安排,极易引致严重的市场竞争问题。不过,具有市场支配地位的经营者也有权利自主作出商业决策,一般情况下没有义务与市场竞争者进行合作,如何判断数字平台终止现有互操作安排的反竞争性是非常复杂的。

拒绝交易的经典案例Aspen Skiing案17,可能是解决此类竞争问题的有效参考。Aspen Skiing案发生在美国科罗拉多州阿斯彭地区,起因是Skiing Co.对现有多区域通票规则进行修改,取消与市场竞争者Highlands Skiing Co.的业务合作,导致Highlands Skiing Co.的营业收入和市场份额大幅下滑。美国联邦最高法院最终驳回Skiing Co.基于经济效率的抗辩,维持原审法院作出的继续原多区域通票合作的禁令。虽然Aspen Skiing案在此后的法律适用中饱受批评,例如美国联邦最高法院在Trinko案18中就指出,由法院强制经营者的商业安排是不必要的——如果商业安排是有益的,经营者会有足够的激励去实施[18]。但Aspen Skiing案相比于其他拒绝交易案例,在垄断行为实施的背景方面具有一些独特性。例如Hovenkamp教授认为Aspen Skiing案的基础是自愿承诺的共同投资19,承诺的条款内容会使经营者对投资方向产生路径依赖。一方经营者终止承诺不仅会减损其他经营者的预期投资收益,而且还会导致其他经营者因路径依赖无法及时转向或转向成本过大[19]。当终止承诺的行为在损害其他经营者利益的同时,还会产生减少产量或提高价格的负面效果,反垄断法可能就需要对该行为进行必要的干预。

将Aspen Skiing案的内容进行提炼,可以大致分为四个基本构成要件:(1)实施拒绝交易的经营者具有市场支配地位;(2)实施拒绝交易的经营者在缺乏正当理由的情况下终止现有合作;(3)现有合作的范围和内容是确定的;(4)被拒绝交易的经营者已经基于合作产生路径依赖,导致撤回投资和调整业务的转向成本过高。如果救济措施可行且能够恢复或促进竞争,此时由反垄断法进行干预就可能是必要的。Aspen Skiing案由此与许多数字平台终止现有互操作安排的情形相似:如PeopleBrowsr在PeopleBrowsr Inc. v. Twitter Inc.案20中控诉,PeopleBrowsr的业务很大程度上依赖于Twitter的Firehose服务,为此已经投入数百万美元的资金和几年的开发时间。而围绕Firehose进行开发的主要原因,是Twitter声明要维持其数据开放的生态系统。在授权PeopleBrowsr使用Firehose服务的许多年后,Twitter突然要求PeopleBrowsr停止使用Firehose服务,但仍然对部分经营者授权使用Firehose服务。Twitter的做法不仅对PeopleBrowsr的现有业务产生严重影响,而且也对围绕Twitter的大数据分析市场造成竞争扭曲。通过在相关市场中挑选“胜利者”,Twitter的市场控制力进一步增强。也有部分数字平台不会直接终止现有的互操作安排,而是通过限制互操作安排达到类似的效果,但竞争损害的机制和效果都是类似的。互操作义务此时作为反垄断的事后救济措施,主要功能是维持相关市场中现有的互操作水平,从而避免相关市场中的竞争被不合理地限制或排除。

2.作为对数字平台以差别待遇方式进行互操作的救济

差别待遇是典型的滥用市场支配地位行为,我国《反垄断法》在立法时就已经关注到这个问题。在如今的平台经济领域中,差别待遇行为的问题同样突出。欧盟关注数字平台差别待遇行为的时间比较早,2010年欧盟委员会就开始调查Google的差别待遇行为,指出Google涉嫌优先显示自营的垂直搜索服务结果,降低第三方垂直搜索服务链接商家的质量分数[20]。美国对数字平台差别待遇行为关注的时间稍晚,但在态度上却有更加强硬的倾向。美国众议院司法委员会在《数字市场竞争调查报告》中,就建议通过结构拆分和业务限制预防数字平台差别待遇行为[21]。我国目前虽然还未有数字平台差别待遇行为的执法或司法案例,但在2020年《关于平台经济领域的反垄断指南》的征求意见稿阶段,其中第17条就已经对数字平台差别待遇行为作出规定。差别待遇是数字平台互操作过程中的常见现象,比较突出的就是对自营产品或服务的互操作进行自我优待。

U.S. and Plaintiff States v. Google LLC案,就涉及到对自营产品或服务进行自我优待的互操作。Google Ad Manager(GAM)是Google的广告服务器产品21,占据美国目前逾90%的媒体22广告服务市场。Google的广告服务器自2009年开始,就以解决潜在隐私担忧的理由,对用户的识别码23进行区分加密,使广告主和媒体无法根据识别码区分用户。比如媒体通过Google的广告服务器,获取用户a的识别码为A;广告主通过Google的广告购买工具,获取用户a的识别码则变为A*。由于Google在媒体广告服务市场上具有市场份额优势,如果广告主在第三方广告交易平台或广告购买工具上交易,就无法有效控制广告投放的情况(例如避免用户被重复投放广告)。然而,Google自营的广告网络24 、广告交易平台却可以使用未加密的用户识别码,即媒体和广告主只有使用Google的广告交易平台或广告购买工具才能有效识别用户[13]。Google假借隐私保护对用户识别码进行区分加密的行为,本质上就是通过影响广告服务市场的互操作程度实现自我优待。

对自营产品或服务的互操作进行自我优待,竞争损害的传导机制是比较明确的:一是通过提高市场竞争者的业务成本,以及降低自营产品或服务的业务成本,达到排除或限制市场竞争的效果。在U.S. and Plaintiff States v. Google LLC案中,体现为因互操作程度不同而导致的经营者在用户识别等方面的成本差异;二是通过降低市场竞争者的业务质量,引导用户选择自营产品或服务,同时提高产品价格以索取消费者剩余。在U.S. and Plaintiff States v. Google LLC案中,体现在第三方广告交易平台或广告购买工具因Google对用户识别码进行加密,而无法帮助广告主控制广告投放情况等方面。Google自营的广告网络、广告交易平台的费用则顺势持续增长,如Google的广告交易平台向媒体收取的费用是其他相近平台的二至四倍[13]。所以将公平、合理的互操作义务,纳入反垄断法的规制中是合适的。在规制模式的选择上,可以大致分为两类。一类是延续以往对差别待遇行为的分析、规制思路;另一类是在现有滥用市场支配地位行为规制框架下,将自我优待行为作为新的行为类型独立出来[22]。德国的做法是目前比较具有代表性的:德国在《反限制竞争法》第十次修正案中,增设“具有显著跨市场竞争影响的经营者”的认定方法。禁止具有显著跨市场竞争影响的经营者,在“设置采购和销售市场准入条件时进行自我优待”[23]。相较于以往基于滥用市场支配地位行为规制框架的规制模式,德国的做法对于自我优待行为的规制可能更有针对性。不过,即便行为落入自我优待或差别待遇的规制框架,也并不排斥同时落入其他垄断行为规制框架的可能。例如基于锁定效应和诱导效应的差别待遇行为,也可能同时被认定为排他性的限定交易行为[24]。此时就需要结合不同的分析框架,对行为的损害和性质进行充分评价。

3.作为对数字平台拒绝进行互操作的救济

数字平台拒绝进行互操作主要有两种情况:(1)拒绝同与市场竞争者有业务往来的下游经营者进行互操作;(2)拒绝与任何经营者进行互操作。

(1)拒绝同与市场竞争者有业务往来的下游经营者进行互操作的情形

FTC v. Facebook案中就存在比较类似的情况。2011年7月27日,Facebook在政策条款中提示Facebook平台上的第三方开发者,“Facebook中的应用可能不会集成、链接、促进、分发或转跳到其他应用”。Facebook随后将限制政策逐步延伸至非Facebook平台上的第三方开发者,如规定第三方开发者“不能通过Facebook平台推广,或导出用户数据到与Facebook核心产品或服务相似的产品或服务”。Facebook期间多次终止部分第三方应用的应用程序接口访问权限,原因是此类应用可以将Facebook上的联系人转移至Google+或其他社交平台25。拒绝同与市场竞争者有业务往来的下游经营者进行互操作,事实上是把拒绝行为当作限制、排除市场竞争者的间接手段。只不过竞争损害的传导,是经由下游经营者实现的。

适用反垄断法对此类行为进行干预是有迹可循的,经典案例是Lorain Journal v. United States案26。Lorain Journal Co.在洛雷恩地区拥有显著的市场支配地位,洛雷恩地区有99%的家庭都会订阅Lorain Journal Co.的报纸。1948年,无线电台WEOL开始在洛雷恩及周边地区运营。Lorain Journal Co.为与WEOL在本地广告市场上竞争,开始实施拒绝向WEOL的广告主提供广告位的政策。许多广告主受到该政策影响,都避免在WEOL上投放本地广告,WEOL在洛雷恩地区的客户骤减。美国联邦最高法院在审理过程中指出,虽然经营者有权利选择交易相对人,但该权利并不是绝对的和不受监管的——反垄断法禁止将其作为建立或维持垄断的手段。美国联邦最高法院据此维持原审法院作出的系列禁令,其中包括禁止因为广告主在其他广告媒体投放广告而实施拒绝或歧视行为等。该分析思路不论是对现有的滥用市场支配地位行为规制框架,还是对滥用市场相对优势地位行为规制框架都同样适用。对于拒绝同与市场竞争者有业务往来的下游经营者进行互操作的行为,法院或反垄断执法机构也可以选择类似救济措施对经营者施加公平、合理的互操作义务。

(2)拒绝与任何其他经营者进行互操作的情形

对拒绝与任何其他经营者进行互操作的行为进行干预,在各国家和地区的反垄断法律实践中都是极为鲜见的。与“拒绝同与市场竞争者有业务往来的下游经营者进行互操作”的情形相比:“拒绝与任何其他经营者进行互操作”的情形属于单方行为,相较于不是单方行为的前者而言,反垄断法对后者的容忍尺度会高很多。但随平台经济的快速发展,要求进行互操作的需求越来越多。如在Epic Games, Inc. v. Apple Inc.案27中,Epic Games就诉请Apple开放IOS平台的移动应用分销市场。必要设施原则是针对此类情形的主要反垄断法律制度,但长期以来在学术理论和司法实践上都备受争议。比如美国联邦最高法院在Trinko案中就明确表示,必要设施原则的适用事实上已处于或接近反垄断法规制的边界,是拒绝交易行为不承担反垄断责任一般规则的有限例外。我国虽然在《关于平台经济领域的反垄断指南》中,尝试引入必要设施原则(原表述为“必需设施”),但还尚未出现相关的反垄断执法或司法案例。目前在必要设施原则的适用方面,比较具有代表性的还是美国和欧盟。美国和欧盟在必要设施原则的适用框架上整体是相近的,只是对各核心考量因素的具体要求存在程度上的差异。首先是都要求设施被实施垄断行为的经营者所垄断,其次是都要求考虑设施是否具有必要性、不可复制性以及可开放性。最后,当设施满足前述两个条件后,还要考虑经营者是否存在正当理由[25]。在Epic Games, Inc. v. Apple Inc.案中,审理法院正是因循此思路分析并驳回Epic Games的诉请。美国加利福尼亚北区联邦地区法院认为,Epic Games未能成功主张必要设施原则的主要原因有:(1)未能证明Apple是控制IOS平台的非法垄断者;(2)未能证明IOS平台的必要性。但是在Epic Games, Inc. v. Apple Inc.案中,审理法院明确指出必要设施原则并不局限于物理设施,没有物理属性的设施也能被适用必要设施原则。即审理法院还是为数字平台适用必要设施原则留有余地,基于必要设施原则对数字平台施加互操作义务仍有潜在可能。

欧盟法院在Magil案28中提出的新产品标准(New Product Criteria),可能是实施数字平台互操作义务的潜在窗口。标准中的“新产品”指知识产权权利人尚未提供,但为消费者需要或潜在需要的产品或服务。在新产品标准的适用上,欧盟法院分为四个要件:一是必要设施原则的核心考量因素是否被满足;二是产品或服务是否为消费者所需要;三是拒绝行为是否存在正当理由;四是拒绝行为是否消除二级市场(Secondary Market)上的所有竞争。从新产品标准的要件可以看出,消费者福利是强制许可的主要考量。欧盟法院在IMS Health案29中也对此予以确认,认为在知识产权与自由竞争(权)的平衡中,只有当行为妨害二级市场发展以致消费者福利遭受损失时,对于自由竞争(权)的保护才会优先于对权利人知识产权的保护。如果依照新产品标准的必要设施原则适用思路,似乎平台经济领域中会有许多可能的适用情形,就比如围绕数字平台开发新的应用程序插件。暂且搁置必要设施原则核心考量因素能否被满足的问题,新产品标准在实际应用于平台经济领域前,还有较多问题需要解决。最关键的问题就是如何区分所谓的“新产品”和“旧产品”,而Magil案和IMS Health案在这方面能够提供的指引并不多。比如Magil案中的“旧产品”是一、两天的电视节目表,而“新产品”是只多五、六天的周电视节目指南。如此的差异性能够被认为是“新”吗[26]?如果权利人也相应复制出与“新产品”类似的产品或服务,是否就能够避免被适用基于新产品标准的必要设施原则[27]?为确保新产品标准适用的有效性和可预期性,对“新”的程度有必要予以进一步明确,比如价格、功能、技术等方面最小的差异程度。

德国的滥用市场相对优势地位行为规制框架,也能为互操作义务在此情形下提供制度基础。在德国《反限制竞争法》第十次修正案中,原第20条第1款后新增(1a)项。如果经营者的经营活动依赖于另一个经营者控制的数据,拒绝以合理费用开放数据可能会构成第20条第1款和第19条第2款第1项规定的不合理阻碍。第20条第1款(1a)项还指出,业务交易尚未开始的情形也同样能够适用[30]。不过德国《反限制竞争法》的变化,并不表明必要设施原则的适用标准有所降低。德国《反限制竞争法》第十次修正案(草案)在特别部分30中指出,新增第20条第1款第(1a)项是考虑到数据对经济发展的驱动作用,适用的条件是授权对竞争性数据多元使用的积极效果,大于放弃对竞争性数据独家使用的负面效果。虽然第(1a)项在规定内容上具有明显的开放性,但由于第(1a)项与第20条第1款是相互联系的,所以第20条第1款有关的判例法能够提供参考,第(1a)项进一步的应用和发展被有意留与实践和判例。特别部分还专门指出,原则上第(1a)项在部分情况不应被适用:(1)要求开放的是尚不可用的数据;(2)并不是为创造价值而要求开放数据;(3)双方没有现存的合同关系。如有必要可以比照第19条(滥用市场支配地位)中,第2款第4项关于必要设施原则的规定内容[28]。所以不论是在滥用市场支配地位行为规制框架下,还是在滥用市场相对优势地位行为规制框架下,必要设施原则在此类情形下的应用都是十分受限的。

四、数字平台互操作义务作为反垄断救济措施的实施进路

(一) 数字平台互操作义务的实施理念

1.依法实施

依法实施贯穿于反垄断执法和司法实践,是反垄断救济措施最基本的实施理念。反垄断救济措施包括否定性和肯定性两类,前者形式为“不应为”或“禁止为”,后者形式则为“应为”或“可为”。我国《反垄断法》目前采取的是否定性调整模式,救济措施的主要形式是“责令停止违法行为”。由于法律文本中对反垄断救济措施没有系统性规定,尤其对属于肯定性调整方法的救济措施类型更是存在规定空白[29]。当互操作义务作为肯定性调整方法时,自然也会因此遇到适用受限的情况。通过《行政指导书》的方式进行非强制性规范,虽然能够起到“处罚与教育相结合”的作用,但还是反映出因规定不足而适用受限的现状,只能作为无奈的变通方法而不是彻底的解决方案。在2022年3月17日召开的全国市场监管系统反垄断工作会议中,“为市场主体提供更加清晰的行为指引”作为重点工作内容被明确提出[30]。为更好地将肯定性调整方法引入反垄断救济框架,对反垄断救济措施进行系统性规定是必要的。这不仅有益于反垄断司法、执法的规范性与透明性,还有助于提升经营者对垄断行为违法后果的可预期性。

就我国现行的《反垄断法》法律文本来说,经营者集中部分对救济措施的规定是相对完善的,包括责令停止实施集中、限期转让营业等类型。而垄断协议和滥用市场支配地位部分对救济措施的规定则存有缺失,仅规定有罚款、没收违法所得、停止违法行为三类。且法律文本对程序性内容,没有作任何规定。在以美国、欧盟为代表的国家和地区,反垄断救济措施在法律文本中都有系统性的规定。以欧盟《第1/2003号条例》为例,条例将救济措施分为行为性和结构性两类。同时授权欧盟委员会对违法的经营者或行业协会,实施与垄断损害成比例的行为性或结构性救济措施。欧盟委员会由此被赋予实施反垄断救济措施的广泛权力,只要救济措施能有效终止垄断行为且与垄断损害成比例。针对反垄断救济措施规定不完善的现状,不能急于将互操作义务作为肯定性调整方法实施。必须严格秉持依法实施的基本实施理念,在现有法律制度基础上完善反垄断指南和条例,并在后续《反垄断法》修订中对相关条文予以补充。在为实施救济措施提供法律制度基础的同时,也为司法、执法和守法提供清晰的指引[31]。

2.审慎实施

虽然数字平台互操作义务具备良好的竞争治理功能,但也需要注意到数字平台互操作义务的潜在风险。此外,数字平台的未来发展方向和趋势仍不明确,当前仍应当尽量避免对经营者乃至市场机制造成过度干预。所以,明确审慎实施的理念是非常必要的,要基于个案进行细致的分析和判断,努力保持救济效果与干预程度的平衡。

(1)降低数据和隐私安全的风险

连接更多的第三方数字平台系统或组件,会增加数据、隐私泄露等安全风险。一是因为相关数据在被交换后,后续的使用情况难以被监管。当前数据开放实践中的做法,通常是通过合同限制和内部自检的方式进行监管。数据提供方有时也主动会爬取数据使用方,以此来监测是否存在违规使用数据的情况。但总体上,对被交换数据后续使用情况的监管都是比较困难和被动的。二是因为中小经营者常因技术和经验等方面的不足,缺少风险分析、风险评价以及风险处理的能力。因而在设计互操作义务内容时必须要审慎,对互操作义务涉及的经营者要加以约束限制,必要时应对数据和隐私安全的控制措施提出要求。例如在英国的开放银行改革项目中,就对金融科技企业有前置性的要求。金融科技企业在访问账户服务和支付服务提供商31的数据前,必须要先获得开放银行许可(Open Banking Licenses),包括账户信息服务提供商许可和支付发起服务提供商许可。许可的授权过程会评估金融科技企业是否符合既定标准,确定其是否有足够的措施保护用户数据和隐私安全。在金融科技企业获得开放银行许可后,还需要持续报告并遵守相关立法和指导标准,并在业务开展中始终保持有效且正确的许可[32]。

(2)固化创新的风险

固化创新的风险主要表现在两方面:(1)商业模式方面的创新固化;(2)技术方面的创新固化。首先就商业模式方面的创新固化而言,其比较容易出现在横向互操作的场景中。例如中小经营者为更多获益于横向互操作,会围绕互操作涉及的功能进行开发和设计,很少会有动力去选择绕过主导平台进行独立创新。虽然竞争确实转变为市场内部的竞争,即实现内部网络效应外部化的转变,但产品或服务也会变得更加同质化。

其次就技术方面的创新固化而言,最先会受影响的是数据收集环节。比如当原本市场进入壁垒较高的数据收集环节被施加互操作义务后,作为义务人的数字平台继续在数据收集环节进行创新的意愿就会被严重削弱。因为无论如何进行技术创新,最终都会被其他经营者“搭便车” [33]。另一种可能的情况是数字平台因为互操作义务的限制,而无法实施数据或隐私方面的技术创新:例如当数字平台开发出新的数据加密技术,但并不想将技术实施内容与其他经营者共享时。虽然数据加密技术是数据或隐私保护方面的创新,但也会对互操作义务的数据交换环节产生阻碍,技术创新在此时便会受到互操作义务的消极限制。

(3)滋生反竞争行为的风险

标准设置环节和数据交换环节,比较容易滋生出反竞争行为。首先,就标准设置环节而言。标准设置是数字平台互操作的实施基础,但其可能会巩固特定功能或技术的使用,使数字平台的市场竞争优势得到进一步增强,为排他性滥用行为和寻租行为的实施提供便利,滋生出如操纵标准设定、专利伏击、专利搁置等反竞争行为[1]。

其次,就数据交换环节而言,首先面临的是共谋风险。数据交换能提升市场透明度和市场交互性,尤其是在涉及多数字平台的横向互操作时。当市场透明度和市场交互性达到一定水平,就能为经营者建立和维持共谋提供潜在的基础,从而促进明示共谋或者默示共谋的形成32[34]。此外,数字平台可能会对其他经营者的互操作活动进行监控,基于获取的数据针对性实施复制产品或服务、自我优待等行为[35]。倘若数字平台互操作义务提供的是持续性的数据访问,前述数据交换环节的两类潜在风险就会进一步加剧。

3.积极实施

积极实施理念并不是指将数字平台互操作义务作为普遍性的反垄断救济措施,而是指在依法和审慎实施理念下积极发挥并保证数字平台互操作义务的作用。主要表现在两方面:(1)通过积极的市场竞争调查识别符合数字平台互操作义务的应用场景;(2)通过积极的救济措施监管确保数字平台互操作义务的有效应用。通过积极的实施,化被动为主动。积极实施的理念也与当前各国的反垄断监管理念相适应:例如在市场竞争调查的积极实施方面,欧盟委员会批准设立在线平台经济观察站,对平台经济领域的趋势进行监控和分析。作为在线平台经济观察站的重要组成部分,欧盟委员会还于2018年4月成立在线平台经济观察站专家组,职能包括分析平台经济领域潜在反竞争行为、为欧盟委员会提供决策建议等。推动监管由事后向事中、事前延伸,也是近年来我国反垄断执法的新趋势。完善市场竞争状况评估制度,推动构建风险监测预警体系,被明确为反垄断执法工作的重要内容[36]。在《“十四五”市场监管科技发展规划》等政策文件的推动下,我国在反垄断市场竞争调查工作方面的发展非常迅速。如2021年12月17日,市场监管总局成立竞争政策与大数据中心,职能包括市场监测、大数据分析等技术支撑工作[37]。

4.协同实施

(1)法律层面的协同实施

数字平台互操作义务的核心是数据的交换和使用,实施时不免会涉及到与数据和隐私相关的法律法规。因而反垄断执法机构和法院在设计互操作义务时,就必须考虑到互操作义务与数据和隐私方面的法律法规的协调适配。互操作义务内容的设计,是最常见的协同实施场景。以与《个人信息保护法》的协同为例,实施时需要重点关注如下几类问题。首先是互操作义务是否具有处理个人信息的合法性基础,如《个人信息保护法》第13条第1款要求的“个人同意”等。其次是互操作义务是否符合个人信息处理活动的基本原则,如《个人信息保护法》第6条规定的目的限制原则等。再次是互操作义务是否遵守数据交换过程所必须的基本要求,如《个人信息保护法》第23条提到的告知必要信息、取得单独同意等。最后是相关经营者在参与互操作活动时,作为个人信息处理者是否能够承担相应的义务,如《个人信息保护法》第55条规定的事前评估义务等。

(2)机构层面的协同实施

在数据和隐私保护实践中,通过设计的保护(Protection by Design)是必要的。即在最初的设计阶段采用技术或组织方法,保证隐私和数据保护的原则从开始就被正确贯彻。对数据和隐私全生命周期的保护,是国内外数据和隐私保护实践的趋势。在欧盟的《通用数据保护条例》里,通过设计的保护被明文规定在第25条。欧盟数据保护委员会(EDPB)也专门发布指南[38],对通过设计的保护的理论与实践进行指导。我国《个人信息保护法》中虽然没有明确提出该概念,但在与数据和隐私保护相关的标准及文件中已有类似概念33。在《网络安全产业高质量发展三年行动计划》(征求意见稿)中,工信部也明确强调需要加强数据全生命周期的安全保护。数字平台互操作义务作为与数据和隐私强相关的反垄断救济措施,数据和隐私保护机构在救济措施设计时的协同参与是极为关键的。一方面是能够保障数字平台互操作义务的有效实施,避免在实施过程中抵触数据和隐私方面的法律法规;另一方面则是能消除以反竞争方式解释数据或隐私保护的风险,防止义务人以此作为拒不履行或者消极履行互操作义务的理由。此外,当互操作义务存在较大风险时,数据和隐私保护机构也可以协助、指导互操作义务的实施。

(二) 数字平台互操作义务的实施框架

1.数字平台互操作义务的限度

在数字平台互操作义务作为反垄断救济措施被实施前,首先需要对其实施限度予以明确,即救济措施所预期的救济效果是什么。如若救济措施实施的限度不足,不仅无法补救消费者福利的损失,还会对经营者形成反向激励;而如若救济措施实施的限度过度,则会对市场运行机制造成不当干预。基线标准(Baseline Standard)是目前的主流观点,即将市场竞争恢复到垄断行为出现前的状态。美国联邦最高法院在United States v. Grinnell Corp.案34中总结为:剥夺行为人通过垄断行为获得的任何收益,并且削弱或破坏其被认定违法的垄断能力。美国近期比较典型的司法判例,都有援引该表述作为判决依据35。纵观我国反垄断司法和执法实践,实施限度也基本在基线标准以内。如市场监管总局在对美团作出的《行政处罚决定书》36中,救济就只包含责令停止违法行为和罚款两项内容。虽然反垄断救济已经从垄断行为本身,逐步关注到垄断行为所引致的各类影响,不过随市场结构、竞争模式日趋复杂,竞争损害产生的影响也愈来愈广泛。尤其是平台经济领域中的垄断行为常会阻碍潜在创新,基于基线标准的救济措施可能会忽视类似的竞争损害。因而近些年来有许多学术观点开始指出,基线标准无法有效救济全部的竞争损害[39]。

反事实标准(“But-For” Standard)作为基线标准的替代方案,指将市场竞争恢复至未受垄断行为影响而本应该出现的状态[40]。经济学中的反事实分析是反事实标准的基础,常应用于反垄断执法和司法中的实证分析部分。如通过参考相似地域市场中的产品价格,可以帮助推断垄断行为造成的竞争损害,预测未受垄断行为影响的市场竞争状态。但反事实标准所预设的市场竞争状态,通常需要建立在极其复杂的分析基础上[41]。尤其是平台经济领域存在破坏式创新等现象,反事实标准的适用难度会进一步地增加。而且,反事实标准不仅要求识别竞争损害,还同时涉及到对市场竞争状态的人为控制——即在确定未发生垄断行为的市场竞争状态后,将目前相关市场的竞争状态调节至相应的程度。囿于反事实标准的适用难度以及对市场的干预程度,采用反事实标准的反垄断司法或执法案例较为鲜见。如在New York v. Microsoft Corp.案37中,原告就尝试过提出类似的诉讼请求38,但被美国哥伦比亚特区联邦地区法院驳回。美国哥伦比亚特区联邦地区法院认为,反垄断法针对的是破坏竞争的不公平行为,目的是保护社会公共利益而不是个体利益。合适的反垄断救济不应当是将经营者从市场竞争者中挑选出来,然后给予被挑选的部分经营者以其他市场竞争者所没有的竞争优势。原告诉讼请求只涉及到特定的经营者,而不是相关市场上的市场竞争本身。所以即使原告诉讼请求的依据是正确的,法院仍会拒绝采纳原告请求的救济措施。法院的作用是结束非法行为,并努力防范相同类型的行为,而不是去设计特定的市场结果。美国哥伦比亚特区联邦地区法院因此维持原审法院的判决,没有采纳原告诉讼请求中基于反事实标准的救济措施。美国司法部的报告中也有类似的观点:认为反事实标准不是过于模糊不清,就是需要耗费许多精力去适用。反垄断救济需要专注于竞争机会的重塑,而不是决定市场的竞争水平或竞争结果[42]。

因而即便基线标准可能存在救济不足的缺陷,但相较于反事实标准还是更加符合实际。有学术观点还指出反事实标准容易引发涉外法律问题,因为基于反事实标准的救济措施容易成为扶持本国企业的借口[43]。基线标准救济不足的缺陷也并不是完全无法克服,如互操作义务在平台经济领域的适用也能促进潜在创新。即相比于直接放弃基线标准,引入新的救济措施更加合适。明确基线标准还是反事实标准,还有助于指导救济措施的实施。如由于数据具有非竞争性、多归属性等特征,有许多学术观点建议降低必要设施原则的标准,通过强制互操作甚至数据开放促进市场竞争。类似观点的内涵与反事实标准的实质并无区别:即期望分享垄断行为人的市场优势,救济市场竞争者以强化市场竞争,将市场人为控制在理想的竞争水平。且不论在实践中是否会与其他法律法规相冲突,以及是否能够将市场准确控制在预设的竞争水平,最关键的是人为控制的市场竞争水平是否真的有益于市场?反垄断法确实有提高经济运行效率、维护消费者利益等功能,但功能是通过预防和制止垄断行为而非直接干预市场实现的。除非能够将当前市场竞争的不效率完全归责于行为人的垄断行为,否则以强制行为人分享竞争优势的方式“促进”市场竞争并不合适。虽然垄断行为肯定会侵害市场竞争者的利益,反垄断法也需要对受侵害的利益采取补救措施,但补救经营者利益的做法本身并不是反垄断法的目的[44]。所以在设计数字平台互操作义务时,应当明确以基线标准作为实施的限度,将竞争水平恢复至垄断行为出现前即可。结合我国目前肯定性调整方法规定不足的现实情况,数字平台互操作义务可能适用的情形也比较清晰,主要是针对数字平台现有反竞争性的互操作安排。而对于前文提到“拒绝与任何其他经营者进行互操作”的情形,数字平台互操作义务很难在基线标准下被作为反垄断救济措施。

2.数字平台互操作义务的选择

在对数字平台互操作义务的内容进行设计前,首先需要明确数字平台互操作义务是否合适。经由前文对数字平台互操作义务作用机理的分析,可以明确其聚焦于降低网络效应和规模经济形成的市场进入壁垒,方式是提供必要生产资料或是排除用户锁定等。所以当数字平台的市场特征与此不符时,施加数字平台互操作义务就并不合适。此外是考虑到前文所提到的潜在固化创新风险,数字平台互操作义务更适配于比较稳定的市场,即商业模式和技术标准不会在短期内发生剧烈变化。因而数字平台互操作义务更适配于符合以下特征的相关市场:(1)相关市场的集中度较高,存在主导性的数字平台;(2)相关市场存在明显的市场进入壁垒,且直接源于网络效应和规模经济;(3)相关市场较为稳定,短时间不会有明显创新。

比如对于音乐流媒体平台而言,数字平台互操作义务的作用就比较有限。音乐流媒体平台以音乐版权等知识产权为竞争基础,市场进入壁垒或竞争优势并不直接源于网络效应,强制要求支持跨平台播放等互操作并不合适。不仅容易与知识产权权利产生冲突,还会对正常商业活动产生负面影响。比较合适的方法是由有关部门出面协调推动版权合作,或是通过修改和完善相关的法律法规予以调和39。只有当出现具体的垄断行为时,才由反垄断法进行专门规制,不能期望互操作义务作为肯定性调整方法消除所有问题。且付费用户多归属不同音乐流媒体平台的可能性较小,不同音乐流媒体平台间也通常缺乏功能的交互性,即便实现数字平台互操作性也仅有有限的作用。针对类似音乐流媒体平台的情况,行使数据可携权可能是更加有效的方式。例如在用户切换音乐流媒体平台时,提供迁移已收藏歌单等数据转移的服务。即便确实存在需要反垄断法进行救济的情况,措施也不必然要达到语义层级的互操作要求,基础层级或结构层级的互操作要求就可能足够40。

3.数字平台互操作义务的设计

(1)基本原则设计数字平台互操作义务时,首先需要落实的是公平原则。数字平台互操作促进竞争的作用内核,是允许市场竞争者共享网络效应的收益,将原本数字平台内部的网络效应外部化。共享网络效应收益的过程公平与否,将影响数字平台互操作义务的效果。在互操作的范围、成本等方面,应保证参与者享受到公平的待遇。

其次需要落实的是比例原则,即义务程度与竞争损害相符。作为反垄断救济措施的数字平台互操作义务,需要明确其既有的实施限度以及潜在风险。不能因为数字平台互操作义务的潜在有效性,置对经营者和市场机制的干扰以及损害于不顾,将其简单异化为对市场进行人为调节和控制的工具。当程度较轻的义务即能达到反垄断救济目的时,就应该避免去设计义务程度更高的义务内容。

(2)义务内容数字平台互操作义务的内容至少需要包含如下几方面:

(1)数字平台互操作义务的履行时间;

(2)数字平台互操作义务涉及的经营者范围,以及相关经营者必须要遵守的具体义务;

(3)数字平台互操作义务涉及的数据范围,以及数据被提供的标准、方式和频率等;

(4)数字平台互操作义务交换的数据使用方式、要求及限制;

(5)数字平台互操作义务的异常处理及争议解决;

(6)数字平台互操作义务的监督与处罚。

数字平台互操作义务的内容设计是极其复杂的,以U.S. v. Google Inc. and ITA Software, Inc.案为例。该案所涉及的数字平台互操作义务内容,基于Google既有的数字平台互操作安排,但判决书仍花费近31页的篇幅去描述义务。主要包含:(1)术语定义;(2)应用范围;(3)义务内容;(4)争议解决;(5)披露要求;(6)安全措施;(7)合规检查等。

(三) 数字平台互操作义务的实施难点

基于现有的数字平台互操作安排进行内容设计是比较理想的情况,如果反垄断执法机构或法院需要从头开始设计义务内容则会非常麻烦。

一是会面临互操作标准的设置问题,即由哪些主体负责标准的设置和评估工作。潜在的主体包括行政机构、行业协会等,但在实践中都会存在各类问题。如行政机构虽然可能更加中立和公平,但专业性和针对性程度也会相应不足,时间效率方面也可能会有一定缺失。而行业协会、第三方独立组织虽然针对性程度更强,但也容易因为被商业利益俘获而影响中立性41。就如何解决该问题而言,美国和欧盟或能提供参考。如美国众议院司法委员会在《2021年访问法案》42中,提出建立技术委员会(Technical Committee)协助美国联邦贸易委员会。职能包括就互操作标准及其出现的任何变化,向美国联邦贸易委员会提出分析建议等。技术委员会成员由相关企业代表、独立学者,以及美国国家标准与技术研究院代表等组成。而欧盟委员会近年来也基于相关政策文件,设立欧盟ICT标准利益相关方平台等专家组织。

二是互操作义务的成本负担问题,即由哪些主体承担开发、运维等成本。可能的方式有三类:(1)由数字平台互操作义务人承担;(2)由数字平台互操作义务涉及的部分经营者承担:例如在英国的开放银行改革项目中,数字平台互操作的开发、运维等成本,由最大的几家银行和建房互助协会提供[1];(3)由从数字平台互操作中受益的经营者或用户承担:如欧盟委员会在《数字时代的竞争政策》报告中指出,数字平台互操作义务的成本可以通过许可费的方式向受益的经营者收取[8]。但作为反垄断救济措施的数字平台互操作义务,对除义务人以外的各类主体并没有有效的约束力。在前述(2)和(3)的现实情况下,如果数字平台互操作的成本过高,可能会影响其他主体的参与意愿,进而削弱数字平台互操作义务的有效性。此时,实施救济措施的反垄断执法机构或法院,就需要负责平衡各参与方的利益协调问题。

且不论是否存在现有的数字平台互操作安排,数字平台互操作义务的实施过程也会存在一些共通的难点。

例如互操作义务实施的监管问题,即由哪些主体负责监督、处罚等。数字平台互操作义务具有很强的技术性、复杂性,需要积极和专业的监督、处罚以保证履行效果。考虑到我国反垄断执法机构和法院的人力、物力资源,全部交由反垄断执法机构或法院监督并不现实。潜在的解决方案大致有两类:一是反垄断执法机构联合其他行政机构或行业协会实施协同监管,但由反垄断执法机构保留评估是否需要实施处罚的最终决定权;二是采用任命监督受托人的方法,由监督受托人负责监督义务人的履行情况。例如欧盟委员会在Google/Fitbit并购案中,就将指定监督受托人作为Google承诺的条件内容。监督受托人需要监督Google承诺的执行情况,其权限包括访问Google人员、设施和技术信息等[21]。

又如数字平台互操作义务的争议解决问题,包括数字平台间、数字平台内的争议解决,以及各参与方与反垄断执法机构或法院的争议解决。我国目前虽然已经有潜在的争议解决路径,但与数字平台互操作义务的实施可能并不适配:和解、仲裁等争议解决路径,通常容易存在寻租和滥用风险。而司法或行政救济等争议解决路径,可能又会存在效率方面的缺失。考虑到数字平台互操作义务争议的复杂性和技术性,在监管主体内部设置专门性争议解决机构是比较合适的。不仅能够保障争议解决人员的专业性和公平性,同时也能确保争议解决的效率性和有效性。在特殊条件下将义务内容转化为法律法规也是可行的,尤其是在数字平台互操作涉及范围较广而行业较特定时。此时争议解决的路径会更加有针对性,效果和效率也会较普适性争议解决路径有提升。

五、结语

互联互通正逐渐成为我国平台经济治理的基本要求,数字平台互操作义务在此背景下也被频繁提及43。数字平台互操作义务的实施方式有很多,作为反垄断救济措施只是众多方式中的一种。但在作为反垄断救济措施被实施时,应首先明确其适用条件和适用限度。不能将反垄断救济措施,异化成人为干预市场的工具。盲目实施不仅会侵害经营者的经营自主权,还会产生如降低投资、创新意愿等系列负面效果。一般只适合适用于“强对弱”“大对小”,以及互补产品或服务间互操作的情况。类似于大型数字平台间的互操作义务,很难通过反垄断救济措施的方式实施。

此外,我国在落实互联互通要求的问题上,需要避免对反垄断法律规制的过度依赖。一是要充分发挥现有政策工具的作用,重视竞争倡导、行政指导等手段的使用。最理想的情况是经营者在政策工具的引导和鼓励下,通过公平、友好协商最终实现互操作性;二是要进一步扩大政策工具箱,尤其针对特定的行业或领域,可以设置专门性的监管规范,并引入事前义务清单等制度。以欧盟议会近期通过的《数字市场法》为例,其定位就是独立于现有的欧盟竞争法律制度框架,但又对现有的欧盟竞争法律制度框架形成补充和支撑[10]。

互联互通是我国平台经济发展的总体趋势,但现阶段仍要保持审慎并避免盲目推进。我国应结合欧美等发达国家和地区的实践经验,综合考量国内的实际发展情况和现有制度优势,分阶段、分步骤稳步推进互联互通的有序落实,构建合理、科学和可持续的多元互联互通实施框架。

脚注:

[1]如微播视界、字节跳动诉腾讯等滥用市场支配地位案((2021)京73民初189号),以及张正鑫诉腾讯滥用市场支配地位案((2021)京73民初190号)等。

[2]如工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国在“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”有关情况发布会上表示:“互联互通是互联网行业高质量发展的必然选择。让用户畅通安全地使用互联网,也是互联网行业正在努力的方向。同时也要求企业能够按照整改要求,务实推进即时通信屏蔽网址链接等不同类型的问题,能够分步骤、分阶段得到解决。”

[3]该定义参考电气与电子工程师协会(IEEE)在《软件工程术语标准词汇表》的表述,原文为“The ability of two or more systems or components to exchange information and to use the information that has been exchanged”。

[4]目前一般将个人数据分为三类:数据主体自愿提供的自愿数据(Volunteered Data)、数据主体在网络活动中被个人信息处理者观测到的观测数据(Observed Data),以及个人信息处理者经过对前两类数据分析、处理后得到的推断数据(Inferred Data)。

[5] 欧盟第29条数据保护工作组(Article 29 Data Protection Working Party)在《数据可携权指南》中提到,数据可携性“通用、结构化和机器可读”的数据转移格式旨在促进并期望能实现互操作。

[6] 七层网络模型也称开放系统互联模型(Open System Interconnection, OSI),是国际标准化组织(ISO)制定用于计算机或通信系统间互联的标准体系。

[7]United States v. Terminal Railroad Ass’n, 224 U.S. 383 (1912).

[8] United States v. American Tel. and Tel. Co.,552 F. Supp.131(D.D.C.1983).

[9]Plaintiff v. Facebook,Inc.,Defendant,1:20-cv-03590-JEB.

[10]国市监行指反垄〔2021〕1号。

[11] U.S. and Plaintiff States v. Google LLC,Case 1:20-cv-03010.

[12]“长尾”查询(“Long-Tail” Queries):指搜索关键词不太常见的搜索。

[13]“新鲜”查询(“Fresh” Queries):指搜索关键词较新的搜索。

[14] U.S. v. Google Inc. and ITA Software,Inc.,Case 1:11-cv-00688-RLW.

[15]Case M.8124-Microsoft/LinkedIn.

[16]Federal Trade Commission,Plaintiff v. Facebook,Inc.,Defendant,1:20-cv-03590-JEB.

[17]Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.,472 U.S. 585(1985).

[18] Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko,LLP,540 U.S. 398.

[19] 不过Aspen Skiing案的判决书原文中并没有对共同投资进行说明,Hovenkamp教授也指出法院没有引用任何当事人关于基于承诺进行特定重大投资的意见。

[20]PeopleBrowsr,Inc. v. Twitter,Inc.,No. C-12-6120 EMC(N.D. Cal. Mar.6,2013).

[21]广告服务器(Ad Server):指将广告投放到指定网站的服务器。作用包括:(1)识别、标记访问媒体的用户以帮助媒体管理广告位并提高产出;(2)管理媒体通过广告交易平台(Ad Exchange)等间接渠道的广告销售;(3)将广告通过媒体直接或间接的销售渠道正确投放。

[22]媒体(Publisher):指网站、应用程序等提供广告位的载体。

[23]用户识别码(User ID):指广告服务器代表或经媒体授权后,通过网页浏览器、移动应用设备提取信息,识别用户并分配独立的识别码。用户识别码可以帮助媒体、广告交易平台以及广告主了解用户的身份、特征等信息,例如可以知道用户浏览到类似广告的时长、次数并追踪用户后续是否有点击、购买等操作。

[24]广告网络(Ad Network):代表媒体与广告主商价、交易的平台。

[25]Fed. Trade Comm’n v. Facebook,Inc.,Civil Action No. 20-3590(JEB)(D.D.C. Jun.28,2021).

[26] Lorain Journal v. United States,342 U.S. 143,72 S. Ct. 181,96 L. Ed. 162(1951).

[27]Epic Games,Inc. v. Apple Inc.,4:20-cv-05640-YGR(N.D. Cal. Sep.10,2021).

[28]Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Commission,Joined Cases C-241/91 P & C-242/91 P, 1995 E.C.R. I-743,[1995] 4 C.M.L.R. 718.

[29]IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG.,Case C-418/01.

[30]特别部分(Besonderer Teil)位于德国《反限制竞争法》第十次修正案(草案)文本的第七部分中。

[31]账户服务和支付服务提供商(Primarily Account Servicing Payment Service Providers):主要是银行、电子货币机构等。

[32] 共谋稳定的基础条件包括:(1)具有协调动机;(2)存在反复作用或高频互动(即市场交互性);(3)具有较高市场透明度。

[33]如在《信息安全技术 个人信息安全工程指南》中,就有个人信息安全工程(Information Security Engineering)的概念,指将个人信息保护关注点整合到系统和软件生命周期过程的工程实践中。

[34]United States v. Grinnell Corp.,384 U.S. 563,86 S. Ct. 1698(1966).

[35]例如Fed. Trade Comm’n v. Qualcomm Inc.案(Fed. Trade Comm’n v. Qualcomm Inc.,411 F. Supp. 3d 658(N.D. Cal. 2019))。

[36]国市监处罚〔2021〕74号。

[37]New York v. Microsoft Corp.,224 F. Supp. 2d 76(D.D.C. 2002).

[38]原告诉请法院要求Microsoft在所有Windows操作系统上分装与原告产品相兼容的JAVA虚拟机(Sun-Compliant JVM)。

[39]原告诉请法院要求Microsoft在所有Windows操作系统上分装与原告产品相兼容的JAVA虚拟机(Sun-Compliant JVM)。

[40]如数据主体在行使欧盟《通用数据保护条例》框架下的数据可携权时,可以要求被请求的数据以结构化的、通用的和机器可读的格式提供。仅仅是基础层面或结构层面的互操作要求,即能保证接收数据的数据控制者能有效使用数据。

[41]目前开发数字平台互操作标准的第三方独立组织有很多,例如麻省理工的GOBO项目以及Mastodon、Diaspora等。其中不乏被万维网联盟组织(W3C)推荐的标准ActivityPub,但普及应用率很低而且还受到广泛的批评和争议。

[42]H.R.3849 - ACCESS Act of 2021.

[43]如在《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》中,就有“尊重消费者选择权,确保跨平台互联互通和互操作”的表述。

参考文献:

1 OECD.Data portability,interoperability and digital platform competition[R].Paris:OECD Competition Committee,2021.

2 Commission European.Interoperable europe[EB/OL].(2019-10-03)[2022-03-01].https://joinup.ec.europa.eu/collection/interoperable-europe/interoperable-europe.

3 Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS).Interoperability in healthcare[EB/OL].(2020-06-16)[2022-03-01].https://www.himss.org/resources/interoperability-healthcare.

4 BRORING A,SCHMID S,et al.Enabling IoT ecosystems through platform interoperability[J].IEEE software,2017,34(01):54-61.

5 朱虹.基于公共产品理论的网络基础设施产权问题研究[J].情报科学,2006,24(01):119-123.

6 谢希仁.计算机网络(第七版)[M].北京:电子工业出版社,2017:28-37.

7 HOVENKAMP H.Antitrust interoperability remedies[EB/OL].(2022-02-19)[2022-03-04].https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2814.

8 王健,吴宗泽.反垄断迈入新纪元——评美国众议院司法委员会《数字化市场竞争调查报告》[J].竞争政策研究,2020(04):63-83.

9 STUCKE M,GRUNES A.Big data and competition policy[M].Oxford:Oxford University Press,2016:337.

10 Federal Trade Commission.Analysis of agreement containing consent order to aid public comment[EB/OL].(2010-09-20)[2022-03-06].https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/federal_register_notices/dun-bradstreet-corporation-analysis-agreement-containing-consent-order-aid-public-comment/100920dunbradstreet.pdf.

11 JOSKOW P.Regulation of natural monopolies[J].Handbook of law and economics,2007,02(16):1227-1348.

12 卡尔·夏皮罗,哈尔·范里安.信息规则:网络经济的策略指导[M].孟昭莉,牛露晴,译.北京:中国人民大学出版社,2017:87-93.

13 MORTON S,FIONA M,et al.Equitable interoperability:the “super tool” of digital platform governance[EB/OL].(2021-07-13)[2022-03-11].https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3923602.

14 Commission European.Mergers:commission clears acquisition of fitbit by Google,subject to conditions[EB/OL].(2020-12-17)[2022-03-24].https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2484.

15 Federal Trade Commission.Joint statement from FTC,DOJ antitrust division,and EC leadership on launch of EU-US joint technology competition policy dialogue[EB/OL].(2021-12-07)[2022-03-08].https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1598739/eu-us_joint_dialogue_statement_12721.pdf.

16 Federal Trade Commission.Agencies launch joint public inquiry aimed at modernizing merger guidelines to better detect and prevent anticompetitive deals[EB/OL].(2022-01-18)[2022-03-08].https://www.regulations.gov/docket/FTC-2022-0003/document.

17 王晓晔.数据互操作的竞争法思考[J].竞争法律与政策评论,2021(07):3-7.

18 ELHAUGE E.United states antitrust law and economics[M].3rd edition.Toronto:Thomson Reuters/Foundation Press,2018:337-338.

19 HOVENKAMP H.FRAND and antitrust[J].Cornell law review,2020,105(6):1683-1743.

20 Commission European.Antitrust:commission probes allegations of antitrust violations by Google[EB/OL].(2010-11-30)[2022-03-08].https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_10_1624.

21 Subcommittee on Antitrust,Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary. Investigation of competition in the digital markets[R].Washington D.C.:Subcommittee on Antitrust,Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary,2020.

22 孟雁北,赵泽宇.反垄断法下超级平台自我优待行为的合理规制[J].中南大学学报(社会科学版),2022,28(01):70-82.

23 宋迎,翟巍,刘莹.德国《反对限制竞争法修正案》中译本[EB/OL].(2021-3-10)[2022-03-12].https://mp.weixin.qq.com/s/K8gNMIvWet-Ii1gKFJntlA.

24 郝俊淇.平台经济领域差别待遇行为的反垄断法分析[J].法治研究,2021,136(04):124-134.

25 王健,吴宗泽.论数据作为反垄断法中的必要设施[J].法治研究,2021,134(02):102-114.

26 EVRARD S.Essential facilities in the EU:bronner and beyond[J].Columbia journal of law,2004(10):167-183.

27 李剑.反垄断法核心设施理论研究[M].上海:上海交通大学出版社,2015:42-43.

28 Des bundesministeriums für wirtschaft und energie.Entwurf eines zehnten gesetzes zur anderung des gesetzes gegen wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes,proaktives und digitales wettbewerbsrecht 4.0 (GWB-Digitalisierungsgesetz)[EB/OL].(2020-01-24)[2022-03-16].https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gwb-digitalisierungsgesetz-referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=10.

29 樊瑞,焦海涛.互联互通应是大企业向小企业开放[EB/OL].(2021-12-18)[2022-03-19].https://mp.weixin.qq.com/s/qcRqRQKvloOPP0us0zbuuA.

30 反垄断执法一司.全国市场监管系统反垄断工作会议召开[EB/OL].(2022-03-17)[2022-03-19].https://mp.weixin.qq.com/s/exAQr44HpTmOfs-xA_1tTg.

31 王晓晔.反垄断立法热点问题[M].北京:社会科学文献出版社,2007:154.

32 Financial Conduct Authority.Account information and payment initiation services[EB/OL].(2021-10-08)[2022-03-20].https://www.fca.org.uk/consumers/account-information-and-payment-initiation-services.

33 RUBINFELD D,GAL M.Access to big data[J].Arizona law review,2017(59):339-381.

34 时建中.共同市场支配地位制度拓展适用于算法默示共谋研究[J].中国法学,2020(02):89-107.

35 NICHOLAS G,WEINBERG M.Data portability and platform competition[EB/OL].(2019-11-03)[2022-03-21].https://www.law.nyu.edu/centers/engelberg/pubs/2019-11-06-Data-Portability-And-Platform-Competition.

36 国务院新闻办.国务院新闻办就激发市场活力支持市场主体发展有关情况举行发布会[EB/OL].(2022-01-28)[2022-03-19].http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/28/content_5673539.htm.

37 刁静.市场监管总局竞争政策与大数据中心组建成立[EB/OL].(2021-12-17)[2022-03-19].https://mp.weixin.qq.com/s/ibiNX4-lPjs3DXF0zwJQuw.

38 EDPB.Guidelines 4/2019 articleon 25 data protection by design and by default[EB/OL].(2020-10-20)[2022-03-20].https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-42019-article-25-data-protection-design-and_en.

39 HJELMENG E.Competition law remedies:striving for coherence or finding new ways[J].Common market law review,2013,50(04):1007-1037.

40 RITTER C.How far can the commission go when imposing remedies for antitrust infringements[J].Journal of european competition law & practice,2016,07(09):587-598.

41 OECD.Rethinking antitrust tools for multi-sided platforms[R].Paris:OECD Competition Committee,2018.

42 Department of Justice.Competition and monopoly:single-firm conduct under section 2 of the sherman act[EB/OL].(2019-11-05)[2022-03-16].https://www.justice.gov/archives/atr/competition-and-monopoly-single-firm-conduct-under-section-2-sherman-act-chapter-3.

43 KATHURIA V,GLOBOCNIK J.Exclusionary conduct in data-driven markets:limitations of data sharing remedy[R].Munich: MaxPlanck Institute for Innovation and Competition,2019.

44 BARNETT T.Section 2 remedies: what to do after catching the tiger by the tail[EB/OL].(2008-06-04)[2022-03-17].https://www.justice.gov/atr/speech/section-2-remedies-what-do-after-catching-tiger-tail.

(图片来源 | 知产力)