《大清著作权律》的立法模式及对当前著作权法修改的启示

《大清著作权律》完全采用了英美法系的著作权立法模式,在当前我国著作权法修改之际,有必要重温一下我国第一部著作权立法,探究其对当前我国著作权法修改的积极启示。

《大清著作权律》完全采用了英美法系的著作权立法模式,在当前我国著作权法修改之际,有必要重温一下我国第一部著作权立法,探究其对当前我国著作权法修改的积极启示。

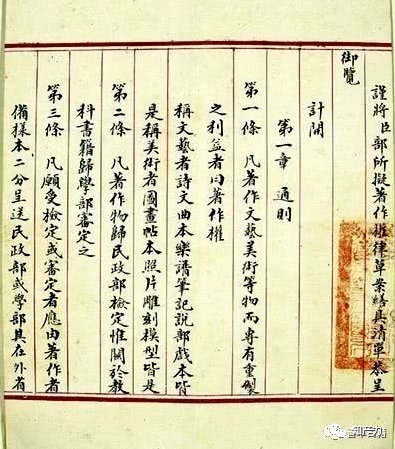

1910年,清政府颁布中国历史上第一部著作权法——《大清著作权律》,《大清著作权律》,分为“通例、权利期限、呈报义务、权利限制、附则” 5章,共55条。对于版权的概念、作品的范围、作者的权利、取得版权的程序、版权的期限和版权的限制等问题,均作了相应的规定。长久以来,我国学界对该法的研究不多。既有的研究成果呈现两个特点:第一,主要基于法史学的立场上,对这部法律的主要内容进行介绍,研究其产生背景、政治历史意义及其缺陷,很少有学者从纯著作权法角度进行深入分析。第二,多认为《大清著作权律》仅具历史意义,而缺少现实价值。本文认为《大清著作权律》完全采用了英美法系的著作权立法模式,在当前我国著作权法修改之际,有必要重温一下我国第一部著作权立法,探究其对当前我国著作权法修改的积极启示。

一、《大清著作权律》采用英美法系的著作权立法模式

第一,在立法目的上,采激励说而非人格说。对于《大清著作权律》的立法目的,清政府宣示:“照得文明之进步惟恃智识之交通,学术昌明端赖法律之保护。近世欧洲各国,其文艺、美术之能日新月异者,良由定有专律,以资维持。我国载籍素称宏富,技艺亦甚精良,惟往往有殚毕生心力著成品物发行未久,翻制已多,是著作者尚未偿劳,而剽窃者反已获利,殊非所以奖励学术之道”从此宣示中可以明确地看出,著作权法的立法目的在于促进文艺繁荣、学术昌盛。为达此目的,需要保护作者的财产利益,赋予作者以著作权,与保护作者人格没有关系。

第二,在著作权框架上,没有设置著作人格权制度。《大清著作权律》第1条明确规定,著作权就是对著作物有着重制利益之权,没有规定署名权、完整权、发表权等著作人格权。另外,《大清著作权律》第5条规定:“著作权归著作者终身有之;又著作者身故,得由其承继人继续至三十年。”第6条规定:“数人共同之著作,其著作权归数人共同终身有之,又死后得由各承继人继续至三十年。”第21条规定:“将著作权转售抵押者,原主与接受之人,应连名到该管衙门呈报。”从这些规定中可以看出,著作权作为一种纯粹的财产权,在转让、抵押、继承方面没有受到著作人格权的限制。

第三,在著作权主体方面,对法人、非法人组织没有歧视。在著作权主体问题上,《大清著作权律》第8条规定,官署、学堂、公司、局所、寺院、会所等法人、非法人组织均得成为作者。第26条规定,出资聘人所成之著作,其著作权归出资者有之。显然,在《大清著作权律》上,法人、非法人组织均可以成为著作权主体,没有任何限制。

第四,实行著作权登记取得制度。著作权登记取得制度起源于英国,英国《安娜女王法》作为第一部版权法颁布后,明文提出了“登记”的要求。《安娜女王法》重点保护的是复制发行权,著作权登记制度的出现主要是为了有效防止他人对作品的擅自复制。美国版权法也要求进行版权登记,但版权登记不是取得版权的条件,只是作为提起侵犯版权诉讼的前提。《大清著作权律》第11条规定,凡著作权均以注册日为起算年限。也就是说,不注册就没有著作权,这一点也是深受英美模式的影响。应当说,著作权的登记取得制度也有一些优点,比如实行登记取得,可以明确、有效地证明著作权人的身份,减少著作权权属之争,有利于著作权纠纷的处理,有利于保护著作权人的合法权益。

二、《大清著作权律》采用英美著作权立法模式的原因

首先,在立法动因上,《大清著作权律》的产生主要是受美英日等国的压力产生。1902年至1903年,美英日三国提出了中国应从速立法保护三国产品在华知识产权的强烈要求。这次谈判,在很大程度上推动了清王朝的著作权立法和著作权制度的建立;

其次,《大清著作权律》主要是学习日本著作权立法。将近91%的条文直接从日本著作权法移植,其余少部分条文则是由于国情的差异而没有吸纳。而当时的日本著作权法主要也是师从英国著作权法,比如,其中并没有著作人格权方面的规定,而这一点恰恰是英美模式和大陆模式的根本区别之所在;

再次,《大清著作权律》产生的重要动因是保护出版界的利益,而不是作者利益。鸦片战争后,现代印刷术传入中国,极大地促进了中国新式出版业的发展,新式出版发行机构如雨后春笋般涌现。商务印书馆等出版机构做了大量的版权保护工作,为中国近代版权立法铺路垫石。1904年,官方出版机构北洋官报局公然翻印了文明书局的《中国历史》等四种图书,引发了诉讼纠纷,可以说,正是这场盗版纠纷揭开了《大清著作权律》制定的序曲;

再次,《大清著作权律》深受英美版权理论的影响。在大清著作权律制定之前,引进几部重要的理论著作,第一部理论著作《版权考》早于大清著作权律7年发行,该书全面介绍英国和美国的版权法理念和制度。1904年,美国传教士林乐知撰写了《版权之关系》,传播英美模式的版权知识。而大陆模式的著作权理论对《大清著作权律》的制定基本没有影响;

最后,我国有着对出版商利益进行保护的长久传统。从中国宋代,尽管没有著作权理念,但政府对出版商利益有着各种行政保护措施。在清末,对出版商行政保护的事例越来越多。正是有着对出版商利益进行行政保护的悠久传统,我国第一部著作权法才毫无困难采用英美模式。

三、《大清著作权律》的历史影响

不可否认,《大清著作权律》也存在着很多缺陷:首先,实行著作权登记取得制度,以登记作为获得著作权的前提条件,不利于著作权保护,同时也有借助著作权注册实行思想控制之嫌。[1]也就是说,对于不符合统治者口味的作品,不赋予相应的著作权。[2]其次,把著作权界定为重制之权,过于简单,没有规定著作权的其他权能;再次,作品范围过窄,仅仅规定了文艺、图划、帖本、照片、雕刻、模型等作品类型;再次,条文过于简略,很多制度没有规定。比如,对于作品独创性、合理使用、法定许可等制度均未作规定;最后,侵犯著作权的行为往往承担刑罚责任,削弱了《大清著作权律》作为私法的纯正性等等。[3]

尽管《大清著作权律》具有上述众多缺陷,但总体来看,《大清著作权律》采用英美模式,立足于激励说,克服了大陆法系著作权制度的僵化缺陷,立论彻底,语言洗练,结构精致,切合我国版权保护的历史传统,因而为后来相关立法所效仿。1915年,民国政府颁布《著作权法》,大部分抄自《大清著作权律》,但也有一些创新之规定。比如,第26条规定:“著作权之转让及抵押,非经登记,不得与第三人对抗”。另外,在本法中,较多地使用“假冒”一词,但对“假冒”没有给予界定。结合其他条款的规定,“假冒”应为“剽窃”之意。第29条规定:“假托他人姓名,发行自己之著作,以假冒论”,其实就是以剽窃论。

1928年,国民党政府颁布著作权法。大部分抄自前两部立法,也有不同之处。比如,第17条规定:“出资聘人所成之著作物,其著作权归出资人有之,但当事人间有特约者,从其特约”。第26条规定,冒用他人姓名发行自己之著作物者,以侵害他人著作权论。第22条规定,显违党义的著作不得注册。这样的规定具有明显的思想控制痕迹,是一大倒退。

1990年,我国颁布了《著作权法》。这部法律深受两大法系著作权制度的影响,大陆模式(主要是法国模式)影响突出表现为:设置了著作人格权、著作财产权二元制度,前者不能转让,永久存续,后者可以转让,在一定期限内存续。设置了与著作权并列的邻接权制度等等。英美模式影响突出表现为:更多地承认法人成为作者,在立法目的上以促进科学文化事业发展等等。可以说,在整体制度架构上,我国著作权法倾向于大陆模式,但在制度的灵魂以及一些具体规定方面,则倾向于英美模式。这是一部以大陆模式为骨架,以英美模式为灵肉的立法。总体上看,我国既没有彻底摈弃人格说而采纳英美法系的立法模式,也没有不顾现实的需要彻底信奉人格说而采纳德国模式。

四、《大清著作权律》对当前著作权法修改的启示

第一,保护作品署名、完整性方面的规定更为科学。根据大陆法系著作权理论,作品是人格的反映,由此形成的著作人格权属于一种特殊的人格权,这种著作人格权制度与民法人格权理论直接冲突,破坏了人格权制度的统一性。《大清著作权律》第34条规定:“接受他人著作时,不得就原著加以割裂、改窜及变匿姓名或更换名目发行,但经原主允许者,不在此限。”第35规定:“对于他人著作权期限已满之著作,不得加以割裂、改窜及变匿姓名或更换名目发行。”这两条规定的意义在于:否定了著作人格权的存在,没有规定作者具有署名权、发表权、完整权等权利。但作品的署名和完整性“不惟著作人私益,仰兼社会公益。” 主要涉及到社会大众和后人完整、有效地吸取文化知识问题,关系到文化发展利益。所以,《大清著作权律》要求社会公众承担一种禁止性义务,必须正确地署名和保持作品的原状。在作者死后,这种禁止性义务继续存在,违反者依然需要承担一定的法律责任。无疑,这样的制度安排避开了著作人格权制度与民法人格权理论的冲突,更加符合大陆法系民法的理论逻辑,同时也有助于处理一些侵犯古人“署名权”的案例。

比如,美国大学学会出版公司出版的已畅销近百年的《少男少女丛书》,剽窃了蒲松龄两篇作品。该丛书第三卷《童话故事卷》中的《The Wonderful Pear Tree(奇妙的梨树)》无论从故事还是人物、主要情节和细节,与蒲松龄的《种梨》几乎完全相同。另一篇是《The Maid in the Mirror(镜中少女)》不像前者那样完整剽窃,而是从《凤仙》中挖出一段重要情节,独立成篇。连人物名字也未改,男名“Lu(刘)”,女名“Feng Hsien(凤仙)”。作者署名都是Frances Carpenter。从著作人格权角度上看,美国人的行为侵犯了蒲松龄的署名权。但问题在于:蒲松龄对这两部作品还具有署名权吗?从法理上讲,蒲松龄早已去世几百年了,其署名权自然是不存在的。但尽管不存在侵犯蒲松龄署名权问题,他人仍然有着对前人作品进行正确署名的义务。这样,根据《大清著作权律》第35条之规定,行政机关可以对这种剽窃古人作品的行为进行处罚,课以罚金。

第二,规范“反向剽窃”行为。剽窃行为最为常见的形态是将他人的作品据为己有,让人误以为是自己创作的结果。比如,在他人作品上将自己署为合作者。再比如,未经合作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表,等等。还有一种情形,人们通常不将之视为剽窃,也不认为是侵犯著作权。这就是作者自愿或主动地在自己的作品上署别人的名字,或是将他人署为唯一的作者,或是署为合作者之一。如1993年10月,一幅署名吴冠中题为《毛泽东炮打司令部》的国画在香港被拍卖。孰料,著名现代画大师吴冠中却郑重其事地声明这是一幅伪作。在该案中,被署名者由于没有进行创作,没有著作权,因而不存在侵犯著作权问题。其实,在自己作品上假冒他人姓名和剽窃他人作品的社会效果是一致的,都破坏了署名规则,扰乱了思想文化的发展脉络,损害文化发展利益。如果把剽窃他人作品的行为称作“正向剽窃”,那么,主动让他人“剽窃”的行为就是一种“反向剽窃”,作者本人就是剽窃者。当前,反向剽窃已经成为学术不端的主要表现形式之一,同样需要被纳入到著作权法的规制范围。

《大清著作权律》第36条规定:“不得假托他人姓名发行己之著作;但用别号者不在此限”。第42条规定:“违背三十四条及三十六条规定者,科以二十元以上二百元以下之罚金。” 值得注意的是:在《大清著作权律》中,“发行”一词共使用了24次,其含义并非转移著作物所有权的意思,而是“发表”的意思。也就是说,不得假托他人姓名发表作品。按照《大清著作权律》的规定,假冒吴冠中署名行为应当受到著作权法的规制,被处以高额罚款。

我国现行《著作权法》第48条第8款规定,制作、出售假冒他人署名的作品,应当受到行政处罚。此处的“制作”可以有两种解释:一是创作。比如,在吴冠中案件,作者制作了涉案画作,在上面署名吴冠中;二是复制。即复制了假冒他人署名的作品。在《大清著作权律》中,只有假托他人姓名去发表作品,产生混淆的社会后果,才损害公益,才应受行政处罚。两者相比较,我国现行立法的相关规定忽视了“发表”对于处罚假冒他人署名行为的重要性,而且,法律条文也存在着含混不清之处,有可能将“剽窃”和“复制”混同起来。显然,《大清著作权律》的规定更为科学一些。

第三,规定著作权“失权制度”。在著作权公共领域中,存在着各种不受著作权法保护的作品和作品要素,对这些作品、要素的利用不构成对他人著作权的侵犯。《大清著作权律》第32条以列举方式对进入公共领域的作品进行了列举,这些作品包括:(1)著作权年限已满者;(2)著作者身故后别无承继人者;(3)著作久经通行者;(4)愿将著作任人翻印者。在这四种情形中,第二种情形规定著作权无人继承时归属公共领域,著作权不复存在。这种制度安排比将著作权收归国有更具合理性,更有助于促进科技文化艺术的繁荣;第三种情形实际上是指著作未经许可广为发行,但作者没有采取保护措施的,也被视为进入公共领域,作者失去著作权。这一规定颇具创意,特别是在当前的网络时代,网络上存在着海量的无名作品,包括文字作品、视听作品、图片等。这些作品通过各种方式被大量转载,在较长时间内也无人主张权利。对于这些作品,最佳的处理方式是认定其进入公共领域,作者失去著作权,人人不可据为己有,人人可以自由使用。

注释:[1] 姚秀兰:《论中国近代著作权立法》,《深圳大学学报》2005年第4期。[2] 参见薛宁:《辛亥革命时期中国著作权法的发展》,《知识产权》2012年第1期。[3] 李宗辉:《夹缝中的法律移植与传统创造——

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)图片来源 | 网络