使用背景音乐须向录音制作者付酬——从《著作权法》第四十五条谈起(下)

上期链接

使用背景音乐须向录音制作者付酬——从《著作权法》第四十五条谈起(上)

作者 | 夏晶 上海市华诚律师事务所

编辑 | 布鲁斯

引言

2020年11月11日公布并自2021年6月1日生效的《著作权法》(以下简称2020版《著作权法》)第四十五条(以下简称第四十五条)规定:“将录音制品用于有线或者无线公开传播,或者通过传送声音的技术设备向公众公开播送的,应当向录音制作者支付报酬。”这是我国著作权立法首次赋予录音制作者“广播和表演获酬权”(以下简称获酬权)。

我们首先来了解一下该条款的立法背景。2010版《著作权法》为录音制作者规定的权利中,只有复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播并获得报酬这四项专有权利。由于我国实体音乐市场急剧萎缩,与制作、发行和出租录音制品有关的复制权、发行权和出租权对录音制作者而言重要性大大下降。录音制作者能从录音制品中获得的收入主要来源于对信息网络传播权的许可。单一的收入渠道使录音制作者(主要为唱片公司)遇到不小的危机。根据国际唱片业协会发布的《2020全球音乐报告》,2019年,我国录制音乐产业基于信息网络传播权授权的流媒体收入占总收入的90.3%;而全球录制音乐市场流媒体收入仅占总收入的56.1%,我国录制音乐产业营收结构明显单一脆弱。[1]为了适当拓宽录音制作者的收入渠道,使其能够从其制作的录音制品中获得更多的收入,以鼓励他们制作出更多和更好的录音制品,本次著作权法修改时,参考目前多数国家的立法,为录音制作者规定了传播获酬权。[2]从国际立法上看,表演者和录音制作者对录音制品享有广播权、公开表演权则是国际版权保护中的一项重要内容。1961年的《保护表演者、音像制品制作者和广播组织罗马公约》(《罗马公约》)第十二条中首次规定了表演者及录音制作者对录音制品的广播及公开传播享有获酬权,而于1996年订立、我国于2006年加入的《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(以下简称WPPT)中第十五条第一款也有同样的规定[3]。虽然我国在加入WPPT时对该条款声明保留,但显然在2020版《著作权法》中吸收了相关内容。

笔者通过本文对录音制作者获酬权的权利属性、应用场景、关联权利、付酬模式及未来发展趋势进行讨论,希望能为面对获酬权这一新兴权利比较迷茫的录音制作者和音乐使用者提供一些参考和思路。

本文将分两期推送,本期推送第三部分“三大领域音乐许可及付酬模式的选择”和第四部分“获酬权展望——集体管理&‘二合一’许可?”。

上期链接

使用背景音乐须向录音制作者付酬——从《著作权法》第四十五条谈起(上)

第三部分

三大领域音乐许可

及付酬模式的选择

基于前面的分析,笔者将音乐集体管理组织及商用音乐平台音乐许可(音乐著作权人)及付酬(录音制作者)模式的特点进行如下比较:

获酬权覆盖的三大领域各有其不同的特点,选择音乐许可及付酬模式时考量的因素也会有所不同。

领域一

广播电台、电视台播放音乐

广播电台、电视台播放音乐量大且场景多样复杂,比如很多电台有专门的音乐频率,电视台有音乐类的大型综艺节目,其对音乐品类的全面性、丰富性要求较高,单一的商用音乐平台不一定能满足其使用需求。广播电台、电视台主体相对稳定,通常采取与音乐集体管理组织进行兜底合作,向商用音乐平台购买曲库、与唱片公司达成框架合作协议、特定需求与音乐权利人单独谈判、权利人主张侵权时个别协商的多元化音乐解决方案。

从著作权人专有权利的角度来说,2020版《著作权法》第四十六条第一款规定:

“广播电台、电视台播放他人已发表的作品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬。”

广播电台、电视台播放音乐作品属于广播权的法定许可,可以不经著作权人许可,但要按照规定支付报酬。这里的规定主要是中华人民共和国国务院令第588号《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》。广播电台、电视台播放录音制品,可以与管理相关权利的著作权集体管理组织约定每年向著作权人支付固定数额的报酬;或者以年度广告收入或播放录音制品的时间总量,乘以相应的付酬标准,协商向著作权人支付报酬。[36]广播电台、电视台与音著协之间达成协议向音著协付酬,再由音著协负责向著作权人转付的操作,已有多年的稳定实践。

录音制作者付酬权方面,据了解目前是由中国广播电视社会组织联合会统一组织各地电台电视台与音集协的谈判,目前大部分的电台电视台尚未与音集协达成协议。

领域二

网络直播平台、网络电台播放音乐

网络平台使用音乐比起广播电台、电视台来说更加复杂多样,一方面直播间数量巨大,使用时长难以计算;另一方面直播内容千差万别随机性强,网络平台对直播间主播使用何种音乐、如何使用音乐无法进行有效地控制和监管。网络平台音乐使用量大、采购预算大、音乐合作方多。与音乐集体管理组织进行兜底合作很有必要,向商用音乐平台购买曲库、与唱片公司达成框架合作协议等也极为常见,构建一个综合立体的音乐版权体系对网络平台音乐合规使用来说至关重要。

从著作权人专有权利的角度来说,2020版《著作权法》已明确将非交互式的“网络直播”纳入“广播权”范畴,而不再适用兜底的“其他权利”进行规制。网络平台不论是与音著协、商用音乐平台还是唱片公司进行音乐合作,广播权都将与信息网络传播权一样成为授权协议中的重点授权项。此外,虽然同为广播权的授权使用,笔者认为授予网络平台广播权并不适合参照《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》。一方面,《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》主要采取以广告费或播出时间为基础的计费方式,但网络直播间的主要变现模式不是广告,而是带货或打赏,[37]且使用时长难以监测和计算;另一方面,《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》适用对象为承担一定宣传导向职能的主流媒体,其中含有对中西部、少年儿童、少数民族和农村地区的优惠扶持政策[38],不适合网络平台此类完全竞争的市场主体。而音著协官网上公布的网络使用音乐作品提供在线播放、下载收费标准,采取基本费用+收入分成的方法收取使用费。基本费用为每上载一首歌曲,每年支付人民币 200 元。收入分成中仅提供在线播放服务的,按广告收入的 5%支付使用费,[39]似乎也与网络直播使用现状并不完全匹配。当然,根据笔者的理解,网络平台这样大体量的音乐使用者,与音著协达成的音乐授权协议,通常并不是获得一个曲库或歌单,网络平台获取的很可能是一个概括性的、带有一定的兜底和侵权抗辩效果的打包授权。

录音制作者付酬权方面,2020版《著作权法》发布以来,音集协一直在积极为开展“两权”(第四十五条录音制品广播及表演获酬权)的收取和转付工作造势。截至2022年7月,在国家版权管理局的指导下,音集协联合中国音像与数字出版协会,同最高法相关人士、法律人士、专家学者、直播平台代表等,从2021年11月开始,共进行了三轮费率协商。2021年7月25日,音集协在官网上发布了《互联网直播录音制品的试行付酬标准》(草案),按照直播间类型划分为泛娱乐类直播和电商直播,实施不同的付酬标准。在泛娱乐类直播中,作为K歌+背景音乐使用的直播间收费标准为300元/年、83元/季、29元/月;单纯使用背景音乐的直播间100元/年、26元/季、10元/月。使用音乐的电商直播间,收费标准为1万元/年、2777元/季、980元/月。付费义务主体为使用录音制品的主播和平台,但为了方便实施,该试行标准仅面向平台收费,再由平台和主播分摊成本[40],但仅过了两天该草案就被撤下[41]。目前音集协官网只有“互联网电商直播录音制品使用费协商标准:每个直播间ID,10000元/年”这么一个协商标准[42],一定程度上也说明面对互联网多元庞杂的使用群体,音集协要建立各方认可的价格体系相当有难度。据音集协相关负责人的介绍:

“新修改《著作权法》实施已有一年多时间,音乐词曲著作权人、音乐录音制作者从网络直播行业获得的版权回报微乎其微。……平台方既未接受权利人提出的方案,也不提出其他方案,目前进展迟滞。”[43]

可见网络直播领域付酬方案仍然存在较大的争议,从录音制作者获酬权的产生到录音制作者实实在在拿到报酬还有一段长路。

领域三

线下经营场所播放音乐

线下经营场所播放音乐,一般来说歌曲使用量不大、使用场景和使用方式相对简单固定,对音乐丰富多样性的要求也不高。以商场、餐厅为例,假设每天循环播放20首音乐,每月更换歌单,加上特定节假日选曲等因素,一年的使用量也不到300首,且选曲主要考虑因素为是否与经营场所的风格、定位一致,相对稳定,无须大而全的曲库。这使得线下音乐使用者可以不必追求集体管理组织的兜底功能,选择与小而美、有风格特色的商用音乐平台、公播音乐机构或唱片公司等进行合作,音乐使用方案可以更加灵活、更追求性价比。

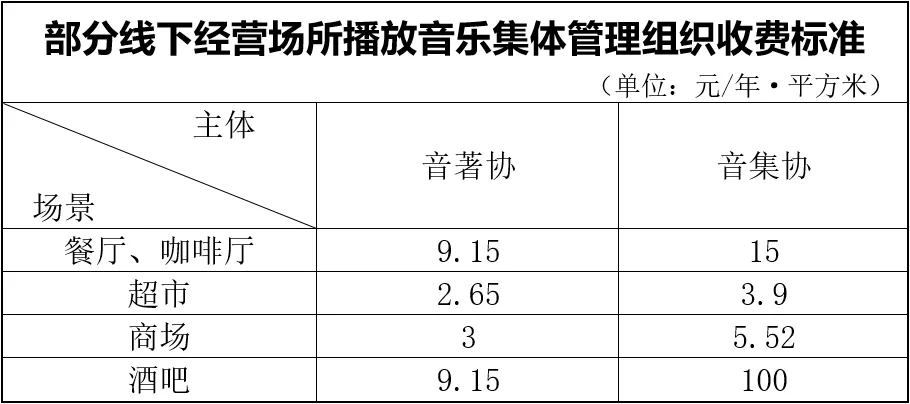

线下经营场所需要获得著作权人机械表演权的授权及就播放录音制品向录音制作者支付报酬。音著协、音集协的官网上都有较为明确的付费标准,且主要以面积为基础收费,相对电台电视台、网络平台播放音乐的不十分明确透明的收费标准来说,最容易比较。笔者选取几个主要线下场景收费标准进行对照[44],可以看出在主要线下场景中,代表词曲作者等著作权人的音著协的收费与代表录音制作者的音集协的收费差异。

从表中可以看出,就同一音乐使用行为而言,音集协的收费标准高于音著协,要履行第四十五条的付酬义务,线下经营场所音乐使用预算将有一个较大的增幅。

而商用音乐平台、公播音乐机构或唱片公司等一般会考量使用面积、使用场景、使用者品牌、曲目数量、曲目质量等因素综合报价,且在其签约授权范围内,通常提供涵盖音乐著作权人+录音制作者等邻接权人一揽子、一站式的音乐授权方案,对于线下经营场所的音乐使用者来说,其解决方案可能更具性价比、更便捷、也更有针对性。在此种情形下,线下经营场所的音乐使用者要注意加强对合作方音乐权利链条的审查并规范员工严格使用授权曲目,不随意下载、播放权属不明的音乐等,以规避侵权风险。

第四部分

获酬权展望——

集体管理&“二合一”许可?

集体管理是获酬权绕不开的话题,要解决获酬权实施的三个关键环节:制定付酬标准、确定收费主体和向权利人转付,很可能采取国家主管机关定下基调,集体管理组织执行实施的模式。不少学者认为:录音制作者的获酬权是立法单独创制的一项无许可内容的具有法定债权性质的财产权利。……由于获酬权是一种法定债权,……使用者通常只需要在使用后的一定期限内支付合理报酬就可以履行相应义务。在实际执行过程中,这种支付又通常是依托集体管理组织进行。使用者几乎不存在被诉侵权的风险[45]。

“……获酬权,没有许可权基础。由于权利基础不同,直接影响收费实践,包括收费的法律依据、收费主体和报酬标准的制定与执行,这离不开著作权集体管理组织”[46]。

参考《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》第十三条:

“广播电台、电视台播放录音制品,未向管理相关权利的著作权集体管理组织会员以外的著作权人支付报酬的,应当按照本办法第十二条的规定将应支付的报酬送交管理相关权利的著作权集体管理组织;管理相关权利的著作权集体管理组织应当向著作权人转付。”

第十五条:

“广播电台、电视台依照本办法规定将应当向著作权人支付的报酬交给著作权集体管理组织后,对著作权集体管理组织与著作权人之间的纠纷不承担责任。”

《教科书法定许可使用作品支付报酬办法》第六条第三款:

“教科书汇编者未按照前款规定向著作权人支付报酬,应当在每学期开学第一个月内将其应当支付的报酬……交给相关的著作权集体管理组织。……著作权集体管理组织应当及时按相关规定向著作权人转付……”;

第八条:

“教科书汇编者按照本办法第六条第三款规定将相应报酬转交给著作权集体管理组织后,对著作权人不再承担支付报酬的义务。”

以上法定许可付酬的操作模式,很可能借鉴到没有许可内容、核心是支付报酬的获酬权上。而按规定向集体管理组织付酬后,就能免除使用者向权利人的付酬义务并规避风险,对于使用者来说也是比较方便快捷的选择。

目前,我国采取的是著作权自愿集体管理模式,将来是否会在获酬权上进行强制集体管理或延伸集体管理是录音制作者和音乐使用者都非常关注的问题。强制集体管理是指依照法律规定,某些权利只能由著作权集体管理组织行使,即对于这些特定的权利,不管权利人是否向集体管理组织授权,集体管理组织都必须为权利人管理,权利人和集体管理组织都没有选择的余地[47]。延伸集体管理即在法律规定的情况下,允许将著作权集体管理组织与作品使用者达成的一揽子作品使用许可协议延伸适用于非会员著作权人,使用者签约后可以依法使用非会员的作品,但应通过著作权集体管理组织向非会员支付使用作品的相应报酬[48]。回顾《著作权法》的修法历程,国家版权局2012年3月31日草拟的《中华人民共和国著作权法》(修改草案第一稿)第六十条和第七十条引入了延伸集体管理制度,其适用范围涵盖所有的著作权及相关权。第六十条:

“著作权集体管理组织取得权利人授权并能在全国范围代表权利人利益的,可以向国务院著作权行政管理部门申请代表全体权利人行使著作权或者相关权,权利人书面声明不得集体管理的除外。”

第七十条:

“使用者依照与著作权集体管理组织签订的合同或法律规定向著作权集体管理组织支付报酬的,对权利人就同一权利和同一使用方式提起诉讼,不承担赔偿责任,但应当停止使用,并按照相应的集体管理使用费标准支付报酬。”

在国家版权局2012年3月关于《<中华人民共和国著作权法>(修改草案)的简要说明》中提到:

“将业界反复呼吁和实践中迫切需要的,在征求意见过程中初步达成共识的内容写入法律中——如著作权集体管理组织延伸性集体管理……草案根据我国国情,借鉴北欧国家著作权集体管理制度,原则性规定了延伸性集体管理制度……对于现实中已经向著作权集体管理组织支付过使用费又被诉至法院的,草案规定豁免使用者的损害赔偿责任,但是要停止侵权并支付费用,主要理由是通过疏堵结合引导权利人运用著作权集体管理制度,鼓励合法使用作品,减少当事人恶意诉讼,促进作品的合法传播和使用”。

2014年国务院原法制办公布的《著作权法修订草案送审稿》第六十四条:

“著作权和相关权权利人依据本法第十四条和第四十条[49]享有的获酬权,应当通过相应的著作权集体管理组织行使。”

则将获酬权纳入强制集体管理的范畴。虽然2020版《著作权法》最终没有体现上述修订,没有突破自愿集体管理模式,但从上述草案可以看出,主管机关和立法机关一直存在这方面的设想。作为著作权集体管理的法定监管部门,国家版权局目前正在推进《著作权集体管理条例》等配套法规规章的修订。有传言称,目前的征求意见稿中,第四十五条的获酬权由集体管理组织收费实施。

学术层面上,有很多学者主张获酬权的集体管理。有学者认为,就必要性而言,立法针对传播录音制品获酬权所采取的强制集体管理模式是一种兼顾录音制作者与使用者利益的制度安排。在获酬权法律关系中,录音制品使用者虽负有向录音制作者支付报酬的义务,但这一义务却并不对录音制品传播行为构成约束。换言之,付酬义务的履行与否对于使用行为本身并不产生影响。这使得录音制作者对获酬权的行使天然处于被动地位,仅凭一己之力难免会顾此失彼,且行使获酬权的收益也会在很大程度上被其花费高昂的信息搜索成本和监督成本所抵消。而从录音制品使用者一方看,录音制作者的单独获酬请求也使其面临着难以克服的缔约成本问题。尤其是在当下,获酬权的主体已不仅仅是专业录音制作公司,还包括规模庞大的个体录制者群体。在此背景下,与其在立法上一味地强调尊重录音制作者行使获酬权的意志自由,倒不如讲求获酬权实现的整体性,将录音制作者的该项权利统一交由著作权集体管理组织行使[50]。有学者主张:

“实现获酬权的唯一方法就是进行集体管理。……在我国的现实国情下,对录音制作者的获酬权实行强制集体管理可能更为适合”[51]。

在立法层面,建议在《著作权法实施条例》和《著作权集体管理条例》修订中考虑针对第45条确立“法定(强制)集体管理”的实施方式,以避免个体权利人分散行使和著作权集体管理组织行使权利共存而造成的效率、成本乃至正当性层面的问题,这比较符合中国当前的国情[52]。2020年12月2日,在国家版权局指导、音集协主办的《中国国际著作权集体管理高峰论坛》上,中宣部版权管理局副局长赵秀玲作了《著作权集体管理的初心和使命》主题演讲。她表示:

“著作权集体管理机构通过高效的授权解决机制,能够提供一站式解决方案。运行良好的集体管理,直接受益者不仅仅是权利人,更是使用者。集体管理制度是具备多重功能的先进管理模式。中国幅员辽阔,人口众多,文化产业发达,信息网络发达,更加需要集体管理组织。[53]”

在集体管理的基础上,还有一种观点是获酬权相关的音乐许可实行“二合一”许可机制。所谓的“二合一”许可机制是指“当两家集体管理组织对同一个使用者的同一个使用行为都有权利收取相应使用费时,由一家集体管理组织收取,并由两家集体管理组织进行分配。”[54]2021年4月2日发布的《国家版权局、文化和旅游部关于规范卡拉OK领域版权市场秩序的通知》明确了:

“坚持通过著作权集体管理解决卡拉OK领域版权问题”、“坚持卡拉OK领域‘二合一’版权许可机制”。

音著协管理的音乐作品表演权和音集协管理的音乐电视作品放映权,统一由音集协向卡拉OK经营者发放许可、收取使用费,使用费在音集协和音著协之间经协商分配。

“以上海地区卡拉OK行业为例,从2019年以来,音集协和上海市娱乐行业协会开展了合作,共同促进上海市超过了90%的卡拉OK经营者取得著作权集体管理组织版权使用许可(截止到2021年底),远高于全国平均水平,被中宣部版权管理局誉为卡拉OK版权许可上海模式。这个例子想要说明的是通过集体管理组织进行版权许可使用具有很高的效率。……营业场所背景音乐版权保护可以借鉴上海高院《关于卡拉OK经营者著作权侵权纠纷案件损害赔偿数额计算问题的解答》的司法保护的裁判理念和规则。”[55]

第四十五条获酬权行使上可以“借鉴卡拉OK版权管理的实践”[56]。获酬权语境下的音乐使用与卡拉OK有一定的相似之处,即两家集体管理组织对同一个使用者的同一个使用行为可以进行收费,从简化使用者付费程序,避免冲突误解的角度考虑,不排除今后第四十五条获酬权的行权机制参考卡拉OK领域二合一的版权许可机制的可能性。当然,以上仅是学术层面的讨论,并无定论。卡拉OK版权市场经历了几十年的混乱局面,直到2021年才有较为统一的管理口径。可以预见,获酬权管理路径也需要一段时间来探索调整。2020版《著作权法》第八条第二款规定:

“著作权集体管理组织根据授权向使用者收取使用费。使用费的收取标准由著作权集体管理组织和使用者代表协商确定”。

集体管理组织发布的付酬标准是否能被音乐使用者接受,制定的转付分配方案是否能得到权利人的认可,很考验集体管理组织的商业智慧和驾驭市场能力。

最后还要提醒音乐使用者,根据《著作权法实施条例》第三十二条:

“依照著作权法第二十三条、第三十三条第二款、第四十条第三款的规定,使用他人作品的,应当自使用该作品之日起2个月内向著作权人支付报酬。”

虽然《著作权法实施条例》施行时还没有2020版《著作权法》规定的第四十五条获酬权,虽然该条指向的是法定许可,但这个付酬时限对第四十五条的获酬权有一定的参考意义。2020版《著作权法》已经生效实施数年,音乐使用者不宜在获酬权问题上一路“裸奔”。不论是选择与集体管理组织或是商用音乐平台合作,都应积极采取适当的措施和方案来妥善履行第四十五条的付酬义务,避免侵权风险。

本文旨在获酬权落地实施不明朗的状态下,通过分析音乐许可及付酬各种的场景模式,为音乐使用者选择合规的、契合自身需求的音乐解决方案提供参考。笔者才识有限,疏漏不当之处,请业内人士多加指教。(全文完)

注释

[1] 参见宁立志:《录音制作者应享有广播和公开表演的获酬权》,《中国知识产权》2020年10月27日。

[2] 参见王迁:《著作权法》修改:关键条款的解读与分析(上),《知识产权》2021年第1期。

[3] 林秀芹:《录音制作者应享有“二次获酬权”》,《中国知识产权报》2019年3月7日。

[36] 参见《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》第四到第七条。

[37] 参考孙磊:《广播权语境下的网络直播侵权赔偿法律适用》,《中国版权》2021年第3期。

[38] 参见《广播电台电视台播放录音制品支付报酬暂行办法》第十条。

[39] 引自中国音乐著作权协会官网:https://www.mcsc.com.cn/users/net.html

[40] 《直播间使用音乐要付版权费!怎么付?付多少?试行付酬标准来了》,微信公众号“央广网”2022年7月26日。

[41] 范昕茹 郝俊慧:《音集协“举刀” 直播间BGM要收费》,微信公众号“IT时报”2022年8月2日。

[42] 引自中国音像著作权集体管理协会官网:https://www.cavca.org/internet_users

[43] 赖名芳、隋明照:《音乐制作者获酬权如何在网络直播领域落地》,微信公众号“版人版语”2022年7月14日。

[44] 音著协、音集协收费场景分类不完全相同,笔者选取其中相同名称的场景作为比较对象。为了便于比较,某些场景笔者做了换算,如每日收费标准按照366天换算成每年,可能会影响数字精确度。

[45] 付继存:《录音制作者获酬权的法理展开》,《版权理论与实务杂志》2021年第7期。

[46] 郭春飞:《浅谈新著作权法对音乐产业的影响》,微信公众号“知产力”2020年11月18日。

[47] 田晓玲:《著作权集体管理的使用范围和相关问题研究——以著作权法第三次修改为视角》,《知识产权》2015年第10期。

[48] 胡开忠:《论著作权延伸集体管理的适用范围》,《华东政法大学学报》2015年第2期。

[49]笔者注:即2020版《著作权法》第四十五条。

[50] 参见徐聪颖,刘鸿羚:《论“传播录音制品获酬权”的强制集体管理》,《科技与法律》2022年第2期。

[51] 王迁:《对于录音制作者的获酬权主张强制集体管理》,《中国新闻出版广电报》2020年12月10日。

[52] 林秀芹:《<著作权法>第四十五条的渊源与实施挑战应对》。微信公众号“音像版权天地”2022年6月28日。

[53] 赖名芳:《中国国际著作权集体管理高峰论坛在京召开 聚焦新修<著作权法>视野下集体管理制度发展与完善》,微信公众号“版人版语”2020年12月2日。

[54] 周亚平:《著作权集体管理的现状与未来》,微信公众号“中国音像著作权集体管理协会”2022年3月29日。

[55] 参见朱佳平:《音乐版权司法保护规则的完善》,微信公众号“音像版权天地”2022年7月7日。

[56] 周家奇:《实践中的录音制品广播和表演获酬权》,微信公众号“音像版权天地”2022年6月13日。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

封面来源 | Pexels 插图来源 | 作者提供