特别策划|著作权之“结果”与“过程”孰轻孰重?(上)

作者|孙远钊 美国亚太法学研究院执行长

(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文10413字,阅读约需15分钟)

在《论著作权的“独(原)创性”与赛事直播的问题》[1]一文(简称“前文”),笔者依据《伯尔尼公约》与《TRIPs协定》等国际规制并参酌欧、美等地最近的司法实践,对于著作权的“独(原)创性”从事梳理和分析,得到以下的结论:

在当前国际整合与国际公约的整体框架下,作为保护和开展一个社会文化创意资产最重要的激励工具,并考虑到其本身在先天上的局限性,著作权的赋予是采取了尽量从宽而非从严的基本方针。欧、美等地对如何可以构成“独(原)创性”从而受到著作权保护的基本思维与适用标准已是愈来愈接近。除了瑞典、英国等少数的国家仍然对“独(原)创性”采取“额头出汗”或“创作高度”的较高标准要求外,绝大多数的国家或地区都已经采取了类似美国的“低门槛标准”,从而可以避免造成只要一有某种“智力劳动成果”就必须予以赋权所产生的悖论,也避免让法官去涉足“苹果比香蕉”,根本无法订出任何的标准来评断各行各业的“创作高度”究竟要如何界定。

按照此一标准,作者所汲取的来源或素材是什么并不重要,关键是特定的作品是否经过某种转化再由作者自行表达或呈现,从而不是复制品或抄袭之作。换句话说,可受著作权保护的转化是指作者透过自行的筛选与安排来呈现对其作品的表达方式;也就是指作品的表达方式或呈现至少包含了一些最起码的个别创意。欧盟法院在2012年的《足球联盟赛程表》案判决之后,已然确立了欧盟对于“独(原)创性”的标准与美国已经相当的接近,只要特定作品是由作者所独力自为的创作,而且同时具有某种最低程度的创意便已足够。[2]

至于“邻接权”(或“相关权”)则是相对于作者对其文艺作品著作权之外的、范围相对也相当有限的独立排他权利。其所保护的客体并非作品的本身,而是对特定作品(例如电视节目或录音录像制品,无论该作品是否受到或仍受著作权保护)的表演(有别于著作权人的表演权,后者包括对节目讯号的传播等)、广播或首次录制(或发行)等三种类型,其所保护的主体则是表演者、制作人或广播组织,别无其他,尤其不能当做是一种“次著作权”或拟制的“准著作权”来看待。因此,透过立法规制在表面上刻意以“作品”与“制品”来区分两者,事实上恐怕只会徒增混淆,产生更多的问题,也不符合国际公约或规则的要求。[3]

整个著作权的体系是在权利(或赋权与否)与社会公益之间寻求并维系一个精致微妙的动态性平衡。因此在法院判断是否构成应受保护的作品或者是否构成侵权时,必须依据个别案件的具体事实和举证来逐一研判,最忌大笔一挥、概括论断。法院首先必须检视特定的“创作”是否合乎著作权法应受保护的一般要件(“独创表达”)?如果答案为肯定,才再看要以如何的作品类型受到保护,而且不同类型的作品之间并不必然相互排斥,可以产生共存与竞合的现象(例如,“说书”便可能兼具文字、口述、音乐、戏剧和曲艺等各类的作品特性,如果有录像的话,也可能兼有电影或类电影的性质)。这个顺序千万不能本末倒置,非要僵化的先从既有的、各种类型化的作品定义去套挂,只要无法完全套进就否定著作权(就如同只有几号鞋套不进别人的脚,于是就坚持那个脚不是脚),产生相当荒谬的结论。

纵使如此,一些涉及判断是否具有“独(原)创性”的“疑难杂症”案例依然发生,也不断的在挑战和检验上述的理(立)论基础。本文将以对古卷的解译、对他人既有作品的“临摹”(或复制,包括按照比例放大或缩小的模型)、体育(或电子游戏)赛事的实时直播以及音乐喷泉的案例进一步梳理分析,以期抛砖引玉。

(一)死海卷轴案

2000年8月30日,以色列最高法院对于当时受到全球著作权界高度关注的《死海卷轴著作侵权》案(Dead Sea Scrolls Case)做出了判决。[4]原告以利沙‧齐慕容(Elisha Qimron)教授用了多年时间试图把《死海卷轴》的残片(见下图)复原。这个过程无可避免的会产生是否需要以及如何来“填补空缺”的问题。鉴于以色列的主管机构(古物管理局)要求必须这么做,原告便在尽量求真的情况下不但将《卷轴》中的古希伯来文解读(或翻译)为现代的文字,并试图还原、补上缺漏的部分。

原告与一位哈佛大学的约翰‧斯卓内尔(John Strugnell)教授自1981年开始合作,并从后者所提供的60到70个《死海卷轴》的残片经过11年的研究组合成了约120行文句(法院称为“解译文本”deciphered text)。原告在1990年与英国的牛津出版社达成协议,准备将这个解译文本连同《死海卷轴》的残片摄影和相关解读、注释等一并出版。但就在该书即将问世之际,被告却抢先一步在美国出版了关于《死海卷轴》残片的“传真版”(Facsimile Edition),其中包括了原告重组的120行文句和将近1800帧关于《死海卷轴》从未公开过的残片照片。[5]被告的“传真版”提及了把《死海卷轴》的内容予以重建和破译的成果应归功于斯卓内尔教授和一位共同参与的“同事”(但从未具名)。而那位未被列名的“同事”正是本案的原告齐慕容教授(当时还只是个刚出茅芦的学者)。原告在以色列起诉,主张著作侵权,包括对其署名权的侵害。法院所面对和必须处理的关键问题是,这个古卷解译的成果是否可以获得著作权的保护?如果答案为肯定,其可受保护的范围为何?其标准又应当是如何?

以色列最高法院最终维持了地方法院的见解,判决原告胜诉。法院首先判定原告复原或重建工程的成果具有“独(原)创性”从而可以受到著作权的保护。对此法院认为必须把原告在各个阶段的工作加总以观,而不是分别审视。法院列举了诸如包括把《死海卷轴》的残片按照它们在形体上的兼容性从事排列组合与匹配、以崭新的方式将残片摆放和排列到适当的位置(从残片的宽面而非长面来从事对接)、以及对于残片之间的空隙从事了必要的填补等因素,认为已经预备了足够的“独(原)创性”,亦即原告对于残片所倾注的“额外灵魂”(“additional soul” poured into the fragments)已将那些残片转化成了鲜活的文本从而应该获得著作权的保护。由于被告未经许可将《死海卷轴》的残片摄影与原告的“解译文本”等予以出版,因此被判构成侵权。

(二)问题与分析

这个判决在学界引发了非常大的争议和讨论。以大卫‧尼莫(David Nimmer)教授为代表的一派完全不赞同法院的判决。他们采取了功能或实效判定的立场,认为原告对于《死海卷轴》残片的重建工作最重要的就是必须尽可能地精准呈现其原貌,因此至少就被还原的卷轴文本而言,原告所从事的工作就是回复一个作品既有的原貌,并没有任何的“独(原)创性”可言,也自然无法再对《死海卷轴》残片主张享有任何的著作权。[6]而以珍‧金斯伯格(Jane Ginsburg)教授为代表的一派则是赞同法院的判决结论。他们对于“独(原)创性”的认定采取了多元切入(multifaceted approach)的立场,认为原告的解读工作需要极大的智能投入、概念化以及指向性的界定与内容的筛选,形同构成了对《死海卷轴》残片的翻译,而著作权法一向对于翻译给予保护。[7]

虽然双方争执不下,但从后一派的观点却可以导引出一个值得后续思考的问题:纵使原告的劳动成果无法获得著作权的保护,原告是否依然应该享有某种排他性的署名权益,即使其工作成果的来源还有所争议?由于以色列最高法院已经判决原告享有著作权,自然不需要去面对这个问题(因为署名权自然会附随而来)。但是如果在没有著作权的前提下答案仍为肯定,那么这个权益的基础究竟是什么?反过来说,如果答案为否定,那么这样的结果是否公平?是否反会成为一个 “反诱因”,让人们逐渐失去或是根本丧失了从事这类工作的意愿或积极性?目前学界对此还没有产生任何共识。但如果从功利性的立法政策思维出发,或许确实考虑是否以特别立法(sui generis)的方式来创设某种署名权益,但此一特别赋权的基础并非著作权,而只是单纯地为了防制他人从事不正当的竞争行为而设,因此其范围也应相对局限,最多只能类似于欧盟对于数据库所提供的有限保护(准物权)或美国的“公开权”(right of publicity)抗辩。

有学者认为,以色列最高法院法院聚焦于作品的创作过程而不是作品本身,于是导致错误地认为原告的解译文本具有“独(原)创性”,也因此做出了可获得著作权保护的判决。[8]由此所产生的两个相关问题是:(一)法院在判断特定的表达是否具有“独(原)创性”时,是否需要置焦于一个创作的过程抑或结果还是必须两者兼顾?(二)“创意”是否等于“独(原)创性”?换句话说,如果关键在于过程,是否在一个研发的过程中只要有某种“创意”产生(虽然没有明确的定义,但应该至少包括了前所未有的新思维或路径),就自然满足了著作权法对于“独(原)创性”的要求?

对此还是必须回归到著作权法的本源。关于第一个问题,任何作品都必需借鉴之前既有的其他作品(或经验、体会),就如同所有的人原则上都得有四肢五官和各种必要的生理系统。如果就直接从事比对而没有先把不应被纳入的因素给事先去除的话(也就是诸如唯一、有限表达或是共同(必要)场景),自然就注定了人人都构成了对他人的“实质近似”和“侵权”,纵使事实上显然并非如此。这正是为何要透过“独(原)创性”的要求在制度上求取一个相对适当的平衡:作者所汲取的来源或素材是什么并不重要,关键是特定的作品是否经过某种转化再由作者自行表达或呈现,从而不仅只是复制品或“抄袭”。如果借用欧盟的语境和表述,此种可受著作权保护的转化是指作者透过自行的筛选与安排(selection and arrangement)来呈现对其作品的表达方式;如果借用美国的语境和表述,就是指作品的表达方式或呈现至少包含了一些最起码的个别创意。

归根结底,法院所应探究、并要求原告举证的问题是:究竟其所主张的客体“有没有”独(原)创性?而不是要求原告必须钜细靡遗的点出其独(原)创性究竟在哪里,甚至进一步要求举证其“创作高度”。[9]

关于第二个问题,推理或思维上的“创意”并不当然等于著作权法意义上的“独(原)创性”,而要达到著作权法意义上的“独(原)创性”要求也未必需要具备如何独到的见解或“创意”。例如,爱因斯坦以前无古人的创意思维推导出《相对论》,彻底改变了人类对宇宙和时空的认识,但是《相对论》的本身,包括著名的物理公式E = mc2和相关的各种数学导入与计算方法,则是属于物理概念无法获得著作权的保护(但以特定文字来表述其理论的论文则有著作权),因为一个特定理论的发现者并未“创作”出一个事实,只是寻找并记录了所发现到的事实而已。[10],[11]又如,打油诗“听说项羽力拔山,吓得刘邦就要窜”,或许不符平仄、几近粗鄙,但是这样的评价并不能在客观上否定此一表达依然具有“独(原)创性”,是作者依其自己的方式所做的表达。[12]换句话说,著作权法意义下对于“独(原)创性”的要求与专利法对于“新颖性”(novelty)的要求可说是南辕北辙,概念迥异,不能混唯一谈。

由上述的分析可见,齐慕容教授对于《死海卷轴》原始内容的推测与复原,固然在表面上对于古文的解译确有若干貌似翻译之处,实则与爱因斯坦对其理论的推导更为接近。毕竟从立法政策而言,纵使理论的推导过程再有与众不同或“新颖”之处,终究没有任何人可以对任何的学术理论或事实(假设齐慕容教授的推论之后果然获得证实为真)享有任何的排他权利。

另一个经常被提出的问题是:对于他人既有的作品(最常见于艺术作品)从事“临摹”究竟应该如何看待?现行的著作权法并没有对这个名称给予任何的定义,但顾名思义,其中必然涉及到对于原作品的高度复制。因此,如果原作品的著作权保护期间尚未到期,而未经过许可从事“临摹”的行为人完成了与原作品几无二致的成品时,在著作财产权方面就至少可能牵涉到是否构成了对于原作者复制权、展览权、放映权(如果属于电影或类电影作品)、改编权与信息网络传播权等的侵权抑或符合特定的限制或抗辩条件构成合理使用。[13]

(一)美国的司法演进

如果“临摹”之作寓含了作者自身的独立判断与表现,而且不是以原作品作者的名义予以发表或公开时,该复制件即有可能被视为具有自身的“独(原)创性”从而构成了另一个全新的、可受著作权保护的作品。不过可以想见,这当中的具体内含与判定注定会有一定的争议性。例如,美国早期的案件对此采取了所谓的“卡托尔达最低标准”(Catalda’s de minimis standard)。[14]法院在该案认为原告以所谓“美柔汀”的铜版凹蚀法(mezzotint engraving)钜细靡遗的复制已进入公共领域的画作具有“独(原)创性”,构成了对原画作的衍生性作品(derivative work,类似“改编作品”),成为一个可受著作权保护的独立客体。法院显然认为只要稍微具有一些“独(原)创性”,或者不是实质上完全的复制就已足够。

不过后来的司法实践对于几近完全复制他人既有作品的“临摹”行为已经改采较其他类型作品更为严格的态度(尤其是联邦第二与第七巡回上诉法院),认为纵使当事人投下了大量的劳动(包括所需受过的培训与专业技能等),如果其成果与原作品仅有些微的差异(trivial variation),包括只是从一个特定的介质或载体转换为另一种介质或载体,就还不符合“独(原)创性”的要求,否则无异于让法律成为对介质或载体的本身在给予保护。[15]必须特别强调,总体而言,“独(原)创性”的要求依然是低标准(门槛),但只要涉及到衍生性作品时就不能与原作品之间仅仅具有些微的差异。[16]但在另一方面,“独(原)创”并不是指前无古人的“首创”或是“独一无二”,而是指源自于创作者本人的智力劳动,包括以他人既有作品为基础所从事的再创作。[17]

(二)飞机模型案

参酌同一个法理,诸如只是完全依据特定的实物(如飞机、船舰或车辆等载具)比例缩小而制作的模型等,也是一种复制,无论在其制作过程的背后需要有多大的技巧或劳动付出,基本上至少应被推定不具有“独(原)创性”。[18]此时受不利推定的一方自然可以提出反证来推翻此一推定,但必须达到极高度盖然性的位阶(在英美法称为明白且具说服力的证据(clear and convincing evidence),如果以量化的概念来形容,或可以“十有七八”来比喻)。

不过北京高级人民法院在2015年对 《“歼十”模型机侵权》案的判决则刚好是反向处理,从类似实用艺术作品的视角来审视,认为即使排除了实用功能决定的造型成分外,“歼十”战斗机(单座)的模型也依然具有独创性的艺术表达,可以做为美术作品受到保护。[19]法院最终一方面认为原告未能尽到举证证明或合理说明的义务,导致无法认定飞机模型的造型中有哪些成分是可以独立于飞机性能之外的纯粹艺术表达,所以判决不构成美术作品,但在另一方面则认为原告的模型构成《著作权法实施条例》第四条第(十三)项所规定的“模型作品”,而且“模型与原物的近似程度越高或者越满足实际需要,其独创性越高”。[20]

(三)问题与分析

这个判决引发了相当大的争论,尤其对于是否构成“模型作品”的认定。已有学者指出法院的观点并不符合著作权法的基本原理,因为 “歼十”战斗机的模型制作者并没有贡献出任何源于其本人的外观造型。[21]换句话说,等比例放大或缩小,只是在另一个载体上准确再现了原有的外观,没有形成独立完成的造型,是典型的“依已有的形式复制而来”。[22]

事实上问题的根源是在《著作权法实施条例》第四条第(十三)项的规定,没有明确把不应受保护的事物予以排除,于是就成为了可受保护的作品。因此当法院必须机械式的套用这项规定时,就几乎无可避免的会产生一定程度的矛盾。例如,一审法院一方面表示(并获得了二审法院的确认),原告的设计图纸“必然具备一定的实用功能,其必然蕴含著相应的技术方案,但实用功能、技术方案等均属于‘思想’的范畴,……不属于著作权所保护的对象,因此,……在排除‘思想’范畴因素的基础上,图形作品之所以受到著作权的保护,其原因在于图形作品所展示的其由点、线、面等因素组合而成后产生的科学之美”。[23]但在另一方面则表示,“人民法院应当以该作品是否具备‘审美意义’的艺术性为基本原则。……该图纸表达的对象显属科学领域而非技术领域,因此……仅能构成著作权法意义上的图形作品。”[24]二审法院更进一步表示,“一般而言,飞机研发设计所产生的特殊飞机造型,主要是由飞机的性能即实用功能决定的,该造型成分与飞机的功能融为一体,物理上、观念上均无法分离。”然而最终的判决结论却由 “模型与原物的近似程度越高或者越满足实际需要,其独创性越高”与“一审法院关于……等比例缩小和精确复制……均不具有独创性的认定有误”简单带过,殊为可惜。

只要对“独(原)创性”从事诸如艺术性或美学等方面的要求时就会导致法院进入“创作高度”的误区,要去判断作品的艺术价值或贡献(artistic merits)等,而这也正是法院根本做不来、也更不應去介入的領域(因為根本给不出一個測試的标准)。如果非得对于不同类型的作品要订出单一、客觀的标准来评比,就無異於在本文开始所比喻的,硬要把苹果、香蕉、橘子等等拿来一起互比,不但事实上完全没有可比性,而且只会滋生更多、更严重的问题。所以上述的法则只是比“独(原)创性”的一般认定(最低标准)仅略高一筹。

(四)主观意图

另一个问题是,在介质或载体相同或类似的情形,从事“临摹”的行为人其主观意识是否需要被法院纳入考量?既然“临摹”他人既有的作品在本质上构成对原作品的复制,是否只要当事人在其“临摹”的复制件上署上了自己的姓名、做了特定的修饰、或在其中的某个地方(例如画作的反面或背后)注明是“临摹”或“高仿”之作,就可以完全避免潜在的侵权责任(假定被复制的原作品著作权尚未过期)?基于知识产权的保护体系皆以“公示公知”(public notice)为基础(例外是商业秘密),这就表示在权利成立与否、是否构成侵权等问题上还是要回归本源,依据法定的要件逐一审视,并且应尽可能的依循客观证据。

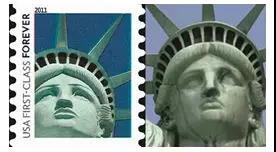

由此所产生的一个衍生性问题是,对于第三方的使用人而言,如果误认了其所使用的作品已经属于公共领域,是否仍须承担侵权责任?最近在美国所发生的“邮票误用”案或有借鉴意义。[25]美国邮政局(U.S. Postal Service)在2010年年底发行了一组以自由女神的头像为主题的国内邮寄标准邮票(见下图靠左者)。但是约三个月后来发现这张照片里的并不是纽约那尊原始的自由女神铜雕,而是本案原告罗伯特‧戴维森(Robert S. Davidson)以仿真方式完成,放置在赌城拉斯维加斯“纽约—纽约酒店”(New York-New York Hotel, Las Vegas)前庭广场的石膏雕像,不是座落在纽约市南方自由岛上的“本尊”(见下图靠右者)。由于该邮票广受欢迎(包括邮局内部的领导),加上邮局已经投入了大量的资金与人力和物力等从事印刷和促销,如果临时抽换将会造成很大的经济损失,已卖出的也无法收回,所以即使邮局方面已经发现此一失误仍然继续发行销售,没有歇停,直到2014年1月这组邮票“退役”为止。统计显示这个邮票一共售出了49亿张,替邮局带进了约21亿美元的收入。原告向盖帝图像(Getty Images)取得了摄影作品的许可,但从未与原告接触并寻求许可。

审理本案的联邦索赔事件法院(U.S. Court of Federal Claims)认为原告的雕塑具有“独(原)创性”,并构成了对于原始自由女神像的“衍生作品”。虽然原告无法详细指出究竟在哪些特定的元素上他的作品与原作有所不同,法院在经过比对后仍然接受了原告的举证,认为他并不仅仅意图完全复制原始的自由女神像(虽然他被聘请的目的显然就是要援引后者的形象),而是打算在雕像的脸部表情上给予一个“崭新的”、“更为女性化”的面貌,并参酌了其岳母的形象(尤其是嘴型与眼部),以期达到更为亲和柔软的效果。美国著作权法对于“独(原)创性”的要求是很明确的,只需要显示“具有最低度的创意”而且是由其独力开创即可,而且一件工艺的创作并不需要全部都是原创才可获得著作权,而是只需要对之前的作品或思想产生了一个具有新和原创的表达便可自成作品。[26]因此,法院基本上并无如何困难判认原告的雕像可自成受到著作权保护的作品,并判决被告的行为构成侵权(合理使用不成立),并以经过双方质证后(包括邮局自身的许可付费政策)确定以5%的流动费率来计算损害赔偿的合理许可费,加上其他的支出与折抵等,判决赔偿额应为3,554,946.95美元加上利息。[27]

由此可见,对既有作品从事“临摹”或复制的当事人对其复制件未必不能获得独立的著作权保护,其关键依然是“独(原)创性”,也就是在客观上两者之间是否具有某种(或某些)差异性,而且其不仅只是些微的差异而已。此外,即使某个作品已经被公开展示,而且未收取费用,并不表示就容许他人更大的合理使用空间,让任何人可以不经许可自由使用,尤其是从事商业性的用途。

(未完待续)

(本文仅代表作者个人观点,不代表作者工作单位立场。)

[1] 孙远钊,论著作权的“独(原)创性”与赛事直播的问题,《知产库》,2018年4月4日,转载于http://www.yxtvg.com/toutiao/5027252/20180404A0M00W00.html。

[2] Case C-604/10, Football Dataco Ltd. and Others v. Yahoo! UK Ltd. and Others, Judgment of the Court (Third Chamber), 1 March 2012;另参见Case C-5/08,Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening, [2009] ECDR 16。

[3] 现行《著作权法实施条例》第四条第十一项规定:“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,是指摄制在一定介质上,由一系列有伴音或者无伴音的画面组成,并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品”;同条例第五条第三项则规定:“录像制品,是指电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品以外的任何有伴音或者无伴音的连续相关形象、图像的录制品。”这是借鉴了德国著作权法,再加上妥协当时学界不同的意见而来。但是德国法有其特殊的背景与配套,与中国的国情不同。参见张伟君,从德国著作权法看网络赛事节目的著作权保护,《君策Justra》,2018年4月2日,载于http://mp.weixin.qq.com/s/v3nXQ7cHUvT2XjMGi0D0Ag。

[4] Eisenman v. Qimron, C.A. 2790/93, 2811/93, 54(3) P.D. (Supreme Court Reports) 817(本案判决的英文译本参见[2001] European Copyright and Design Reports (ECDR) 73)。

[5] 必须指出,这宗案件有两个较为特殊的背景:一是长期以来外界一直有所指摘,认为本案的原告与斯卓内尔教授多年来控制甚至扼杀了外界接触《死海卷轴》的渠道,最终是在各界大声疾呼(不仅是学术界,甚至包括了诸如《纽约时报》(The New York Times)等主要新闻媒体的社论呼吁)必须开放、共同被告之一以各种迂回的方式公开了其中内容后所形成的巨大压力下才放手,而“压断骆驼脊梁的最后一根稻草”正是本案被指控侵权期刊的出版。另一点是基于被指控的侵权行为几乎完全是在美国发生(法院行使对本案管辖的基础是基于有三份被告的期刊寄到了以色列),因此基于国际私法或冲突法则的要求,全案所适用的实体法规与法理是完全依据美国的著作权法。关于本案的详细介绍与分析,参见David Nimmer, Copyright in the Dead Sea Scrolls: Authorship and Originality, 38Houston L. R. 1 (2001)。

[6] 参见David Nimmer,同上注。

[7] 参见Jane Ginsburg, The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law, 52 DePaul L. Rev. 123 (2002)(按,金斯伯格教授是联邦最高法院鲁斯‧贝德‧金斯伯格大法官(Justice Ruth Bader Ginsburg)的女儿,本身为全球知名的著作权与商标和反不正当竞争法学者)。

[8] 参见王太平、李长皓,著作权保护的双重限制—以死海古卷案引之为鉴,《知识产权》,2007年04期,第58页,网络版本载于http://law.xtu.edu.cn/infoshow-69-1000-0.html。

[9] 关于这一部份的详细讨论与分析,参见前文,前注1。另参见陈锦川,《著作权审判原理解读与实务指导》,法律出版社2014年版,第3页。

[10] 爱因斯坦《一般相对论》的论文全文,参见Albert Einstein, The Foundation of the General Theory of Relativity, as Document No. 30 collected in A. J. Kox, Martin J. Klein, and Robert Schulmann, Ed., The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 6, The Berlin Years: Writings, 1914-1917 (Princeton University Press 1997), at 146-200 (in translation volume).

[11] 例如,在Ho v. Taflove, 648 F.3d 489 (7th Cir. 2011)案,联邦第七巡回上诉法院维持了地区法院的判决,认为方程式固然可以透过数学原理得到不同的安排,但其中的实质内涵则是一样的。因此由原告透过电脑模拟等方式以全新的计算方法所开发出来,对于量子力学中泡利不相容原理(Pauli Exclusion Principle)在一个质子装置中的动态反应模型,也就是显示兩個全同的費米子不能處於相同的量子状態,仍然是处于“思想”的范畴,无法享有著作权。另参见Gates Rubber Co. v. Bando Chemical Industries, Ltd., 9 F.3d 823 (10th Cir. 1993)。

[12] 此一打油诗的原作者相传是民国北洋政府时期俗称“狗肉将军”的张宗昌(字效坤),原题是《笑刘邦》:“听说项羽力拔山,吓得刘邦就要窜。不是俺家小张良,奶奶早已回沛县。”。不过已有学者对此提出质疑。参见祝淳翔,制造粗鄙诗人:张宗昌《效坤诗钞》纯属子虚乌有?,《澎湃私家历史》,2018年4月29日,载于https://3g.163.com/news/article/DGI0M0EL000187UE.html。

[13] 《著作权法》第十条第(五)、(八)、(九)、(十二)、与(十四)款。

[14] Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc., 191 F.2d 99 (2d Cir. 1951).

[15] L. Batlin & Son, Inc. v. Snyder, 536 F.2d 486 (2d Cir. 1976)(以塑料几乎完全复制前人以铸铁做成的“山姆大叔”形象扑满没有任何“独(原)创性”); Durham Industries v. Tomy Corporation, 630 F.2d 905 (2d Cir. 1980)(仅对于迪士尼的之名卡通人物,如米老鼠、唐老鸭等等,从事三维(立体)的转化复制没有“独(原)创性”可言)。这两宗案件皆是联邦第二巡回上诉法院的判决。做为对照参考,在早期的Alva Studios v. Winninger, 177 F. Supp. 265 (S.D.N.Y. 1959)案,位于纽约南区的联邦地区法院则认为原告小比例仿制奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin, 1840-1917)的大理石雕塑《上帝之手》(The Hand of God)具有“独(原)创性”,因为其中寓含了高度复杂的表现与精准要求)。

[16] Schrock v. Learning Curve International, Inc., 586 F.3d 513 (7th Cir. 2009).

[17] 参见王迁,《知识产权法教程》,中国人民大学出版社2011年第三版,第25-26页。依王教授的见解,对于在他人作品基础之上进行的劳动,只要由此产生的结果与原作品之间存在着可以被客观识别的、并非太过细腻的差异,该差异部分仍然符合“独创性”中对于“独”的要求。

[18] 参见美国版权局,《美国版权局著作权实践指针》(2017年修正第三版)(U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices, § 919.1 (3rded., 2017 update)。其原文为:“Copyrightable Authorship in Models … The copyright law does not protect models that are exact copies of the source work, regardless of how much skill or labor was involved in creating the replica. Merely reducing or enlarging the size of the source work or producing the source work in a new medium is not sufficient to warrant copyright protection”。按,此一《指针》并没有法律效力,在性质上只是做为美国版权局决定是否给予著作权登记的参考而已(参见《指针》卷首的总说明)。不过其中的特定内容一旦经法院员引做为判决的基础,则在该类型的案件即具有事实上的法定拘束力了。即使如此,此一文件依然具有高度的参考与指标价值。

[19] 《北京中航智成科技有限公司诉深圳市飞鹏达精品制造有限公司著作侵权》案,北京市高级人民法院(2014)高民知终字第3451号民事判决(2015年2月5日)。

[20] 同上注。

[21] 王迁,论等比例模型在著作权法中的定性—兼评“首例飞机模型著作权侵权案”,《中国版权》,2015年第4期,第5页。

[22] 同上注。

[23] 法院并未进一步阐释何谓“科学之美”。但如果是指以某种几何图像来代表或反应由自然规律所呈现或要求的结果时,就显然不具有任何的“独(原)创性”,无非就是纯粹的自然之美而已。

[24] 同前注18。

[25] Davidson v. United States, Docket No. 13-942C (Ct. Fed. Cl. 2018).

[26] Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340, 345 (1991).

[27] 美国的著作权法对侵权行为是采取无过失责任,因此法院在计算赔偿额时一并包括了从开始误认的阶段。参见Gaylord v. United States, 777 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015)(a/k/aGaylord II)。

相关文章链接: