万舸此中来——知识产权领域的反垄断合规相关问题

作者 | 蒋蕙匡 李梦涵 陈清澄 北京市中伦律师事务所

编辑 | 布鲁斯

序言

近年来,随着数字经济、信息技术、生命健康等新兴产业的快速发展,知识产权领域的反垄断合规问题正引发境内外监管的持续关注。2023年4月27日,欧委会发布标准必要专利监管新规提案,旨在提高标准必要专利许可的透明度,预计将对标准必要专利治理产生深远影响;在我国,2019年发布的《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》(“《知识产权领域反垄断指南》”)和2020年修订的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》为知识产权领域的反垄断合规与监管提供了系统指引,2022年新修正的《中华人民共和国反垄断法》(“《反垄断法》”)强调滥用知识产权的反竞争行为将受到反垄断规制,其实施细则《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》(“《禁止滥用知识产权规定》”)已于2023年8月1日正式实施,对滥用知识产权反垄断行为进一步明确;2023年,国务院机构改革方案将国家知识产权局调整为国务院直属机构,旨在全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平,实现知识产权保护与监管的平衡。据统计,截止2022年,涉及知识产权密集型行业的反垄断处罚案件占比已超1/5。如何实现促进知识产权保护和防止知识产权滥用之间的动态有序平衡,是我国反垄断监管现阶段亟需攻克的难题。

在知识产权保护和反垄断监管持续加强的背景下,对于知产密集型企业而言,技术许可、技术合作等日常经营活动中的反垄断风险以及监管趋势值得关注。本文结合近年来境内外反垄断立法和监管发展趋势,探讨以技术许可安排为代表的知识产权相关行为可能涉及的反垄断合规风险,为企业知识产权战略的实施以及专利技术许可活动中的合规风险管理提供借鉴。

一、知识产权领域的反垄断监管

(一) 知识产权领域反垄断规制思路

知识产权具有天然排他性和垄断属性,专利技术许可等知识产权许可和授权安排有利于技术创新与发展,同时也有利于促进市场竞争,因此知识产权领域的反垄断规制一般采取谦抑、谨慎的态度。

根据《反垄断法》第六十八条,依法行使知识产权并不构成垄断,只有滥用知识产权排除、限制竞争的行为才可能受到规制。[1]在此基础上,《知识产权领域反垄断指南》规定了以下四项认定经营者是否存在知识产权反垄断违法行为的基本原则:“(1)采用与其他财产性权利相同的规制标准,遵循《反垄断法》相关规定;(2)考虑知识产权的特点;(3)不因经营者拥有知识产权而推定其在相关市场具有市场支配地位;(4)根据个案情况考虑相关行为对效率和创新的积极影响”[2]。

因此,知识产权领域反垄断合规的关键在于对相关行为(如技术许可行为)的竞争影响进行评估,并将知识产权相关行为对创新与效率的积极影响和对竞争产生的潜在负面影响进行综合比较,如果相关行为可能产生的促进技术传播、提高资源利用效率等积极作用超过潜在反竞争效果,那么该等行为不应被禁止。

(二) 境内知识产权领域的反垄断监管趋势

1.立法情况

2019年1月4日,《知识产权领域反垄断指南》正式发布,对涉知识产权领域相关市场的界定、可能排除、限制竞争的知识产权协议、涉知识产权的滥用市场支配地位行为、涉及知识产权的经营者集中以及其他可能排除、限制竞争的情形均有涉及,为企业知识产权领域反垄断合规提供了指引。

2022年8月1日,《反垄断法》修正生效。2023年8月1日,作为实施细则之一的《禁止滥用知识产权规定》正式实施,该规定进一步明确认定知识产权领域经营者是否具有市场支配地位时的考虑因素,包括“在相关市场交易相对人转向具有替代关系的技术或者产品的可能性及转移成本”“下游市场对利用知识产权所提供商品的依赖程度”“交易相对人对经营者的制衡能力”等,并规定了滥用知识产权实施限制性行为的具体情形,例如“限定交易相对人只能与其进行交易”“限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易”“在许可知识产权时强制或者变相强制被许可人接受一揽子许可”“要求交易相对人将其改进的技术进行排他性或者独占性回授,或者在不提供合理对价时要求交易相对人进行相同技术领域的交叉许可”等。

2.执法趋势

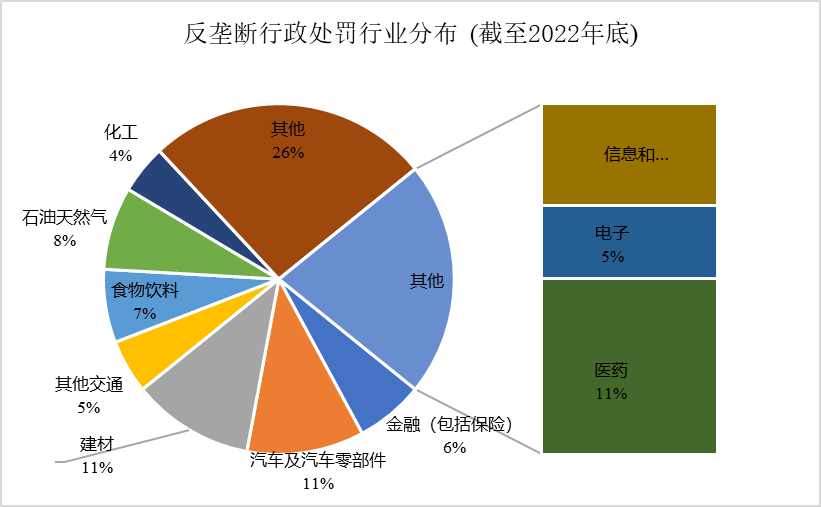

近年来,包括互联网、电子通信技术、医药健康领域在内的知识产权密集型行业成为反垄断执法的关注重点。据统计,截止2022年,涉及知产密集型行业的行政处罚案例占比超过20%(具体行业分布如下图所示)。

3.司法实践

2019年初,最高人民法院设立专门的知识产权法庭,统一审理全国范围内专利、垄断等技术类知识产权上诉案件。2022年11月18日,最高人民法院发布《关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定(公开征求意见稿)》,对程序性事项、相关市场界定、反垄断违法行为的认定、垄断违法行为实施方需承担的民事赔偿责任等作出了更细致的规定,特别是明确列举了对法院认定知识产权领域经营者市场支配地位时可以考量的因素,包括“特定知识产权的可替代性及替代性知识产权的数量”“利用该特定知识产权所提供的商品的可替代性及该商品的市场份额”“交易相对人对拥有该特定知识产权的经营者的制衡能力”“相关市场的创新和技术变化情况”等。[3]

各级法院在积极审理知识产权相关垄断纠纷。比如:2020年,八家KTV企业诉音集协垄断纠纷案[4]中,最高人民法院提出“音集协作为著作权集体管理组织,应当严格按照反垄断法、著作权法、条例等法律法规的要求,履行著作权集体管理组织的职能,既要有效维护著作权人和与著作权相关的权利人的合法权益…又要保障KTV经营者等著作权使用人及时有效获得授权,力求使用费收取的程序标准公开透明精准”,并认定音集协虽然具备市场支配地位,但不存在滥用市场支配地位的垄断行为;2021年,某日本企业滥用市场支配地位纠纷案[5]中,浙江宁波中院首次将“必需设施”理论用于解决知识产权反垄断问题;2022年,“涉中超联赛图片”滥用市场支配地位纠纷案中[6],最高法阐释了体育赛事商业权利独家授权中的垄断问题分析思路:“基于权利内在的排他属性形成的垄断状态并非天然权利滥用行为,只有排他性权利的不正当行使才可能涉嫌违反反垄断法”。

在标准必要专利领域的反垄断司法活动也值得关注。2018年,广东高院和北京高院相继发布《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》和《北京市高级人民法院关于加强知识产权审判促进创新发展的若干意见》,系统提出涉标准必要专利相关反垄断案件的审理思路和原则。2013年,华为诉某美国技术许可公司案[7]是我国法院审理并作出终审判决的第一个涉及标准必要专利的反垄断诉讼案件;2020年,华为诉康文森确认不侵害专利权及标准必要专利纠纷案中,最高院作出国内首例禁诉令裁定[8];同年9月23日,武汉中级人民法院在小米诉某美国技术许可公司案中首次确认中国法院对全球FRAND许可费纠纷具有管辖权[9];2023年9月4日,继OPPO诉夏普、OPPO诉诺基亚标准必要专利使用费等纠纷之后,最高人民法院在某美国技术许可公司诉OPPO案[10]中作出裁定,再次确认中国法院对标准必要专利全球许可费率诉讼具有管辖权。

(三) 境外知识产权领域的反垄断监管

我国境内知识产权领域反垄断监管趋严的同时,美国和欧盟等境外司法辖区也持续加强知识产权保护和知识产权反垄断监管,尤其关注专利(特别是标准必要专利)领域的发展动向,相继发布许可和专利相关政策文件和研究报告等。例如:

美国监管趋势

欧盟监管趋势

2017年1月,司法部和联邦贸易委员会于发布新修订的《知识产权许可反垄断指南》,规定知识产权不被推定为具有市场支配地位,鼓励创新与竞争[11]

2020年11月,欧委会通过《欧盟委员会知识产权行动计划》,以升级欧盟的知识产权框架,鼓励中小企业充分利用知识产权,以及加大知识产权侵权打击力度[12]

2021年12月,司法部、专利商标局和国家标准与技术研究所联合发布《关于受FRAND承诺约束的标准必要专利许可谈判和救济的政策声明草案》(2021年声明草案)[13],对标准必要专利禁令救济采取了更温和与审慎的立场

2022年1月,欧亚经济委员会发布《关于独占性知识产权的反垄断监管》[14]报告,涉及知识产权专有权属边界和限制竞争问题

2022年2月,美国专利商标局发布《5G专利活动分析报告》[15],对向欧洲电信标准化协会宣称的5G专利族进行了比较分析,以获知当前无线通信领域标准必要专利的专利技术分布情况

2023年4月27日,欧盟委员会正式发布关于标准必要专利的监管新规提案[16],以建立公平、平衡的标准必要专利许可框架

二、涉及技术许可的滥用市场支配地位问题

(一) 如何界定相关市场

相关市场界定通常是竞争分析的出发点,而知识产权的“地域性”以及保护期间等因素可能对市场界定产生影响。例如,在2014年附条件批准赛默飞世尔科技公司收购立菲技术公司案[17]中,对于生产技术含量高或拥有准入性专利、全球市场依赖大型生产商供应的少数产品而言,其相关地域市场被界定为全球市场;对于其他绝大多数产品,由于生产技术难度不高、没有准入性专利,且国内外供应商均能进行生产销售,其相关地域市场被界定为中国境内市场。

在技术转让或许可安排中,技术本身也可能被界定为一个独立的相关市场。相关技术市场不一定与被许可知识产权涵盖的所有技术完全重合,根据《知识产权领域反垄断指南》第4条,“在考虑一项技术与知识产权所涉技术是否具有替代关系时,不仅要考虑该技术目前的应用领域,还需考虑其潜在的应用领域”。《禁止滥用知识产权规定(征求意见稿)》提出,除技术市场和含有特定知识产权的产品市场,相关商品市场还可能涉及“创新(研发)市场”,并将“相关创新(研发)市场”界定为“经营者之间就未来新技术或者新产品的研究与开发进行竞争所形成的市场”,但这一关于“相关创新(研发)市场”的规定在正式出台的《禁止滥用知识产权规定》中被最终删除,相关市场界定方式还有待在执法实践中进一步观察。

在标准必要专利相关许可中,目前的执法和司法实践[18]倾向于将单独的标准必要专利界定为独立的相关商品市场。对于组合许可来说,相关商品市场通常被界定为由每个单独标准必要专利相关商品市场组成的集合,而相关地域市场一般界定为相应国家或地区市场的集合。例如,在2015年诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案[19]中,执法机关将相关市场界定为集体通信标准必要专利许可,并根据诺基亚的标准必要专利占2G和3G标准所涵盖的所有标准必要专利的比例来评估其市场控制力。

(二) 如何认定市场支配地位

虽然知识产权具有排他性,但某一经营者持有某项专利技术的事实本身并不必然等同于具有市场支配地位。除认定市场支配地位的传统考量因素以外,《知识产权领域反垄断指南》指出在技术许可领域通常纳入考虑的因素还包括“交易方转向替代性技术或产品的可能性及转换成本、下游市场对使用该技术产品的依赖程度、交易方对许可人的制衡能力”等。对于持有标准必要专利的许可人而言,“标准的市场价值、应用范围和程度”、“是否存在具有替代关系的标准或者技术,包括使用具有替代关系标准或者技术的可能性和转换成本”、“行业对相关标准的依赖程度”、“纳入标准的相关技术被替换的可能性”等同样是衡量该许可人是否具有市场支配地位的考量因素,《禁止滥用知识产权规定》则进一步确认了《知识产权领域反垄断指南》所规定的认定市场支配地位的考量因素。

广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》指出,“市场份额并非判断标准必要专利权人在相关市场上是否具备市场支配地位的唯一因素,根据个案情况,可考虑相关市场的竞争状况,公平、合理、无歧视(FRAND)承诺的约束力,涉案专利在交易条件中所受限制,交易相对人对标准必要专利经营者的依赖程度和制衡能力等其他因素”。实践中,标准必要专利实施方的市场力量及其利用FRAND承诺对抗标准必要专利持有人的能力通常也可作为判断标准必要专利持有人是否具有市场支配地位的考虑因素。

(三) 典型滥用市场支配地位行为

1.收取过高许可费

我国滥用知识产权的垄断纠纷多与许可费有关。除主张许可费本身过高之外,专利权人对失效或无效专利收取许可费,或要求实施方免费授予交叉许可或反向许可等情况同样可能构成实施方主张许可费不合理的滥用市场支配地位行为。对于标准必要专利而言,其许可费是否合理的衡量方法主要包括可比许可协议法和自上而下法。[20]

2.拒绝许可

拒绝许可通常被认为是企业行使其知识产权时的固有权利。然而,如果某企业具有市场支配地位,特别是持有标准必要专利或其知识产权构成生产和经营的“必需设施”时,无正当理由拒绝许可其知识产权则存在被视为滥用市场支配地位的风险。

比如在某日本企业滥用市场支配地位纠纷案[21]中,宁波中院认定被告的涉案专利已构成必需设施,而被告拒绝向原告开放烧结钕铁硼相关专利许可的行为“构成《反垄断法》第十七条规定的滥用市场支配地位的‘拒绝交易’行为”。这是国内首例明确引入“必需设施”理论分析知识产权反垄断问题的司法案件,在判定涉案专利已构成必需设施的前提下,宁波中院认为被告拒绝许可该专利的行为应受反垄断审查,并在此基础上判断拒绝许可行为对下游市场竞争的影响。[22]

3.许可中的搭售安排

技术许可中的搭售安排可能涉及搭售另一项知识产权(例如将标准必要专利和非标准必要专利捆绑许可)或者搭售其他实体产品。对技术许可中搭售行为的认定基本采取与实体产品搭售同样的思路,即考虑搭售行为“是否违背交易相对人意愿”“是否符合交易惯例或者消费习惯”“是否无视相关知识产权或者商品的性质差异及相互关系”“是否具有合理性和必要性”“是否排除、限制其他经营者的交易机会”“是否限制消费者的选择权等”[23]。

4.附加不合理许可条件(包括排他性安排)

知识产权相关交易中的不合理许可条件包括限制交易方使用竞争性技术、强迫交易方与第三方交易或禁止与第三方交易、要求免费交叉许可、排他性回授或独占性回授,以及承诺不挑战专利的有效性等。如果技术许可方拥有较强势的市场地位并实施上述行为,则可能被视为附加不合理许可条件(一些不合理或不具有正当性的排他性安排也可能被视为实施限定交易行为),从而被认定为滥用市场支配地位。

(四) 其他可能涉及滥用市场支配地位的行为

1.寻求禁令等救济措施

寻求禁令是知识产权许可人维护自身合法权益的固有救济方式,许可人寻求禁令救济行为本身并不一定构成滥用支配地位。在认定标准必要专利持有人是否存在滥用行为时,法院通常会审查相关实施方是否善意,包括寻求停止实施禁令是否具备正当理由、是否迫使实施方接受其提出的过高许可费或其他不合理许可条件,以及寻求禁令行为是否导致排除、限制竞争的后果。另一方面,由于权利人可能因提起侵权诉讼或寻求禁令救济而被认定为违反反垄断法或实施专利劫持,被许可人可能会利用其有利地位恶意拖延许可合同的谈判、签署,或者拒绝支付任何使用费。[24]《禁止滥用知识产权规定》规定,具有市场支配地位的经营者在标准必要专利许可过程中,不得“违反公平、合理、无歧视原则,未经善意谈判,请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等”[25],明确规定了权利人违反FRAND(公平、合理、无歧视)原则寻求禁令行为可能被认定为违反反垄断法,而于2023年6月30日发布的《关于标准必要专利领域的反垄断指南(征求意见稿)》(“《标准必要专利指南》”)也专条规定了涉及标准必要专利的滥用救济措施行为[26],在分析标准必要专利权人是否滥用救济措施时“应当考虑许可双方是否根据本指南第七条进行善意的许可谈判,并可以考虑《关于知识产权领域的反垄断指南》规定的其他因素”。[27]

2.其他违反FRAND承诺的行为

基于标准必要专利的特殊性以及为实现公众的标准化需求等考虑,国际标准组织要求标准必要专利持有人应对实施人作出FRAND许可的承诺。除设定不合理许可费、拒绝许可以及附加其他不合理交易条件外,违反FRAND承诺的行为还可能体现为专利权人对处于相似地位的标准实施人给予不同的许可待遇,以及任一方故意拖延或拒绝许可谈判等恶意磋商行为,但并非所有差别待遇行为都会被认定为违反FRAND承诺。[28]对于可能具有市场支配地位的企业而言,其实施涉嫌违反FRAND承诺的行为可能存在(但不必然)同时被认定为滥用市场支配地位行为的风险,但仍需根据具体案情进行判断。《标准必要专利指南》对涉及标准必要专利的滥用市场支配地位行为的认定方法及考虑因素作了进一步细化规定[29],相关涉嫌滥用市场支配地位的行为包括以不公平的高价许可标准必要专利、拒绝许可标准必要专利、涉及标准必要专利的搭售、附加其他不合理的交易条件、差别待遇以及滥用救济措施行为[30]。

三、涉及知识产权许可的横向或纵向垄断协议

存在竞争关系的许可人可能会实施固定价格、限制产量、分割市场、限制新技术、联合抵制等横向垄断协议行为。其中,固定价格、限制产量/销售量、市场分割通常被视为“核心”垄断协议,无法向反垄断执法机构提出中止调查申请,目前实践中比较常见的不竞争条款就存在被认定为属于分割市场的横向垄断协议的风险。此外,竞争者之间就标准化或专利池的合作也存在被认定为横向垄断协议的风险[31],具有市场支配地位的企业还可能利用专利池实施滥用市场支配地位行为。两个及以上的实施方对共同许可人的联合抵制也存在构成横向垄断协议的风险。

技术许可协议主要体现为许可人和被许可人之间的纵向关系,许可人对被许可人附加转售价格限制(RPM)等交易条件可能被认定构成纵向垄断协议。

值得注意的是,《知识产权领域反垄断指南》提出了涉知识产权垄断协议的“安全港规则”,即如果“有竞争关系的经营者在相关市场的市场份额合计不超过20%”或“经营者与交易相对人在受到涉及知识产权的协议影响的任一相关市场上的市场份额均不超过30%”或“在相关市场上除协议各方控制的技术外,存在四个或者四个以上能够以合理成本得到的由其他经营者独立控制的具有替代关系的技术”,除非有相反证据证明相关协议对市场竞争具有排除、限制作用,那么不认为该等协议构成违法垄断协议。新《反垄断法》明确规定仅纵向垄断协议可以适用安全港制度,横向垄断协议不适用安全港制度,而国家市场监督管理总局于2023年3月24日公开发布的《禁止垄断协议规定》中并未明确“安全港规则”的标准。然而,《禁止滥用知识产权规定》规定,涉知识产权垄断协议的“安全港规则”的具体标准可以参照《知识产权领域反垄断指南》的相关规定[32],从而明确了知识产权领域“安全港规则”的适用标准。

四、涉及知识产权许可的经营者集中

(一)许可本身是否构成经营者集中

如果知识产权许可本身构成一项独立业务,经营者对另一经营者许可技术本身的控制可能构成经营者集中;若该部分知识产权产生的营业额超过申报标准,则该交易可能需要进行经营者集中反垄断申报。根据《知识产权领域反垄断指南》,除了技术转让,排他性许可安排同样可能构成经营者集中,具体取决于许可的方式和期限等具体条件。《禁止滥用知识产权规定》也进一步强调,“涉及知识产权的经营者集中达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先向市场监管总局申报,未申报或者申报后获得批准前不得实施集中”[33]。

(二)竞争影响评估的考量因素

在评估经营者集中可能产生的竞争影响时,反垄断执法机关通常会考虑相关经营者的市场份额及其对市场的控制力、市场集中度、对市场进入、促进创新和技术进步的影响、对消费者和其他有关经营者的影响,以及对国民经济和产业发展的影响。在知识产权领域,技术因素对于判断市场准入门槛以及消费者或其他经营者的依赖程度的重要性更加凸显。

(三)涉及专利的限制性条件

根据《知识产权领域反垄断指南》,“涉及专利的限制性条件包括结构性条件、行为性条件和综合性条件”。在结构性条件方面,相关技术和研究设施可能构成剥离资产的一部分,或作为确保有效剥离的支持条件。而行为性条件包括持续提供承诺、不歧视、FRAND承诺和报告义务等。

五、总结

在强化知识产权保护以及反垄断监管常态化的宏观背景下,境内外有关机关将如何在知识产权领域寻求鼓励创新与保护竞争之间的平衡,值得进一步观察。对于互联网、电子通信技术、医药健康等知识产权密集型产业而言,知识产权保护、实施、转让与许可中的反垄断合规风险关系着企业知识产权发展战略和规划的实现,也决定了企业可能面临的反垄断监管成本,因此我们建议在知识产权相关交易和日常经营行为中尽可能把握其中的反垄断合规要求,紧密关注相关立法政策与实践动态,以提高合规风险应对与处理能力。

注释

[1] 《反垄断法》第六十八条特别规定,“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为,不适用本法;但是,经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法”。

[2] 以标准必要专利为代表的垄断问题更为复杂。广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》第25条规定,法院在审理标准必要专利垄断纠纷案件时应根据个案情况考虑相关行为对市场竞争的影响,以及关注行为对创新和效率、消费者福利的影响。《北京市高级人民法院关于加强知识产权审判促进创新发展的若干意见》也规定,竞争损害分析应考虑相关行为对竞争的影响,包括对促进竞争和提高效率产生的影响。

[3] 相关文章链接:China SPC Seeking Comments to Revise Antitrust Litigation Rules

[4] (2018)京73民初780号民事判决书、(2020)最高法知民终1458号民事判决书。

[5] (2014)浙甬知初字第579号民事判决书。

[6] (2021)最高法知民终1790号民事判决书。

[7] (2013)粤高法民三终字第306号民事判决书。

[8] (2019)最高法知民终732、733、734号之一民事裁定书。

[9] (2020) 01知民初169号民事裁定书。

[10] (2023)最高法知民辖终282号民事裁定书。

[11] 见http://chinawto.mofcom.gov.cn/article/ap/o/201706/20170602590158.shtml

[12] 见http://ipr.mofcom.gov.cn/article/sjzl/gj/tsbg/202011/1957499.html

[13] 见https://www.justice.gov/atr/guidelines-and-policy-statements-0/public-comments-draft-policy-statement-licensing-negotiations-and-remedies-standards-essential

[14] 见https://www.ccpit.org/a/20220112/20220112gpit.html

[15] 见https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-5G-PatentActivityReport-Feb2022.pdf

[16] 见COM(2023)232 - Proposal for a regulation on standard essential patents (europa.eu)

[17] 《关于附加限制性条件批准赛默飞世尔科技公司收购立菲技术公司案经营者集中反垄断审查决定的公告》,2014年1月14日,见http://fldj.mofcom.gov.cn/article/ztxx/201401/20140100461603.shtml。

[18] 参见(2013)粤高法民三终字第306号民事判决书、发改办价监处罚〔2015〕1号。

[19] 《关于附加限制性条件批准诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案经营者集中反垄断审查决定的公告》,2015年10月19日,见http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201510/20151001139748.shtml。

[20] 比如,在 (2013)粤高法民三终字第306号民事判决书(2013年某标准必要专利垄断纠纷案)中,广东高院经过比较被告对苹果、三星和其他被许可方的许可费率,认定被告对华为收取的许可费过高,并提出许可使用费数额的确定应当考虑以下诸多因素:“实施该专利所获利润多少;专利权人是否仅能够就其专利权而不能因标准获得额外利益;专利权人在技术标准中有效专利的多少;专利许可使用费是否超过产品利润一定比例范围等等,以实现专利许可使用费在专利权人之间的合理分配”。又如,由美国法院审理的一系列标准必要专利案例中采取了自上而下法,此法被认为能更准确地评估一揽子许可的FRAND费率,解决许可费叠加问题,但目前国内尚无使用自上而下法的案例。

[21] (2014)浙甬知初字第579号民事判决书。

[22] 详见相关文章:《经营自由或互联互通?“必需设施”理论的反垄断法实践》,载微信公众号“中伦视界”。

[23] 《知识产权领域反垄断指南》第十七条。

[24] 在(2016)京73民初482号民事裁定书中,北京知识产权法院提出:“一方合法权益受损且经过合理长时间无法自力解决或通过其他正当途径解决时,应当允许就整个争议一并提起诉讼,而不必就许可条件是否合理、许可条件是否构成垄断等纠纷分别起诉”,从而免除了专利权人通过司法途径解决纠纷的后顾之忧。

[25] 《禁止滥用知识产权规定》第十九条。

[26] 《关于标准必要专利领域的反垄断指南(征求意见稿)》第十七条。

[27] 关于《禁止滥用知识产权规定》和《标准必要专利指南》的相关解读请见:《知识产权反垄断新规解读系列丨总局出台新规指导知识产权反垄断执法工作(上)》《知识产权反垄断新规解读系列丨总局出台新规指导知识产权反垄断执法工作(下)》,载微信公众号“中伦视界”。

[28]例如,在[2018] EWCA Civ 2344;[2020] UKSC 37中,上诉法院提出FRAND原则并不等同于最惠国条款,英国最高法院也认为FRAND原则是单一且复合的义务,并非意味着所有实施方都要接受相同的许可费率。

[29] 《关于标准必要专利领域的反垄断指南(征求意见稿)》第十一条至第十七条。

[30] 关于《标准必要专利指南》相关条款的解读请见:《知识产权反垄断新规解读系列丨总局出台新规指导知识产权反垄断执法工作(下)》,载微信公众号“中伦视界”。

[31] 即两个或者两个以上的专利权人通过某种形式将各自拥有的专利共同许可给第三方的协议安排,也称为“专利联营”,若专利联营成员交换价格、产量、市场划分等有关竞争的敏感信息,可能构成垄断协议行为。

[32] 《禁止滥用知识产权规定》第七条。

[33] 《禁止滥用知识产权规定》第十五条。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

封面来源 | Pixabay