专利法意义的“销售”行为边界之辨析

专利法第十一条从行为类型入手,规定了专利权人禁止权的范围,是认定专利侵权行为的重要尺度。其中,与发明和实用新型专利的权利人相关的包括制造、使用、许诺销售、销售和进口等五种行为,与外观设计专利的权利人相关的包括制造、许诺销售、销售和进口等四种行为。

上述行为在时间上大体上前后相继。处于上游的制造、进口、许诺销售等行为,是涉嫌侵权产品的源头,对专利权人的合法权益构成现实紧迫危险,或已影响到专利权人的期待利益。使用行为处于最下游,往往由终端用户执行,在此之前专利权人的权益受损往往已经成为事实。而销售行为承上启下,涉嫌侵权产品籍此进入流通环节并扩散,最契合经营目的,并使得上游行为的危险性变现,从而构成对专利权人合法权益的最直接损害。相比于其他行为的相对隐蔽性,涉嫌侵权产品因在销售环节的扩散,从而更容易被公开化。

“销售”是日常生活及商业活动中应用极为广泛的措辞,但越是这种耳熟能详的措辞,其内涵与外延越不甚清晰。通常理解“销售”具有与“买卖”、“交易”等近似之意,实践中也极易将专利法意义的“销售”行为与合同法意义的买卖行为混为一谈。而准确认定专利法意义的“销售”行为的含义和边界,尤其是将其与买卖行为明确区分,对于侵权行为认定与专利权人维权,以及社会公众利益保障,均至关重要。

一、专利法意义的“销售”行为与买卖行为之辨析

(一)专利法意义的“销售”行为与买卖行为的关联

通过对专利法意义的“销售”行为的概念解析可知,其与买卖行为紧密关联。

1、文义解释

一般情况下,可以根据词语的字面含义来确定法律的意思。中国缺少权威的法律辞典,Black’s法律辞典[1]中将“销售”定义为卖方与买方之间订立一种合同的行为,通过该合同,卖方在买方支付或者承诺支付价款的条件下,将其财产的所有权以及占有转移给买方。Webster辞典也有类似定义。“销售”由此被解读为买卖当事人之间进行的一种交易行为,有一个实行的过程。“订立合同+支付价款+所有权转移”通常被认定为销售行为的构成要素,而其中订立的“合同”就是合同法意义的买卖合同[2],即双方当事人达成某种合意或者协议。

元照英美法辞典中对“sale”一词给出“销售”和“买卖合同”两种释义,更直观地体现出二者的关联性。其中“销售”定义为转让动产所有权以换取价金的行为,“买卖合同”定义为买方和卖方之间的契约,卖方给出一件物品并同意转让其所有权,而买方则接受此物并承诺给付相应的对价。从中能够体会到,相比于“销售”,“买卖”更侧重买卖双方的合意与交互行为。

2、体系解释

涉及“销售”的规定早在1984年便引入了专利法,现行的专利法及其实施细则共有四个法条[3]涉及“销售”,但均未专门给出明确定义,这说明立法者自立法之初便意在采其通常含义。2000年和2008年两次修改专利法时增设并完善关于“许诺销售”的规定,一定程度上澄清了各方对于未实际发生和已实际发生的销售行为如何界定的争议。但对于已实际发生的销售行为本身,其涵盖范围多大,认定标准又当如何,实践中虽屡有争议,但立法层面尚无明确表态。

即使是拓展到Trips协议,以及与交易行为更相关的《产品质量法(2009修正)》、《消费者权益保护法(2013修正)》和《联合国国际货物销售合同公约》,虽然其中多处涉及“销售”,但同样缺乏明确定义。

3、目的解释

在专利法中已增设关于“许诺销售”的规定的情况下,最高人民法院又在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(《解释二》)第十九条[4]中,将买卖合同依法成立作为销售行为的认定标准,进一步厘清了销售与许诺销售的法律界限[5],客观上也给专利法意义的“销售”行为划定了起点。

与此同时,《解释二》否定了合同生效说和标的物交付说,旨在防止将订立合同之后的支付、交付及其他随附行为单独认定为销售,客观上也给专利法意义的“销售”行为划清了终点。这样一来,一始一终,专利法意义的“销售”行为被定性为以合同成立为节点的短时行为,从而与涉及合同生效、标的物交付的持续交易过程以示区分。由此可避免“销售”行为边界的过度外延,使专利权人的权利边界更加清晰,防止因对专利权的不当扩张和过度保护,挤压社会公共空间。

与文义解释中的“订立合同+支付价款+所有权转移”三要素相比,《解释二》将买卖合同依法成立作为“销售”行为的单一构成要素,看似缩小了专利权人的权利边界,但由于简化了“销售”行为认定的构成要素,加之订立买卖合同往往是“销售”行为的必要环节,因此事实上构成了对专利法意义的“销售”行为的扩大解释,从而能够实现对专利权人权益的更充分保护。

上述解释,符合专利法第十一条的立法本意和价值目标,即“清晰界定专利权的范围,划定专利权人与社会公众的权利界限,充分保护专利权人的利益”[6],因此符合“销售”行为在专利法中的应有之意。

(二)专利法意义的“销售”行为与合同法意义的买卖行为的差异

专利法意义的“销售”行为与买卖行为虽紧密关联,但基于以下几个方面可知,二者存在实质性差异。在界定专利法意义的“销售”行为时,务必与买卖行为中的合同订立、尤其是买卖合同履行行为区分开。

(1)从行为要素的角度。

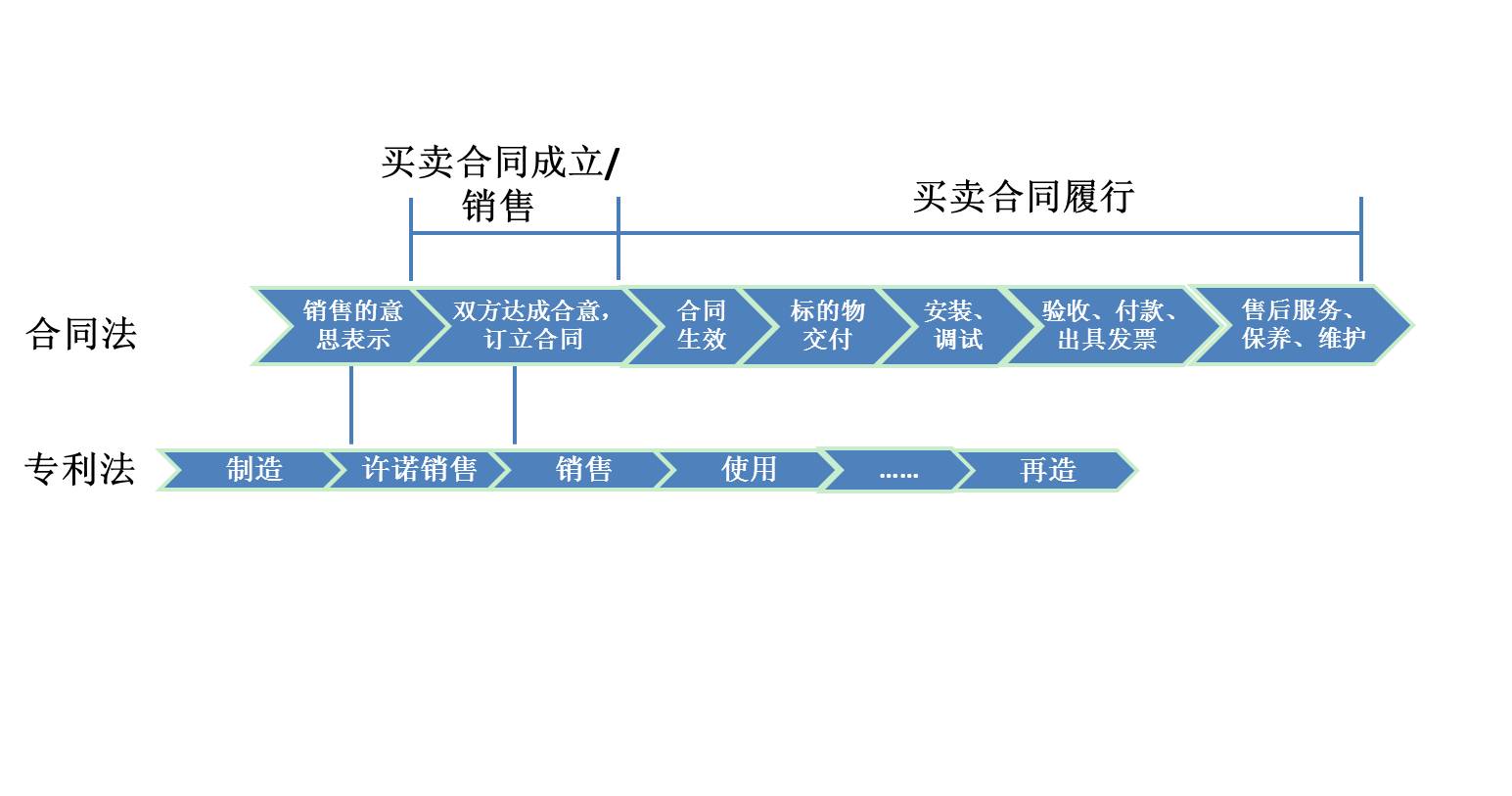

买卖合同包括订立、生效、履行等一系列环节,是一个持续过程。专利法意义的“销售”行为只是买卖行为中的一个前期环节(参见图1),后续买卖标的物的交付、安装、调试、验收、付款、出具发票、售后服务、保养、维护等行为仅涉及买卖合同的履行问题,与专利法意义的“销售”行为无关。

图1. 专利法意义的“销售”行为与合同法意义的买卖行为的关系

在“一种内圆抛光机构”的侵犯实用新型专利权纠纷案[7]中,涉及被控侵权产品的销售时间认定问题。被控侵权产品在涉案专利授权公告日之前已经交付,但部分产品验收和付款时间晚于涉案专利授权公告日。专利权人认为销售行为是否完成,应当看合同约定的交付行为与付款行为是否履行完毕,并据此主张被控销售行为的完成时间晚于涉案专利授权时间。被控侵权人则认为,验收和付款属于合同履行问题,故被控销售行为早于涉案专利授权公告日。

法院认为,“销售”行为并不完全等同于“买卖”行为。根据合同法规定,买卖合同是出卖人转移标的物所有权于买受人,买受人支付价款给出卖人的合同。买卖行为是双向的,是出卖人与买受人共同完成的行为,包括出卖人将标的物“售出”的行为和买受人接受标的物并付款的行为,并非出卖人或者买受人单方的行为。而专利法规定的“销售”行为,只是买卖行为中的一环,与专利法规定的许诺销售行为一样,应当是指出卖人单方的行为,即出售专利产品的行为,并不完全等同于买卖双方共同完成的买卖行为。被控销售行为的发生时间,应以出卖人出售被控侵权产品的时间为准。一般情况下,出卖人与买受人签订买卖合同之日,就是出卖人实际销售行为的发生日期。以被控产品验收时间或者买受人支付价款的时间为准,确定销售行为发生的时间,没有法律依据,

与之类似,在“硅棒锥度或外圆数控磨床”的侵犯实用新型专利权纠纷案[8]中,同样涉及被控侵权产品的销售时间认定问题。专利权人认为,销售行为可以有一个持续过程,应该以标的物所有权转移或价款支付作为销售行为完成的时间节点。被控侵权人及二审法院认为,销售行为只是买卖行为的一部分,是出卖人的单方行为,不能以标的物所有权是否转移或价款是否支付来确定销售时间。最高院从专利法第十一条的立法目的、销售行为的四种认定标准各自的法理依据和实操性角度立论,最终认为销售行为的认定一般应当以销售合同成立为标准。

以上判例体现了当前司法实践对“销售”行为认定的主流观点,即专利法意义的“销售”行为只是买卖行为的一部分,与买卖合同履行行为无关。

(2)从立法宗旨的角度。

合同法第一条规定了其立法宗旨:“保护合同当事人的合法权利,维护社会经济秩序。”买卖标的物的交付、安装、调试、验收、出具发票等后续行为是“销售”行为的附随义务[9],主要涉及买卖合同的履行问题。相应地,合同法第九章关于买卖合同的许多条款都是围绕买卖标的物的交付展开的,其目的在于确保买卖合同的正常履行,维持正常的市场交易秩序。

而专利法第一条规定了其立法宗旨:“保护专利权人的合法权益……促进科学技术进步和经济社会发展”,与合同法的着眼点不同。因销售专利产品而产生专利侵权纠纷时,专利权人不是买卖合同的当事人,而是第三人。专利法第十一条关于“销售”的规定,关注的重点是制止未经许可而订立销售专利产品的买卖合同这一行为本身,而不是买卖合同是否已经履行或者何时履行。[10]

(3)从调整对象及法律责任承担的角度。

合同法的买卖行为是双务行为,规制买卖双方的权利义务关系,任何一方因违反买卖合同约定的义务、合同附随义务或合同法规定的义务,需承担相应的违约责任。

专利法第十一条关于“销售”的规定仅针对出卖人,并由出卖人承担侵犯专利权的民事责任。若买受人随后做出侵犯专利权的行为,自有追究其侵权责任的途径,不应就其购买侵权产品的行为追究其侵权责任[11]。

由于存在上述实质性差异,在界定专利法意义的“销售”行为时,务必要与买卖行为、尤其是买卖合同履行行为区分开。

二、买卖合同履行行为不应被认定为专利法意义的“销售”行为

由于专利法意义的“销售”行为与买卖合同履行行为在买卖行为中具有延续性,实践中极易将买卖合同履行行为误认为专利法意义的“销售”行为。而对二者加以区分有其重要的法律意义,以下从法理学和司法实践的角度做以解读。

1、避免违背立法宗旨

如上所述,专利法第十一条就“销售”行为的规定,关注的重点是制止未经许可而订立销售专利产品的买卖合同这一行为本身,而不是买卖合同是否已经履行或者何时履行。将买卖合同履行行为误认为专利法意义的“销售”行为,错误地定性不同的法律主体及其行为,继而错误地规制以侵权责任,混淆了不同的法律关系,违背了专利法和合同法的立法宗旨,并导致法律适用错误。

2、更好地确保利益平衡

继2000年专利法修改时引入关于“许诺销售”的规定后,最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2015年第二次修正)》中确立了以存在销售专利产品的意思表示作为“许诺销售”行为成立的标准[12],旨在从源头上尽早抑制侵权产品的交易,避免因侵权产品扩散而给专利权人行使权利带来困难。《解释二》第十九条以合同成立作为“销售”行为成立的标准,厘清了销售与许诺销售的法律界限,“实现了许诺销售行为与销售行为之间的无缝衔接,以便覆盖对专利权人权益产生较大影响的有关交易环节和过程,从而更有效地制止销售侵权行为”[13],充分保护专利权人的权益。

而从利益平衡的角度出发,区分买卖合同履行行为和专利法意义的“销售”行为,可以防止不当扩张专利权人的权利范围和权利空间,避免损及社会公众利益,侵蚀公共空间,这符合专利法既鼓励创新又惠及公众利益的立法本意。

买卖合同履行行为附随于“销售”行为,但又独立于“销售”行为。若“销售”行为未被认定侵权成立,基于相同的法律事实和依据,不宜将买卖合同的履行行为单独认定为销售侵权行为,买卖合同履行方亦不承担停止合同履行行为、赔偿损失的责任。而是应尽力确保买卖合同的正常履行,维持正常的市场交易秩序。

若“销售”行为被认定侵权成立,行为主体明确,即出卖人[14];侵权责任明确,即承担就已完成“销售”行为的赔偿损失责任、以及就未完成“销售”行为的停止侵权责任。对于买卖合同履行行为,除非其基于另外的法律事实和依据单独构成侵权,否则均不应被要求停止。而基于民事损害赔偿的“填平原则”,亦不应追究买卖合同履行方的赔偿责任,否则会使专利权人重复获赔,不当得利。

3、简化专利法意义的“销售”行为认定标准

为确保专利权权利范围的清晰性,增强社会公众的可预见性,预防纠纷发生,“销售”行为的认定标准必须清晰明确、简单易行、可操作性强。以合同成立为标准界定“销售”行为,只需通过书面合同等材料确定双方当事人就销售商品的意思表示达成合意的事实状态,避免了因涉及合同履行行为而需进一步考察合同的具体条款和履行过程,由此也不必区分分期支付、抵销、债务让与等多种履行方式。专利权人获取证据和证明销售侵权行为成立更为容易,取证成本和认定成本均较低。[15]从这种角度进一步印证了,买卖合同可以作为销售行为认定的证据,但不等于销售行为。反之,若将买卖合同履行行为认定为专利法意义的“销售”行为,则会使侵权认定标准模糊、难度增大、操作性差。

表1从专利权人、被控侵权人以及第三人的角度,对于买卖合同履行行为是否被认定为专利法意义的“销售”行为的利弊进行了整体比较、分析。从中可以看出,买卖合同履行行为被认定为专利法意义的“销售”行为,只能使专利权人一方短期获利,长期来看,对各方权益均有不利影响。相反,买卖合同履行行为不被认定为专利法意义的“销售”行为,既有充分的法理依据,又能切实惠及各方权益。

表1. 买卖合同履行行为是否被认定为专利法意义的“销售”行为的利弊分析

当事人

买卖合同履行行为被认定为“销售”行为

买卖合同履行行为不被认定为“销售”行为

利

弊

利

弊

专利权人

短期看,权利范围和空间扩大

长期看,权利范围和空间模糊,获取证据和证明销售侵权行为成立困难,取证成本和认定成本均增加,最终不利于专利权人权益的充分保护

权利范围和空间清晰合理,行为主体和侵权责任明确、可落实,获取证据和证明销售侵权行为成立容易,取证成本和认定成本均较低,权益有充分保障

无

被控侵权人(卖方,合同履行方)

无

公共空间受挤压,正当的商业行为受阻,有重复侵权、重复担责的风险

对权利范围和空间、合同履行行为的性质及后果有明确预期,不同行为主体的责任明确,正当的商业行为得到充分保障

无

第三人(买方,用户)

无

合同正常履行受影响,正常的市场交易和社会经济秩序被破坏

合同正常履行不受影响,正常的市场交易和社会经济秩序得到充分保障

无

综上,不论从法理学还是司法实践的角度,买卖合同履行行为均不应被认定为专利法意义的“销售”行为。

三、买卖合同履行行为不应被认定为专利法意义的“制造”行为

买卖合同履行行为不但会被误认为专利法意义的“销售”行为,更有甚者,买卖合同履行过程中涉及的安装、调试,甚至保养、维护等行为还可能被误认为专利法意义的“制造”行为。该观点持有者认为,“安装”实现了零部件向整体成型产品的转变,是制造过程的必要工序;而“调试”、甚至“保养”、“维护”行为,也因被认定为产品、尤其是工艺复杂产品正常运转的必要保障,而被牵强地冠以“制造”之名。

在“支架式T型螺栓与钢结构的连接结构”的侵犯发明专利权纠纷案[16]中,涉案专利保护的是不锈钢锁扣(即塑料支架和螺栓)安装在钢结构上的整体结构。被控侵权人将购自案外人的钢结构与不锈钢锁扣组装成被控侵权产品进行使用,经比对,该钢结构与不锈钢锁扣包含了与涉案专利权利要求的全部技术特征相同的技术特征,落入涉案专利权的保护范围。

专利权人主张,被控侵权人将分散独立并不具备涉案专利权利要求所有技术特征的零部件即钢结构和不锈钢锁扣,变成了完全具备涉案专利权利要求全部技术特征的被控侵权产品,属于专利法意义的“制造”行为。

而最高院则认为,购自案外人的钢结构和不锈钢锁扣,虽然是由被控侵权人组装成被控侵权产品进行使用,但作出或者形成覆盖涉案专利权利要求所记载的全部技术特征的完整技术方案的是案外人,案外人是被控侵权产品的制造者。

由此可见,专利法意义的“制造”行为是指“作出或者形成覆盖涉案专利权利要求所记载的全部技术特征的完整技术方案”的行为,仅将零部件组装成整体成型产品的行为并非专利法意义的“制造”行为。

举重以明轻,安装、调试、保养、维护等行为作为“制造”行为结束后的行为,是符合商业惯例和交易习惯的正常的合同履行行为,属于《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律规制的对象,更不应被误认为专利法意义的“制造”行为。

将买卖合同履行行为误认为专利法意义的“制造”行为,混淆了专利法中对专利产品的制造、销售、使用乃至再造行为,使原本界限清晰、权责明确的法律关系变得混乱,法律事实变得模糊,调整对象及法律责任错配。从短期来看,其不当扩张了专利权人的权利空间,损害了社会公众利益;从长远来看,因专利权的范围和空间模糊,侵权行为认定标准不明确,最终也不利于专利权人权益的充分保护。

有一点需要澄清的是,这里讨论的买卖合同履行过程中涉及的组装/安装、调试、保养、维护等行为,不同于学界和司法界讨论的“组装”、“修理”、“再造”[17],[18]。前者针对的客体是涉嫌侵权产品,涉及的问题是针对该涉嫌侵权产品的上述行为是否构成侵权。后者针对的客体是专利产品,涉及的问题是对该专利产品进行“组装”、“修理”、“再造”,进而重现专利产品的行为是否会因专利权用尽规则而不被认定为构成侵权。二者的法律关系不同,对专利产品进行“组装”、“修理”、“再造”是否应被认定为专利法意义的“制造”行为姑且不论,将买卖合同履行过程中涉及的组装/安装、调试、保养、维护等行为认定为专利法意义的“制造”行为缺乏法理依据,不应被支持。

结语

唯有以适当的法律解释还原专利法中“销售”的应有之意,从繁杂的法律行为中准确界定专利法意义的“销售”行为,尤其是将其与买卖合同履行行为区分开,才能有助于专利侵权行为的认定,从而充分保护专利权人的合法权益,同时保障社会公众利益和合理空间,实现专利法的立法本意和价值目标。

参考文献

1、尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011年版。

2、宋晓明,王闯,李剑:《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的理解与适用,《人民司法•应用》2016年第10期。

3、刘鸿彬与北京京联发数控科技有限公司、天威四川硅业有限责任公司再审案件,最高人民法院(2015)民申字第1070号民事裁定书。

4、江门市亚泰机电科技有限公司与雷炳全二审案件,广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第15号民事判决书。

5、张国英、浙江中南建设集团有限公司侵害发明专利权纠纷再审案件,(2017)最高法民申5060号民事裁定书。

6、北京市高级人民法院:《专利侵权判定指南》理解与适用,2014年版。

[1] 尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011年版,第149页。

[2] 《合同法》第一百三十条:买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。第一百三十三条:标的物的所有权自标的物交付时起转移,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

[3] 专利法(2008)第十一条、六十九条、七十条,专利法实施细则(2010)第八十四条。

[4] 产品买卖合同依法成立的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售。

[5] 宋晓明,王闯,李剑:《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的理解与适用,《人民司法·应用》2016年第10期。

[6] 刘鸿彬与北京京联发数控科技有限公司、天威四川硅业有限责任公司再审案件,最高人民法院(2015)民申字第1070号民事裁定书。

[7] 江门市亚泰机电科技有限公司与雷炳全二审案件,广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第15号民事判决书。

[8] 刘鸿彬与北京京联发数控科技有限公司、天威四川硅业有限责任公司再审案件,最高人民法院(2015)民申字第1070号民事裁定书。

[9] 江门市亚泰机电科技有限公司与雷炳全二审案件,广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第15号民事判决书。

[10] 尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011年版,第150页。

[11] 尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011年版,第147页。

[12] 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2015年第二次修正),第二十四条。

[13] 刘鸿彬与北京京联发数控科技有限公司、天威四川硅业有限责任公司再审案件,最高人民法院(2015)民申字第1070号民事裁定书。

[14] 由于合同订立行为与合同履行行为具有可分割性,二者的行为主体也可能不同,即因订立合同而实施销售行为的出卖人,可能并不是后续的合同履行方。

[15] 刘鸿彬与北京京联发数控科技有限公司、天威四川硅业有限责任公司再审案件,最高人民法院(2015)民申字第1070号民事裁定书。

[16] 张国英、浙江中南建设集团有限公司侵害发明专利权纠纷再审案件,(2017)最高法民申5060号民事裁定书。

[17] 尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011年版,第131-135页。

[18] 北京市高级人民法院:《专利侵权判定指南》理解与适用,2014年版,第382-388页。