“故宫娃娃”:“专利”和“版权”的正确打开方式(续)

作者 | 袁博 同济大学

(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文3419字,阅读约需7分钟)

在笔者的《从“故宫娃娃”事件谈谈动漫、游戏作品的侵权比对》一文(以下简称《版权篇》)登出后,收到了很多读者的反馈、质疑和反驳。所谓“真理越辩越明”,知识产权博大精深,没有谁敢说自己手握真理,但是,思辨的确有助于让我们更加接近真理。因此,笔者不揣浅陋,借本文(《专利篇》)继续探讨前文还没有说透的问题。

问题一:“故宫文创究竟在怕什么”?

昨天,一个IP专业的本科生在向笔者探讨“故宫娃娃”事件时,提出了一个让他困惑不已的问题。首先,他给笔者发来了“故宫淘宝”《关于宫廷宝贝娃娃的知识产权说明》(以下简称《说明》),《说明》关于“娃娃”的知识产权的要点如下:

1、娃娃头部外观为故宫淘宝设计师原创手绘;

2、娃娃的服装、头饰、花盆鞋均为故宫淘宝设计师原创设计;

3、娃娃身体部分为合作工厂提供的其享有知识产权的结构通用身体模型(其“实用新型专利证书”专利号为ZL201420714815.1),权利人授权使用该身体模型。

“那么,问题来了,既然娃娃的头部和身体设计都有合法的权利来源”,他随后用微信给笔者发了一篇文章《故宫娃娃被知识产权“绊了一跤”?》,指出上面一句话让他非常困惑,“明明是拥有知识产权的畅销产品,为什么仅仅因为相似就下架,故宫文创究竟在怕什么?”

我答复道:注意到没有?《说明》里称“娃娃”的头部和服装、头饰、花盆鞋都系故宫淘宝设计师原创,唯独身体部分说的是获得授权使用?还有,在《说明》里提到,“已经售卖出去的娃娃一律退款召回,娃娃身体部分我们将重新开模制作。”这是否说明,故宫淘宝其实自己也意识到娃娃身体设计存在IP问题?

那个同学还是非常疑惑,那有什么问题?不是已经获得别人的专利授权了吗?

我回复道:“娃娃”头部和服装、头饰、花盆鞋显然强调的是版权设计系原创,但是唯独到了身体却变成了专利,难道身体的设计是否可能涉嫌侵犯他人的版权不用考虑吗?

那个同学还是很困惑:可是身体明明获得专利授权了啊!

我回复:你打开《专利法》任何一个版本的教科书,看看“专利”保护的究竟是什么。

问题二:“专利”保护的究竟是什么?

从《说明》中我们可以看到,“娃娃”身体部分的专利是一项实用新型专利,那么,什么是“实用新型”专利呢?《专利法》第二条规定,“发明”,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;“实用新型”,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案;“外观设计”,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

这一条其实已经被无数的IP人反复查阅过,但是有一点却未必被大家注意过,那就是:三种专利类型中发明和实用新型都偏重从技术或者是实用角度保护技术方案,唯独只有外观设计才涉及保护具有“美感”的工业设计。换言之,如果一项专利是以实用新型的形式进行申请并获得授权,则其专利权,主要保护的是功能性的技术方案,至于产品的具体外形设计,除非是实现该方案的必要组成部分(并写入权利要求书的技术特征或者说明书的实施例中),否则并不在相关技术方案的保护范围之内。

这是什么意思呢?笔者举个简单的例子。例如,假设爱迪生现在仍然在世,他将电灯泡申请发明或者实用新型并获得专利授权,这只代表他可以生产一般形状的灯泡,但是,一旦他将灯泡的形状设计成机器猫头部的形状(但并非实现灯泡功能所必需的设计),那么机器猫形象的设计者,是可以以著作权侵权为由起诉爱迪生的,爱迪生并不能凭借自己的发明或者实用新型专利证书来豁免著作权侵权责任。

问题三:“娃娃”都长的差不多吗?

《版权篇》刊发后,笔者被业内朋友问到的最多的一个问题就是,“只要是娃娃不是都长的差不多吗?”笔者一时之间也想不到合适的回复,但是却想起一件趣事,有次在地铁站,看到一对法国青年男女,笔者老妈说,“你不是经常自夸英语厉害嘛,去搭个话。”我回复“那是法国人,我只会英语和一点日语,不会法语。”老妈瞪大了眼睛,“你怎么知道那是法国人,外国人不是都长一个样吗?”笔者笑而不语。

事实上,笔者老妈认为“外国人都长一个样”代表了很多普通人的看法,但是,如果对国外文化和人种差异稍有了解,其实还是能注意到英国人、德国人、意大利人、法国人等等,仍然存在程度不同的差异,有些甚至非常明显。同样,在玩具设计领域之外的一般人,也会对玩偶设计完全无感,感觉“娃娃都长的差不多”,因此市面上的娃娃身体应该都是“一个模子刻出来的”。事情真的是那样吗?

笔者咨询了一个搞产品设计建模的朋友,他回答“很多人把问题想得太简单了,一个成功的人偶外形设计,有的要修改十几次甚至几十次,有的上市后还要根据买家反馈反复修改最终定型。”笔者恍然大悟。

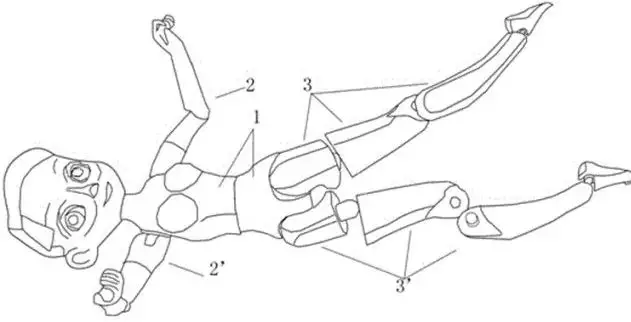

在网上,笔者查阅到了与“娃娃”身体有关的专利信息,附图如下图所示。发现问题了吗?

第一,这个专利的信息是“本实用新型的玩具娃娃的可活动躯体结构采用在手臂根部设置一肩胛部,仿真人体的手部关节活动,以及在大腿根部通过一腿部连接件将两个大腿可转动连接在身体下,具有关节仿真效果好,安装制作简单的优点。”不难看出,专利技术方案强调的是身体各部分的连接和功能,并不涉及身体各部分美感设计方面的具体形状,而问题恰恰出在形状的“美感”上。换言之,故宫娃娃身体获得专利授权,只是说身体各部位的连接关系和功能是有合法来源的,但是,这并不代表各部分的具体形状(美感部分)就必然没有问题。从IP原理来说,同一个载体上可以同时存在两项以上的知识产权(例如有的商标图案既构成商标本身又是作品),因此娃娃身体获得专利授权不代表版权设计也有合法来源。如前文提到的虚拟例子,爱迪生对灯泡享有专利不代表其对灯泡外形也必然享有权利合法来源。换言之,知识产权包括版权、商标权、专利权等多种权利,“专利权”只是其中一种,并不能包容一切,更不等同于“知识产权”(说到这里,笔者不禁想起前段时间的一则新闻“我名字不能乱用 已申请专利”,此处不作评议)。

第二,从附图也可以看出,“娃娃”身体各部位的美感(例如腿部),比起成品娃娃在“美感”上有明显的差异(至少笔者这么认为),这也从另一个侧面说明,成品的娃娃身体部分的形状,并非什么“通用结构”或是凭空产生的。至少从附图上,我们可以看出,不是每种娃娃的身体设计都能达到令人满意的水平(至少笔者这么认为,这也解释了有朋友发出的疑问“为何专利图中的娃娃身体部位形状和成品娃娃看起来不太像”)。

问题四:“无头娃娃”身体可以构成作品吗?

尽管作出了上述说明,很多朋友仍然半信半疑,因为笔者前面所有的一切都建立在一个前提上:那就是事件中涉及的国外无头娃娃的身体构成作品。但是,这可能吗?

完全可能。具体而言,无头娃娃身体完全可能构成立体“美术作品”。

“一个无头娃娃,能有什么美感?”一个朋友质问道。这其实代表了一种典型的版权认知误区——判断作品构成应当符合一般人的认知标准。事实上,人体设计并非要完整才有美感,否则,我们也无法解释为何“手模”、“腿模”(以身体某个部位为广告形象)可以存在了。

事实上,在版权法中,无论是作品的独创性判断,还是所谓的“美感”或者“艺术性”的判断,并不是以公众认知为根据的。例如,据报道,美国抽象艺术大师汤伯利的作品《黑板》创下7053万美元(约合4.5亿人民币)之天价,同时也打破了作者个人拍卖的最高记录。然而,这幅价值连城的作品在形式上却令人无比震惊,画面表现为在黑板上连续的6行圈圈,就像小朋友的涂鸦一样,有网友因此惊呼这幅天价涂鸦“简直是抢钱”。

上述例子充分说明了一件事:对于作品尤其是美术作品而言,由一般公众来判断其艺术性或者创造性的高低,其实是一件充满了风险的事情。这也从另一个侧面说明,对许多艺术类作品的涉及“美感”或者“艺术性”的判断,应当足够谨慎,必要时要听取专业意见,而并不是以公众普遍认知为根据。在这一点上,版权法的作品构成标准和商标法上的混淆标准存在根本性的差异。

值得补充的是,一个形象或者设计是否构成作品,如笔者之前在《版权篇》中所指出的那样,“构成作品并不像很多人想的那么复杂,仅仅只要有点个性化因素即可,因此很多简单的商业LOGO在一些案件中也被认可为作品”。例如,下面这个商标,其实同时还被认定过作品,是不是有种“天啦噜”的感觉?这都可以构成,何况“娃娃”的个性化身体呢。

(本文仅代表作者个人观点)

(一个在作品认定史上具有里程碑意义的商标LOGO,是对德国“小铜币理论”的完美诠释)