康信视点|司法实证视角下的“贴牌加工”

作者|林威 任晓东 北京康瑞律师事务所

(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文4091字,阅读约需8分钟)

第一章 前 言

贴牌加工,在我国又称定牌加工或定牌生产,英文为“Original Equipment Manufacturer”,简称OEM,可以翻译为“原始设备制造商”。[1]具体而言,是指加工方根据约定,为定作方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定作方,定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。[2]然而,对于专供出口的“贴牌加工”行为,还有诸多法律争议,这些争议问题往往集中在商标侵权之上。因此,本文仅就专供出口的“贴牌加工”进行分析,下文所述的“贴牌加工”,仅指专供出口的“贴牌加工”。

为了了解法院在被认定为“贴牌加工”的商标侵权案例的做法,笔者在“无讼案例”数据库上,以“贴牌加工”、“出口”、“商标侵权”为关键词,进行检索(检索日期:2018年4月5日),再通过一一甄别之后,得到42份案例。

第二章 宏观分析

1.1地域分布

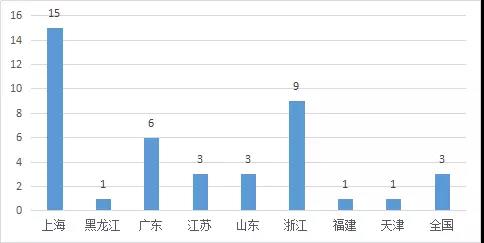

出于研究的需要,笔者统计了42份案例中裁判法院所在的省份,其中“全国”表示最高人民法院所在的地域,具体如图1-1所示:

(图1-1 案件地域分布)

从上图1-1可以看出,此类案件主要发生在东部沿海的地区,特别是集中在上海、浙江、广东、江苏、山东,这可以在一定程度上反应我国加工制造业的分布。

1.2案件结果分析

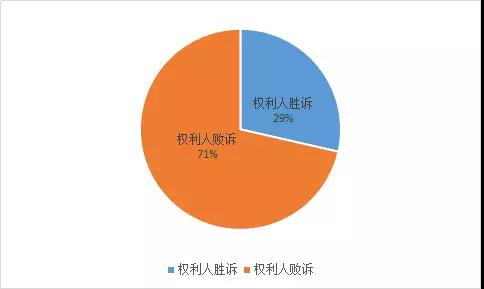

为了初步了解整体上法院对于“贴牌加工”商标侵权案件的态度,笔者统计了前述案件结果的基本情况,由于部分案例,是确认不侵权之诉,因此,本文中采用“权利人”、“侵权人”的称谓。案件整体结果情况如下图1-2所示:

(图1-2 案件整体结果比例分布)

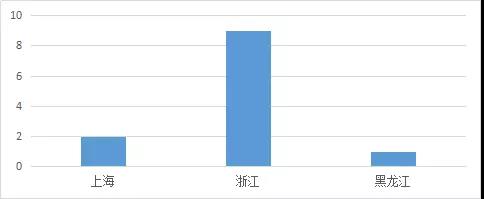

从图1-2可以看出,约70%的案例都被法院判决“权利人”败诉,即不认可“贴牌加工”构成侵犯商标权,只有不到30%的案例被法院认定构成侵犯商标权。笔者对这小部分案例进行了分析,首先是统计了这部分案例的裁判法院所在地域,具体如图1-3所示:

(图1-3 权利人胜诉案件地域分布)

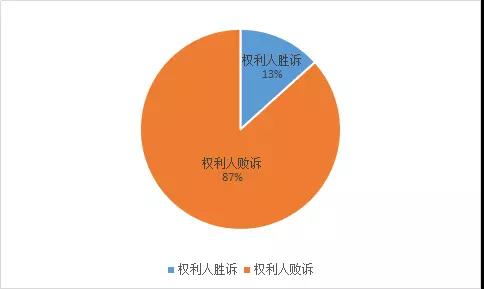

从上图1-3可以看出,主要是浙江地区的法院判决权利人胜诉,并且由于全部案例中,浙江的案件也就是此9件,因此,浙江地区的法院基本上认为“贴牌加工”构成商标侵权。虽然黑龙江地区的案例在全部案例中也只有一件,但是此案例是其高级法院的案例,可以至少说明黑龙江法院的态度也是倾向于“贴牌加工”构成商标侵权。由于上海地区的案例在全部案例中比较多,因此还需要对上海地区的案件进行整体上的结果分析,为此,笔者统计了全部上海案件的结果,具体如图1-4所示:

(图1-4 上海地区案件结果分析)

从上图1-4可以看出,上海地区的法院判决权利人胜诉的比例非常低,绝大部分案例中还是认为“贴牌加工”不构成商标侵权。

由此可见,尽管整体上中国法院比较倾向于“贴牌加工”不构成商标侵权,但是各地区法院对“贴牌加工”是否构成商标侵权的态度并不一致,特别是浙江法院基本认为“贴牌加工”构成商标侵权,黑龙江地区的法院也存在这种倾向,上海地区的法院认为在特定的情况下“贴牌加工”会构成商标侵权。

1.3 年份分析

笔者对案件的裁判年份也进行了统计研究,以明确法院在此问题上的态度变化,具体如图1-5所示:

(图1-5 权利人胜诉案件数量年份变化)

(系列1表示全部案件数量变化情况;系列2表示权利人胜诉案件数量变化情况)

从上图1-5可以看出,整个案件数量大体呈现先增后减趋势,但是考虑到裁判文书上网的延迟效应(比如东风案再审判决书做出日期为2017年12月,但是上网日期为2018年4月),2017年的数据至少会和2016年持平。权利人胜诉的案件在整个案件中,所占的比例基本保持不变。2014年和2015年最高法院的两份认定“贴牌加工”属于非商标性使用的案例,并没有统一司法裁判的标准。

第二章 法院论点实证分析

2.1 权利人胜诉的案例分析

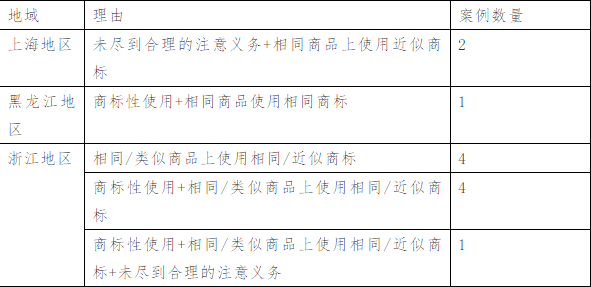

为了深入了解审判机关在“贴牌加工”商标侵权案例中的态度,笔者首先统计了所有权利人胜诉案例中的法院理由,具体如表2-1所示:

(表2-1 权利人胜诉案例分析)

从表2-1可以看出,基本上案例中,法院的论证主要有三点:

1.构成商标性使用

上述案例中,尽管部分法院未进行商标性使用的论证,但是商标性使用是构成侵权的前提条件,所以部分法院只是由于“侵权方”未进行非商标性使用抗辩,并且认为构成商标性使用比较明确,故未对此进行讨论。

2.满足商标侵权行为的要件

上述案例中,所有案例基本上都满足了商标侵权的构成要件,即相同/类似商品上使用相同/近似商标。2013年商标法第五十七条第一、二款对侵犯注册商标专用权的规定如下:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。由此可见,在2013年商标法中,将商标侵权分为两种情况,第一种是“商品相同+商标相同”,第二种是“商标相同或类似+商品相同或类似+混淆的可能性”。尽管立法上将混淆的可能性成为一个认定商标侵权单独的因素,然而,于现行有效的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中将“混淆的可能性”作为认定商品类似和商标近似的重要依据。[3]因此,法院实际上仍然是按照旧法的路径即“相同/类似商品上使用相同/近似商标”认定商标侵权。

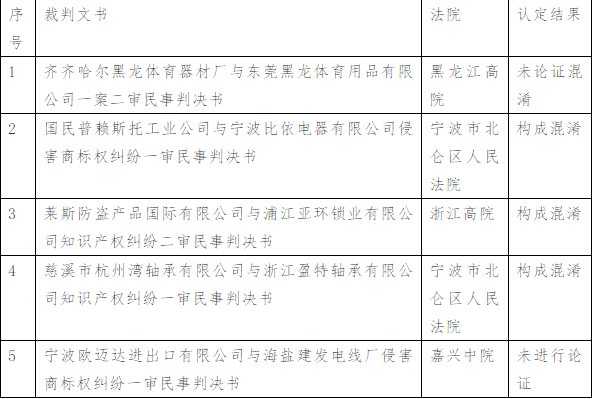

由于混淆的认定,对于商标侵权的影响比较大,因此,需要考虑其认定情况。涉及到相同商品上使用相同商标(双同)的案例如下所示:

(表2-2 双同案例中对混淆的可能性的认定)

从整体上来看,大部分法院(浙江地区)对于这种“相同商品上使用相同商标”的案例进行了混淆的可能性的论证,其论证理由主要是:《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款并未对“相关公众”作地域限制。[4]但是,由于这种“双同”情况下,立法并未明确要求“混淆的可能性”要素,所以有40%的相同案情和结论的案例对“混淆的可能性”的未进行认定,或者说其是比较模糊的态度,特别是同属于浙江地区的嘉兴法院的态度,便和浙江地区的其他法院的态度不一致。

对于其他的案例,法院都论述了存在混淆的可能性,其基本上都是出于其对相关公众不受地域限制的理解,特别是有的法院考虑到双方的出口国一致。[5]

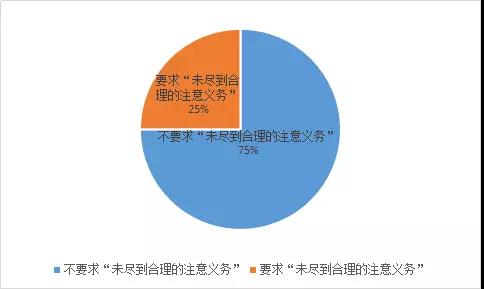

3.部分法院要求“未尽到合理的注意义务”

在满足商标性使用和商标侵权行为构成要件之后,一般而言都会构成商标侵权,而不需要其他条件,然而在那些认定“贴牌加工”构成侵犯商标权的案例中,却有一部分法院还要求侵权人“未尽到合理的注意义务”,具体如表2-1和下图2-1所示:

(图2-1 “未尽到合理的注意义务”要求分析)

可以看出,在认定“贴牌加工”构成侵犯商标权的案例中,要求“未尽到合理的注意义务”的案例占比仅为1/4。3/4的案例不需要满足此要求,就能构成侵权。其中要求“未尽到合理的注意义务”的案例主要分布在上海和浙江,其中上海2件,浙江1件。

法院地域主要在上海,只有一小部分案例分布在浙江。可以看出上海地区的法院在认定“贴牌加工”构成商标侵权时,需要满足侵权人未尽到合理的注意义务的要求,而浙江的案例主要是浙江高院在2016年浙江容大商贸有限公司、于逊刚侵害商标权纠纷再审民事判决书作出的要求,这和浙江地区在之前的态度有所不同。[6]说明浙江地区自2014年和2015年最高法院的两份认定“贴牌加工”属于非商标性使用的案例后,开始从严把握“贴牌加工”案件的侵权认定。

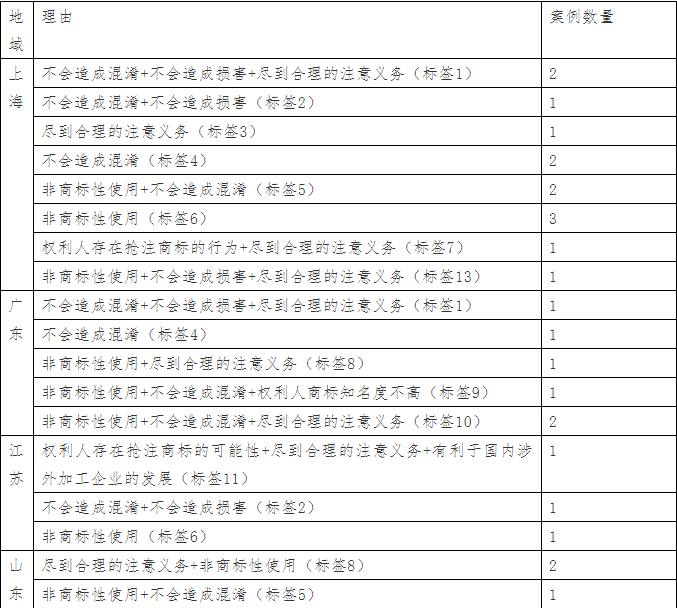

2.2 权利人败诉的案件分析

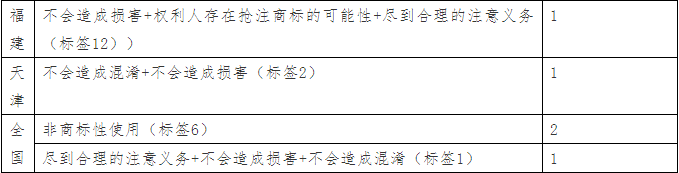

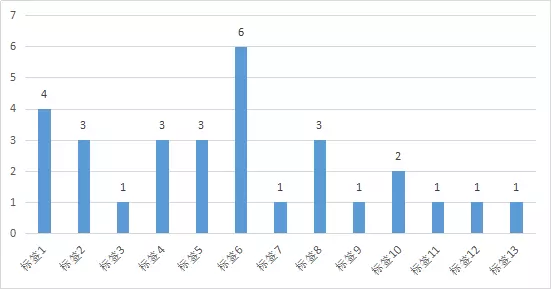

为了深入了解审判机关在“贴牌加工”商标侵权案例中的态度,笔者又统计了权利人败诉的案例。笔者其中对所有权利人败诉案例中的法院理由进行了相关分析,具体如表2-3所示:

(表2-3 权利人败诉理由分析)

(图2-3 权利人败诉理由分析)

从表2-3和图2-3可知,虽然大部分法院对贴牌加工的案件的态度一致,但是论证理由或者说考虑因素却有相当大的差异。其中采用标签6:非商标性使用作为理由驳回的案例最多,有6例,相比于其他理由的标签而言,数据差距比较悬殊,这些案例都发生在最高法院在2014年的再审裁判之后,可见最高法的态度,对司法实践起了一定的指导作用。其次是采用标签1:尽到合理的注意义务+不会造成损害+不会造成混淆,但是相对于其他的理由组合方式而言,并不占有绝对的优势。

对于案例中涉及到的各种理由,笔者又进行了分解分析。

涉及到非商标性使用的标签主要有:标签5、标签6、标签13、标签8、标签9、标签10,共有16例,占全体败诉案例的53.3%,单独以非商标性使用为理由的案例,有6例,占全体败诉案例的20%,由此可见,非商标性使用是认定贴牌加工不构成侵权的非常重要的理由。

涉及不会造成混淆的标签主要有:标签1、标签2、标签4、标签5、标签9、标签10,共16例,占全部败诉案件的53.3%,单独以不会造成混淆判决败诉的(标签4),只有3例,占全部败诉案件的10%,占比较小。

涉及不会造成损害的标签主要有:标签1、标签2、标签12、标签13,共8例,占全体败诉案件的26.7%,无单独以不会造成损害判决败诉的案例。

涉及尽到合理的注意义务的标签有:标签1、标签3、标签7、标签8、标签10、标签11、标签12、标签13,共14例,占全体败诉案件的46.7%,单独以尽到合理的注意义务判决败诉的案例,只有1例,占比3.3%。

在一部分案例中,法院还考虑到权利人的商标情况,主要有:标签7、标签9、标签11、标签12,共4例,占全体案例的13.3%,主要包括权利人抢注商标的情况、权利人商标的知名度。

部分江苏地区的法院还在案例中考虑了行业影响方面的因素。

分别从各个地区来看,案件数量多的地区(上海、江苏、广东)法院往往标准也比较多,标准比较少(天津、福建、山东)的法院恰恰是案件少的法院,可见即使各个地区内,也没有统一的标准。

第三章 结 论

从目前的司法实践来看,整个“贴牌加工”侵权认定标准混乱的状况仍然会持续。对于司法实践而言,此次最高法院在东风案再审判决书中,指出“虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能,但归根到底,相关公众需求的并非商品标识本身,而是其指示或承载的商品及其良好品质”,间接地转变了先前“非商标性使用”的态度,并且强调了“合理的注意义务”。尽管目前的案例统计来看,非商标性使用仍然是最重要的认定理由,但是此次最高法院态度的转变,对司法实践很有可能产生影响。

最后,希望通过本文对司法实证的梳理研究,能够为大家在司法实践领域提供一些帮助。

注释:

[1]石圣科. 贴牌加工中的商标侵权认定[J]. 前沿, 2010(10):82-86.

[2]浙江省高级人民法院课题组. 贴牌生产中商标侵权问题研究[J]. 法律适用, 2008(4):65-70.

[3]参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条和第十一条.

[4]参见(2012)甬仑知初字第18号判决书、(2012)浙知终字第285号判决书、(2013)甬仑知初字第68号判决书.

[5]参见(2013)沪一中民五(知)终字第29号判决书、 (2016)浙民再121号判决书.

[6](2016)浙民再121号判决书.

来 源:康信知识产权

联系电话:010-56571588

邮 箱:cn@kangxin.com

网 址:www.kangxin.com