如何规制专利非实施实体

管抑或不管?要如何管? — 挣扎与实践

维权乃天经地义,不可轻言遏抑,否则势将严重减损整个行政与司法保护体系的公信力并导致市场的恐慌。然而在过去的20于年,所谓专利“非实施实体”(non-practicing entities,简称NPEs)[1]的发展已经对美国乃至全球的科技研发与相关产业发展造成了程度不一的“震撼”与负担,连带对科技研发的成本与创新的积极性都造成了相当负面的影响。[2]在这样的背景下,美国各界呼吁要对NPEs予以严格规制的呼声一度甚嚣尘上,国会两院甚至以罕见的速度分别提出了内容相近的立法草案并通过层层的审查。不过就在即将获得通过立法之际却急踩了煞车,整个法案自此便胎死腹中。[3]

当时之所以会有如此突然的发展,主要是本来认为应该从这个立法获益的许多企业厂家认识到背后的情况其实相当复杂,难以简单的去一刀切。如果要特别立法规制就犹如一把双面刃,成效如何还不敢论断,但却非常有可能会造成更大的问题。于是它们在最后一刻组成了联线并呼吁国会议员千万不能“冒进”。[4]因为它们认识到,这样的立法最多只不过是对一些表面的症状下药,并不能根治NPEs的现象,但是所可能造成的各种伤害(副作用)却是长期而且难以弥补的,会让专利维权失去了最基本的支撑。换句话说,简单粗暴的去全面压制NPEs只会破坏了专利保护体系所需要的微妙平衡,却难以建立新的平衡来弥补。

关键问题与改革举措

在NPEs背后所呈现的真正核心问题,是否其实是关系著不同的商业模式和市场的竞争:究竟在以技术许可为导向(technology licensing-oriented,著重专利本身的变现(或金钱化monetization),几乎所有已知的NPEs都是属于这类,但也有不少的传统运营改采同样的模式)与技术整合为导向(technology integration-oriented,强调以产品、技术与品牌三位一体的结合与市场扩散)的两种运营模式之间,是否真的能够一刀完整切割然后再给予不同的对待?如果这根本做不到的话,是否只需要适当的调和两者之间的冲突就可以了而不是大张旗鼓的去修改法律,结果却反而很可能会对自己造成不便甚至先伤害到自己(例如要求公开整个专利权背后的转让、许可和其他交易链条、对损害赔偿金额设限等等)?代表后者思维的企业目前显然获得了优势,认为在政策上应该改采追本溯源的做法,重新从专利的审查标准(尤其是涉及到商业方法的计算机软件发明专利)、专利有效性行政诉讼的预算资源、便利性以及专利审查质量的管控入手,而不是急于制定新的法规,却可能在旧有的问题都还未解决之前,却又制造出许多新的问题。

但这并不表示关于专利制度的改革就此停摆。例如,美国国会在2011年分别通过了两项立法,一是针对专利诉讼案件展开了一个联邦地区法官培训与分案试点项目,为期10年。[5]另一是通过《美国发明法》(Leahy–Smith America Invents Act,简称AIA),完成了自1952年制订《专利法》以来最大规模的修改。[6]虽然其中的种种举措未必都是针对NPEs而设,但是立法者显然已经注意到并且试图调研和处理NPEs所造成的问题。[7]例如AIA新创的行政复议程序,尤其是专利授权(或领证)后关于其效力(或有效性)的事后审查(post-grant review,简称PGR),主要是“多方复审”(Inter Partes Review,简称IPR)和“商业方法过渡期复审”(Covered Business Methods Review,简称CBM)等两种确权程序,已然对NPEs的运营造成了相当程度的影响,打乱了它们既有的运营模式。[8]又如AIA强制规定,除非是“起源于同一个或同一系列的交易行为或导因”(arising out of the same or series of transactions or occurrences),而且具有共同的事实,联邦地区法院不得把涉及不同被指控方的个别专利侵权诉讼并案审理。[9]这直接、间接导致NPEs如果打算基于同一个专利向多个不同的对象起诉索赔,其诉讼成本将大幅增加,所需的时间也会拖延。这与NPEs原本想速战速决的宗旨显然背道而驰。

争点类型

裁判要旨

产生影响

依据

可专利性

(patentability, § 101)

《机器或转型法则》(machine-or-transformation test),亦即必须与特定的机器有所关连或将特定的事物转化为不同的状态,虽为有用的工具,但并非决定软件可专利性的唯一基准。

法院开始限缩对于 申请“商业方法”专利的可专利性认定。美国专利商标局随即修改了相关的审查基准。

Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)(联邦最高法院判决)

可专利性

原告(被上诉人)关于治疗自体免疫疾病的硫嘌呤甲基转移酶药物专利权利要求只是对于药物剂量施打与所形成的特定代谢物集中含量的对应关系予以陈述,属于对自然法则的重述,不具可专利性。即使增加了三道步骤,也尚未转型为可受专利保护的发明。

首次建立了“两阶段分析法”,首先识别属于自然定律、物理现象和抽象想法或概念的部分,其次再看这些部分只要没有限制他人的使用,依然有机会获得专利。

本案导致许多生物技术(试剂)难以获得专利。

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012)(联邦最高法院判决)

可专利性

进一步明确Mayo案的两段分析法:

(1)系争的专利权利要求是否包含或指向一个抽象想法(abstract idea)或一般原则?(2)如果为肯定,权利要求的个别元素或整体组合是否增加了任何的“发明概念”(inventive concept)从而得以转型为具有专利性?

仅仅在电脑上对于一个抽象概念提供执行的指令、对于电脑计算予以重述、对于一个抽象概念增加“适用于”等字句、或是限制某个抽象想法限于特定的技术领域等皆不具可专利性。

“两步测试法”大幅限缩了计算机软件“商业方法”(business methods)发明专利,产生了斧底抽薪的效果,也导致许多NPEs的专利在IPR等确权程序被无效。

权利要求必须针对特定的问题给出特定的技术处理方案。

3D打印技术将会受到一定冲击。

Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)(联邦最高法院判决)[10]

管辖权(地)(venue)

专利侵权诉讼的管辖应以被告的居住地作为基础。在被告为国内法人(公司)的情形,则以位于被告公司设立注册地(州)的联邦地区法院为管辖法院。

回归“以原就被”法则,让专利权人无法“拣选法院”,集中到特定法院(如德州东区的联邦地区法院)起诉。

此一判决不适用于外国法人。

TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 581 U.S. __ (2017) (联邦最高法院判决)

电子发现程序/证据开示

(electronic discovery)

由联邦巡回上诉法院联邦巡回院提供对于如何处理电子发现程序(证据开示)与相关电子文档记录的法院令(模范参考版本供各地区法院采用)

目前已有多个联邦地区法院采用(有的略做修改),已相当程度减低相关的成本、人力与时间耗费。

An e-Discovery Model Order (2011)(联邦巡回上诉法院模范参考令)

确权复审程序与解释标准

(post-grant review & standards)

(1)《专利法》第314条第(d)款(即AIA第6条第(a)款)禁止对专利商标局局长是否要启动多方复审程序的裁定提出上诉的规定适用于所有的上诉,包括中间上诉(interlocutory appeals)。[11]

(2)多方复审程序可使用“最广义合理解释”原则(Broadest Reasonable Interpretation, BRI)来建构和界定权利要求范围。

防制专利权人(尤其是NPEs)试图藉由上诉来摆脱专利确权的行政复议程序(法院往往会因多方复审等程序的提出暂时中止正在进行的侵权诉讼)。

让专利有效性的问题尽量在前端处理,抒解法院案件积压。

Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U.S. __ (2016) (联邦最高法院判决)

故意侵权/加重赔偿责任

(willful infringement/ enhanced damages)

(1)审视是否构成故意侵权必须依循司法实践的历史进程,认知加重赔偿是一种惩罚,“保留给典型由故意不当行为所引发的极度恶劣案件”。

(2)完全废弃了此前由联邦巡回上诉法院在In re Seagate案所订出的“三叉分析法”。上诉法院唯一需要检视的只是地区法院法官的裁判有无“滥用裁量权”(abuse of discretion)。

(3)相关举证只需达到一般盖然性位阶的相对优势证据(preponderance of evidence)。

(4)仅仅知悉有专利权的存在本身还不足以构成故意侵权。[12]

相当程度放宽了权利人主张故意侵权的举证责任。

把主要的裁量权限赋予地区法院法官,并极大程度限制了上诉法院复审或推翻地区法官裁判的范围。

是否构成故意侵权必须由陪审团依据案件事实来认定,前提是被告必须知悉专利的存在(但此一知悉本身尚不足以构成故意),之后地区法院法官再依职权评估加重赔偿的适当额度,标准是“极度恶劣的不当行为”。[13]

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 579 U.S. __, 136 S. Ct. 1923 (2016)[14](联邦最高法院判决)

损害赔偿/

合理许可费

(damages/

reasonable royalty)

合理许可费不应基于整个产品,而应根据“实施专利的最小可销售单位”(smallest salable patent-practicing unit, SSPPU或SSPU)来计算。一旦“最小可销售单位”确立,损害赔偿额还需进一步反应出其中被专利权所涵盖的比例。

只有当权利人能举证显示其专利权所涵盖的技术特征或功能正是促成了消费者的需求基础时,法院才会非常例外的适用“整体市场价值法则”(entire market value rule, EMVR),即依据整个产品的所有市场价值来计算合理许可费。

确立专利侵权损害赔偿必须基于“比例原则”,原告(权利人)的举证必须具体呈现其专利特征与被告整体侵权物销售所得之间的对应关系。

如果销售数值反应了实施专利的最小可销售单位价值,该数值便有可能被采纳成为计算赔偿额的基础;如果销售数值较实施专利的最小可销售单位价值为高,即很有可能会遭到法院排除做为证据,除非(1)权利人能举证满足“整体市场价值”法则的要求,或(2)其销售数值对于案件中的一些事实突出部分具有相应的证据力,而且在经过权衡后,其会造成的不当偏颇或不公误导风险不至于超过其证据价值。

虽然NPEs往往并不从事产品的制作或行销,所以不会直接请求损害赔偿,但是法院对于“比例原则”的系列判决已经对相关的和解协商数额产生了一定影响。

LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012); Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon, Inc., 672 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2012)(en banc)(联邦巡回上诉法院判决)

律师费

《专利法》第285条对于联邦地区法院法官依裁量权判由败诉方承担胜诉方的律师费只有一个限制:只能在“例外的情形下”(exceptional cases)行使。法院应依个别案件的整体情况来分别裁量,审视特定案件当事人在诉讼实体问题上的强度或是诉讼是否有不合理的行径,足以让该案件特别突出,从而构成“例外情形”。

突破了传统上由双方当事人各自承担律师费的基本原则,推翻了巡回上诉法院之前对此一请求所设定的限制(认为太过硬性刻板),相当幅度的放宽了胜诉当事人向败诉方请求一并支付律师费的途径(不再仅限于故意侵权、具有恶意等不当行为)。

固然诉讼双方都面临更高的潜在赔偿风险,对于以权利要求含混不明或范围过大的专利从事兴讼的NPEs而言,将承担更大的责任风险。

Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. ___ (2014); Highmark v. Allcare Health Management System, Inc., 572 U.S. __ (2014) (联邦最高法院判决)

保全程序/

永久禁令

(injunction)

即使原告(权利人)获得专利侵权胜诉并不当然可以获得永久禁令。法院仍应依据传统的四项因素测试法来审酌。原告必须举证:(1)受到了难以弥补的损害;(2)依法所给予的损害赔偿并不适当;(3)平衡双方所承受的困苦,依衡平法则应给予保全;以及(4)给予永久禁令不致对公共利益造成危害。

让诉讼时间显著延长,并对NPEs想藉侵权胜诉即可迫使被指控方为了不影响产品供货或服务断线,必须尽快和解并接受高额赔偿的策略造成极大冲击。

许多原本会在法院起诉的案件转而向联邦国际贸易委员会依《关税法》第337条起诉。

eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)(联邦最高法院判决)

此外,在当事人适格或诉讼资格(standing)的认定上,联邦最高法院从1891年的一项判决开始立场便十分明确。[15]首先,纵使双方都未对诉讼资格提出任何质疑,法院仍须主动予以审视,以确认具有适当的管辖。其次,主要的考量关键是被许可人是否已取得了足以排除他人对于专利发明从事未经许可的制造、使用或销售。因此除非被许可人持有全部的实体权利(possess all substantial rights)或排他权,原则上必须有专利权人的共同参与才可起诉或提出反诉。[16]联邦巡回上诉法院联邦巡回院已一再明文宣示,只要不是真正的专利权人,尤其是仅获得从事诉讼的被许可人,就根本不具备诉讼资格,甚至还有冒着被宣判为构成“专利欺诈”的高度风险,遭致非常严重的后果。[17]就曾经有极为知名的日本厂商想透过这种方式在美国诉讼。结果不但必须面对严重的惩罚,还导致本来所要使用的专利还被宣判为无法执行,形同完全作废。[18]

实证调研与统计分析

(资料来源: 普华永道、美国专利商标局与联邦司法体系官方统计[19])

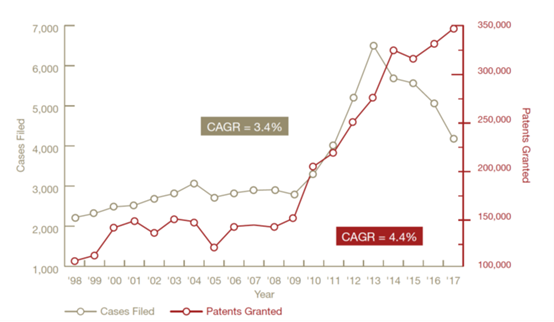

(资料来源: 普华永道、美国专利商标局与联邦司法体系官方统计[19])调研显示,这些发展与改革的确对NPEs的运营产生了一定的遏制作用。例如,截至2018年年底,凡是被告(被指控侵权方)对原告(专利权人,其中绝大部分是NPEs)的专利有效性提出所谓的“Alice抗辩”(可专利性问题),把所有的地区法院加总起来有64%的专利会被判无效。[20]初步的调研也显示,即使专利被认为有效,在实体的侵权认定方面,NPEs的总体表现远不如运营企业(operating companies);相对于其他的技术领域而言,固然软件商业方法的侵权胜诉率原本就不高,尤其意想不到的是,当NPEs想以软件商业方法以外的专利来主张时反而获得了最低的胜诉率(5.3%)。[21]总体而言,虽然美国的发明专利申请数量持续成长,但是侵权诉讼的起诉在2013年达到历史性的高点后已然快速下滑。在胜诉率的比较上,NPEs显然较运营企业为低,只透过法官审理获得胜诉的概率也较陪审团为低。不过原告的整体诉讼胜率还是在逐年攀升。[22]

实证调研进一步表明,NPEs绝非单一的(monolithic)型态或运营模式。根据美国联邦贸易委员会(U.S. Federal Trade Commission,简称FTC)在2016年所出台,对28个最知名的NPEs和由其分拆或衍生出的数千个外围组织所做的官方调研,NPEs(或PAEs)依其商业运营模式或操作性质可以明显的区分为“积累型PAE”(Portfolio PAE)与“诉讼型PAE”(Litigation PAE)等两类。“积累型PAE”是由投资人提供资金来积累高量的专利,继而向不同的对象发出威胁、警告或要求信函以迫使对方进行协商并支付许可费,这部分约占调研对象的80%并获得了约32亿美元的许可收益。“诉讼型PAE”则是依赖不超过由10个专利组成的组合来从事诉讼以获取对其专利的许可和收益,约占整个调研许可量的91%,一般而言能够从每个被许可方获取不到30万美元的许可费收益,并且还要与专利的让与人(卖方或授权方)分红。总体而言,这类PAEs约占调研对象的20%并获得总数约8亿美元的许可收益。此外,“诉讼型PAE”通常没有正式的雇员,而且通过不同的层级安排设置了数百个关联性的操作实体(外围组织或机构)。从所持有的专利期限而言,平均较“积累式PAE”要多上3年。[23]

如果从垂直视角来检视NPEs的操作(目标导向),有学者将其区分为(1)“底层喂食”(bottom-feeders)、(2)“乐透彩券”(lottery tickets)、以及(3)“专利垒筑”(patent aggregators)等三种型态。[24]“底层喂食”型的NPEs通常是运用少许定义或范围不明确的专利向不特定的多个对象展开维权行动并寻求和解赔偿,试图从对他人的正常运营造成干扰或妨害,然后从中牟取经济利润;其单个案件的和解金额通常不至于过高(低于相类案件的平均诉讼与律师费用),从而让被警告的厂家愿意息事宁人,尽早和解,破财消灾。相反的,“乐透彩券”型的NPEs则是手上握有定义、范围都相当明确的专利(通常数量不多,但“含金量”高),并事先投入了相当规模的人力物力和时间等资源从事尽职调查(due diligence),然后只针对特定的目标从事诉讼威胁以期能够得到一次性和较大的经济回收。至于“专利垒筑”型的NPEs即如同FTC调研报告中的“积累型PAE”,是透过海量的专利库存和包裹组合(或捆绑),试图以此来震慑被钉上的维权目标,迫使对方尽快达成赔偿和解。有后续的调研进一步指出,介于“底层喂食”和“乐透彩券”之间可能还存在一种混合模式的NPE,而且其所持有的专利往往相当“扎实”,足以对被钉上的对手造成相当的杀伤。[25]无论如何,这些分类不外是为了让外界能更加明了NPEs的操作,也显示出它们其实是相当的多样,难以定义。这些类型化的分析与调研也应可更为细致地帮助了解其中所产生的各种经济效应并协助未来的政策应当如何来厘定。

反过来说,由于80%甚至更多与NPEs相关的争议根本就不会真正的进入到诉讼阶段,而是以被指控方的和解赔付收场,这意味著上述各种针对诉讼本身所产生的改革举措对绝大部分NPEs的运营而言固然还是会有一定的冲击,却恐怕不至于产生直接或根本性的影响,更遑论想要彻底消除此一现象。

(1) 以遏制“滥诉”作为对应

一个曾经被提出讨论的可能方向是以“滥诉”(vexatious litigation)来对应NPEs的行为或运营模式。然而此一作法恐怕有很大的问题:虽然联邦法规和各州对于“滥诉”均有规定,具体的内涵未必全然一致,但其中的一个共同要件是,被告已被判不构成侵权定案,而且还须进一步举证原告是无故或没有合理的实体基础来兴讼。[26]所以对于能够获得胜诉,尤其去有高胜诉率的专利而言,在先天上就很难去指摘构成“滥诉”。反而是“滥诉”这个指控经常遭到“滥用”或“误用”,形成误解,让人以为只要一有向多方起诉索赔的行为就当然构成了“滥诉”(多次起诉不能轻易与“滥诉”划上等号)。[27]此外,纵使“滥诉”指控获得了法院的支持,但颇为讽刺的是,在得到这个结果之前还需被告再走更多的法律程序,积累更多的人力、物力与时间耗费,不但缓不济急,其最终结果也未必能对原告起到实际的吓阻作用。

(2) 改革对“可专利性”的实质审查

另一个改革的方向是专利商标局依据联邦最高法院近年来对于“可专利性”(美国《专利法》第101条)的系列判决(参见前表)修改《专利审查暨程序指南》(Manual of Patent Examination and Procedure, MPEP)的相关规则。[28]调研显示,美国的NPEs所用来从事威胁或诉讼他人的专利,约89%是与软件(商业方法)相关。[29]因此,只要在问题的前端或源头上严格把关,明确审查的标准并管控好相关专利实质审查的质量,许多后端的问题或“症状”在一定程度上便可望获得解决。

结论

由于美国的整体市场环境已然对想要依循过去模式发展的NPEs愈来愈不利,一些NPEs早已在中国布局(例如高智公司(Intellectual Ventures)[30])或正在“移师”中国市场(例如iPEL),试图透过中国的司法体系来继续以专利(或其他知识产权)维权变现的运营方式。[31]基于地域原则,其所持有并用来诉讼的专利权自然必须是由中国国家知识产权局所授与。颇为讽刺的是,境外NPEs所持有的中国专利权通常是从中国的企业用一揽子承购的方式购得。例如在iPEL到中国起诉华硕电脑的案件,其手上所握有并据以起诉的专利权应该就是全部直接来自中兴通讯与华为等两家公司。[32]

除了境外的NPEs,还有国内的研发机构、专利代理机构、律师事务所甚至个体户等等都已经开始从事类似的业务或跃跃欲试。[33]有的甚至还因此遭到逮捕和刑事起诉。[34]不过目前还不明确政府相关单位是否想广泛的以刑事诉讼作为主要的手段来防制“中国版”NPEs的滋生和扩散。

中、美两国的市场环境与法律规制固然有不尽相同,但是在如何对应和处理NPEs的现象时则或有相当多的共通之处可以相互借鉴参考。毕竟在背后所要面对的是市场管理与人性心里的问题,而且在涉及到知识产权的维权问题时,无论国内的举措如何,都不能违反相关的国际公约和法则。从NPEs本身的发展演化也可以明显看到,既有国内的想要师法国际的,也有国际的试图转型适应中国市场的,更有愈来愈多的中国企业在境内和境外都遭到了NPEs的警告甚至诉讼威胁,于是自己在外另形成立一个专门负责专利运营的管理公司(patent holding company),或是加盟既有的外部行业或专利联盟组织,以其进可攻、退可守。[35]由于未来的趋势是对于侵权的赔偿费用会愈来愈高,这就有相当的可能会让NPEs的活动更加活跃。总的来说,或可以“山雨欲来”形容目前的市场整体形势。

知识产权保护在立法规制上所要强调的是在当事人的权利和社会公益之间求取微妙的动态性平衡。专利制度的宗旨是为了“鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展”。[36]因此在绸缪如何对应与规制已经出现的本土NPEs时,借鉴国外既有的经验,必须认知这是一把双面刃,需要谨小慎微,做好配套,从根源处著手。尤忌使用简单粗暴的方式一刀论断,否则反会对创新和市场造成严重的伤害。

具体而言,当前可至少从三个面向着手:

一、 市场调研:展开对于专利交易市场的不同层次调研,了解当前国内专利运营的运营状况和实际操作方式,包括对于专利如何从事积累组合(包括所谓“垃圾专利”的状况)、诉讼威胁、具体立案起诉、诉讼的结果(获胜率)、诉讼时间、以及损害赔偿额或保全程序的状态(禁令)等。这应可对于未来是否需要修改以及如何修改法规等提供重要的参考依据。

二、 对“垃圾专利”的整理:以对专利维持等费用的调升、减少甚至逐步废除对专利补贴的方式以及其他政策上的疏导措施促使权利人必须主动思考并即时处理各种手上闲置的专利(例如提前放弃)。也就是原则上采取“以价制量”的方式来帮助现行“虚胖”的专利市场逐渐“瘦身”。

三、 诉讼制度与许可协商的改革与配套:根据实证调研的结果来研究如何具体改革完善相关的民事诉讼制度和许可协商的规制。此外,即使在调研还未完成之前,已经有若干环节很明显的需要补强或改善。例如,制订一套完整的证据法则、厘清已经颇为混乱的管辖权行使,尤其是涉及透过网络所达成的侵权行为,必须回归“以原就被”和“地域原则”两个基本的主轴,以防制当事人“拣选法院”(forum shopping),造成对司法资源的耗损与时间上的拖延。另外还需强化与许可相关的法规,让《专利法》、《促进科技成果转化法》、《反不正当竞争法》(尤其关于商业秘密的部分)与《反垄断法》等四套法律与相关的规制体系能够更为有效、紧密的对接契合。

如果不从根源上处理,势将产生“野火烧不尽,春风吹又生”的后果。反之,从规制、政策上来配套,尊重市场机制并且逐渐改变整体的创新环境就犹如治水疏导,绝非一味防堵。可以看到,美国国会快速体验到了不能用一刀切的方式来处理NPEs的现象,于是改弦更张,仅在短短数年之间不但扭转了原本行将失控的专利诉讼场域,更让一些知名的NPEs改变运营型态,重新走回以创新研发导向产品品牌的模式,也就是逐渐回到技术整合,开发专利技术的长期性价值而不再是只透过诉讼来一次性或短期的变现(金钱化)专利。虽然如此,NPEs还会依然存在,不会就此消亡,因为它们自会不断调整自身的运营来适应市场与政策的改变。不能停歇的还是需要持续性的实证调研来追踪分析各种相关市场因素与政策改革究竟对整个科研创新环境形成了如何的影响,然后再论证究竟应该在如何的基础上从事微调,以求在私人维权与社会公益之间保持微妙与适当的平衡。

注释:

[1]在前总统奥巴马(Barack H. Obama)主政时期(2009-2017),总统经济顾问委员会(President’s Council of Economic Advisers)、国家经济委员会(National Economic Council)以及科技政策办公室(Office of Science and Technology)曾经共同以总统行政办公厅的名义出台了一份报告,显示对于此一现象的高度关注并提出可能的处理方案。其中使用了“专利操控实体”(patent assertion entities, PAEs)的称法。参见Executive Office of the President, Patent Assertion and U.S. Innovation (June 2013), 载于https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf。本文交替使用这两个名称,不做细部区别。

[2]参见Lauren Cohen, Umit G. Gurun, and Scott D. Kominers, Patent Trolls: Evidence from Targeted Firms, Harvard Business School Working Paper 15-002 (June 8, 2018 update), at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464303。曾有研究显示,仅在美国,NPEs每年导致企业遭到300亿美元的损失,并估计20年来的总损失达到5,000亿美元。参见James Bessen and Michael J. Meurer, The Direct Costs from NPE Disputes, 99 Cornell L. Rev. 387 (2014)。不过此一系列的研究颇具争议性,并遭到了批判,被认为无论在资料的搜集筛选、定义范围和分析方法上都有问题。参见David L. Schwartz and Jay P. Kesan, Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System, 99 Cornell L. Rev. 425 (2014)。

[3]“Innovation Act”, H.R. 9, 114th Cong. (2015).

[4]一开始是由苹果(Apple)、杜邦(DuPont)、福特汽车(Ford)、通用电力(General Eelectric)、国际商用机器(IBM)、微软(Microsoft)和辉瑞制药(Pfizer)等七大企业于2014年4月3日正式成立了一个名为“美国创新协作”(Partnership for American Innovation, PAI)的游说团体,由前专利商标局局长大卫˙卡伯斯(David Kappos)牵头,要求国会缓进,重新审慎研究草案的内容。之后又有百馀家企业共同联名致函国会呼应这项要求,并对草案中的部分内容表示反对立场。参见Innovation Alliance, Letter to Senate Judiciary Leadership Warning They Will Oppose Legislation If “Appropriate Balance” Is Not Achieved on Key Patent Issues, April 7, 2014, at http://innovationalliance.net/from-the-alliance/innovation-alliance-letter-senate-judiciary-leadership-warning-will-oppose-legislation-appropriate-balance-achieved-key-patent-issues/。

[5]Pub. L. No. 111-349, 124 Stat. 3674 (2011)(Patent Cases Pilot Program).

[6]Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

[7]例如,《美国发明法》第34条明确要求国会审计长(Comptroller General of the U.S.)以及由其负责的联邦考评局(U.S. Government Accountability Office, GAO)对于近20年来的专利诉讼状况以及NPEs对美国经济所造成的正面与负面影响进行完整的实证调研并提出分析报告。这份报告已于2013年8月出台并对后来的立法发展(或不予另立新法)产生了相当大的影响。参见GAO, Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, GAO-13-465 (August 2013), at https://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf。

[8]U.S. Patent Litigation on Decline While PTAB Breaks Record and NPE Settlement Amounts Fall, Intellectual Assets Management (IAM), January 2, 2018, at https://www.iam-media.com/law-policy/us-patent-litigation-decline-while-ptab-breaks-records-and-npe-settlement-amounts.

[9]本条也明文规定,仅基于各个被指控侵权方都提出了对于专利有效性或权利要求的质疑还不足以构成《共同的事实问题》,因此原告(权利人)不能以此为由请求法院并案。此外,凡是涉及到《专利法》第271条第(e)项第(2)款(特定基因复制过程的药物)的诉讼不受此一限制,可以并案。参见AIA § 19 (b), codified as 35 U.S.C. § 299 (2018)。

[10]联邦巡回上诉法院联邦巡回院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)在后续的两个判决表示,固然权利要求是否重述了一个可受专利保护的客体是法律问题,理当由法院自行、直接认定,但只要原告对其专利是否具有“发明概念”适当地提出了涉及事实问题方面的争议,法院就不能依《联邦民事诉讼规则》(Federal Rules of Civil Procedure)第12条规定直接审定并给予迳行判决(summary judgment)。这就形同对被告打算在诉讼的前期便对原告的权利提出所谓的“Alice抗辩”打了很大的折扣。参见Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)(本案被告已向联邦最高法院提出再审申请);Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc., 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)。

[11]本案没有涉及到整个事后审查(PGR)的程序是否合宪的问题。联邦最高法院后来在Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC, 584 U.S. , 138 S. Ct. 1365, 200 L. Ed. 2d 671 (2018)案已明确表示,虽然没有陪审团的参与,这些行政程序并未违宪(第3条或第7修正条款)。

[12]参见史蒂芬·布雷耶大法官(Justice Stephen Breyer)在本案的协同意见书(concurring opinion)。

[13]Innovention Toys, LLC v. MGA Entertainment, Inc., 637 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2016); WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corporation, 837 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2016); WBIP v. Kohler Co., 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016).

[14]因所要处理的争点相同,联邦最高法院在此是将本案与另外一案Stryker Corporation v. Zimmer, Inc.并审同判。

[15]Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252 (1891).

[16]Asymmetrix, Inc. v. Biocare Medical, LLC, 582 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)。另参见Morrow v. Microsoft Corporation, 499 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2007)(法院表示,虽然当事人是依据破产法和破产法院的裁定以合意拆分专利权的归属,但如不合乎专利法的要求,亦即如果起诉的当事人只是获得诉权(right to sue)或除诉讼以外的其他权利,都还不具备诉讼资格)。此外,即使是在名义上是“独占许可”,如果其中涵盖了对于使用范围(field of use)或地域上的限制从而导致被许可人不具备全部的实体权利,则独占被许可人依然不具备诉讼资格。参见International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc., 504 F.3d 1273 (Fed. Cir. 2007)。在Propat International Corporation v. RPost, Inc., 473 F.3d 1187 (Fed. Cir. 2007)案,鉴于被许可人仍保有对专利权的控制、承担支付专利维持费、持续享有对于专利如何予以使用的控制、以及在特定的情形下得终止授权许可,法院遂判决当事人以订立许可协议的方式授予被授权人“起诉之权”并不能真正取得诉讼资格。不过对于再许可或转许可(sub-license),法院近来似乎采取了稍微宽松的立场。参见WiAV Solutions, LLC v. Motorola, 631 F.3d 1257 (Fed. Cir. 2010)。另参见美国《专利法》第100条(d)项、第281条,35 U.S.C. §§ 100(d), 281 (2018);Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2006)(独占被许可人的许可期间少于专利期间者不具独立诉讼资格)。

[17]因滥行诉讼而遭到法院制裁的状况,最近的一个发展是涉及到所谓的“著作权地痞”(copyright troll),参见Righthaven, LLC v. Democratic Underground, LLC, 791 F. Supp.2d 968 (D. Nev. 2011)。

[18]参见Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc., 240 F.3d 1016 (Fed. Cir. 2001)。另参见Russell E. Levine, Christopher R. Liro and Breana Smith, Who has Standing to Sue Third-Party Patent Infringers and the Factors, 29 J. Asso. of Univ. Tech. Managers (AUTM) 1 (2007), at: http://www.kirkland.com/siteFiles/Publications/091C463CF7E1085E0A07831529C79415.pdf。曾经企图以此种方式来从事“委外诉讼”的日本厂商是富士通公司(Fujitsu),但全案还在联邦国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission, USITC)的初审阶段便遭到了挫败。

[19]同上注,第2页。表列的年份是美国联邦政府会计年度统计,是自每年10月1日起至翌年的9月30日止。CAGR是复合年均增长率(Compound Annual Growth Rate)的英文缩写。

[20]RPX Corporation, Patent Litigation and Marketplace Report (March 2019), at 10.

[21]John R. Allison, Mark A. Lamley & David L. Schwartz, How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits?, 32 Berkeley Tech. L. J. 235, 289 (2017).

[22]Price Waterhouse Cooper, 2018 Patent Litigation Study, at 6-8。

[23]FTC, Patent Assertion Entity Activity (October 2016), at 4.

[24]Mark A. Lemley & A. Douglas Melamed, Missing the Forest for the Trolls, 113 Columbia L. Rev. 1001 (2013).

[25]David L. Schwartz, On Mass Patent Aggregators, 114 Columbia L. Rev. Sidebar 51, 54 (2014).

[26]例如,联邦法律规定,任何律师或其他人以不合理或无根据的方式在美国或托管的任何法院中相当程度地增加对任何案件的程序时,法院得要求其个人承担因此所导致产称的额外成本、费用和律师费等。参见28 U.S.C. § 1927 (2018)。又如,加州民事诉讼法第391条第(b)项规定,要构成滥诉必须当事人(而非其律师)在7年之内至少直接、间接参与了5起诉讼(但小额赔偿请求不计)而且皆遭到败诉判决才可。参见California Code of Civil Procedure § 391(b)。其救济则是由法院要求被指控无故起诉的原告缴负担保金、撤销诉讼以及其他由被告所请求的替代方案。

[27]NPEs的问题也不是自1993年才发生,19世纪便有类似的现象(当时被称为“专利鲨鱼”)。所以一些专业性的报道或论述恐需再行商榷。例如,杨延超、吴烁,防止“专利流氓”对创新的阻碍,《经济参考报》,2018年1月17日,载于http://www.jjckb.cn/2018-01/17/c_136901111.htm。

[28]除非经过法院摘引成为特定案件的按决依据,均不具任何法律效力。参见MPEP前言(“《指南》不具有法律或《联邦行政规定汇编》第37编的行政规定效力。”其原文为:“The Manual does not have the force of law or the force of rules in Title 37 of the Code of Federal Regulations”)。

[29]GAO, 同前注7,第14页。

[30]陆峰,高智之智与反制,IPR Daily,2016年6月14日,http://www.iprdaily.cn/article_13268.html; http://www.iprdaily.cn/article_13283.html。

[31]参见$100 million NPE sets its sights on China and promises a big litigation play within a fortnight, IAM, July 6, 2018, at https://www.iam-media.com/finance/100-million-npe-sets-its-sights-china-and-promises-big-litigation-play-within-fortnight (据iPEL的共同创始人兼负责人Brian Yates表示,他们已准备用至少50个不同的专利到中国法院向一家中国非常知名的消费产品制造商起诉,标的金额会超过1亿美元)。果然在约3个月后分别在北京、南京和西安等三地法院起诉华硕计算机股份有限公司(是一家制造个人电脑、移动装置、平板电脑和高端网络器材等的著名台商)对10个专利侵权。参见iPEL, Inc. Announces the Filing of Patent Infringement Lawsuits Against AsusTek in China, PR Newswire, October 9, 2018, at https://www.prnewswire.com/news-releases/ipel-inc-announces-the-filing-of-patent-infringement-lawsuits-against-asustek-in-china-300725554.html。

[32]Ives Duran,为什么说非实施实体(NPE)对中国是有利的,《知产力》,2018年11月8日,载于http://www.zhichanli.com/article/7359.html (报道iPEL在2017年5月成立以来获得了1亿美元的初始融资,并且已经购买了1000多个中国专利家族(patent families)的专利,其中至少有1000个是来自华为和中兴通讯);另参见Global君,小米赢下首个SEP诉讼,但可能会迎来更大的,Global IP Update,2018年7月7日,载于http://www.jintiankansha.me/t/iRAeaCluTm。

[33]例如,深圳中国科学院知识产权投资有限公司于2017年5月向广州知识产权法院和深圳中级人民法院分别起诉控告美国科锐公司(Cree Corporation)、惠州科锐半导体照明有限公司专利侵权。参见秦玉公,中国NPE诉讼的现状与企业对应策略,《知产力》,2018年2月14日。

[34]参见赵凯迪,维权还是专利流氓?男子诉多家拟上市公司侵权惹争议,《新京报》,2018年9月26日,载于http://finance.sina.com.cn/stock/s/2018-09-26/doc-ifxeuwwr8195814.shtml (李云松、李云柏兄弟以其持有的专利向拟上市公司提起专利侵权诉讼来索取和解费,结果反遭上海浦东新区人民检察院起诉,认为二人涉嫌非法占有,强行索取公私财物,且数额特别巨大,因此以敲诈勒索罪追究其刑事责任)。目前法院还在审理本案之中,但是这样以刑事追诉来对应类似NPEs的举措已引发了相当大的争议。

[35]例如,一种是加入成为RPX公司(其本身也是一种NPE形式)的会员,从而可以获得许可运用其专利库存来对应侵权诉讼的挑战。另一种是企业自组专利组合联盟,如中兴通讯加入Avanci的IoT专利许可项目,又出售关于4G的标准必要专利给一家知名的NPE(Longhorn IP)等等。参见Global君,不再等待?中兴首次转让专利给运营型NPE,Global-IP-Update,2017年5月15日,载于http://chongzhong.com/globalipupdate/184175.html。

[36] 《中华人民共和国专利法》第1条。

(本文仅代表作者个人观点,不代表知产力立场)