从姓名权、肖像权到“公开权”—— 将“公开权”引入《反不当竞争法》的刍议 (上)

知产力(微信ID:zhichanli)

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题,请订阅本微信公众号(zhichanli)、官方微博:知产力,亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | 孙远钊*

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

一.引言

在工商总局于2016年年初首次对于《中华人民共和国反不正当竞争法》提出了相关的修订草案并向各征求意见后,笔者曾提出《对〈反不正当竞争法〉(修订草案送审稿)的反馈意见》以为回应。[1]在其中的第五项表示,既有的姓名权与肖像权保护在目前经常显得捉襟见肘,难以符合市场发展的需求。因此提出了下列的说明与建议:

引入对‘公开权’的保护

虽然在法规的适用主体应限于自然人以外的经营者,但是在受保护的客体方面则应包括对自然人若干权益的保护。其中一个值得正式被考虑纳入保护的,就是所谓的“公开权”(right of publicity)。

各地法院在近年来的一些诉讼中,明显感到对于肖像权的既有保护已经是明显的不足,开始重新探索是否应该赋予一个新的、名为“商品化权”(merchandizing right)、角色形象权或“角色促销”(character merchandizing)的保护,但也引起了极大的争论,包括未经法律明确授权以及具体的权属内涵不明等。[2]

鉴于这一部份的保护应不仅止于“未注册商标”的情形,而是必须涵盖到所有与特定自然人的“姓名、形象与肖像”(name, image and likeness)相关的事项,加上“商品化权”的提法容易与专利技术转让中的“商品化”(commercialization)过程也产生混淆,因此谨建议采用更为广博的“公开权”概念(包括人格权与财产权),也可避免与专利技术商品化造成混淆。在这样的概念下,任何自然人(不包括法人,也不以具有某种“名人”的身份为限)的姓名、声音、签字、相片、形象、表征、突出特征、姿势与仪态等都可受到保护,排除他人从事未经许可的商业性使用。此外,借鉴国际间的相关领域发展,也应考虑对于逝者的公开权保护。

一个引发了很大争议的发展与问题是:虽然所谓的“商品化权”还于法无据,也还没有明确的定义,北京市高级人民法院却仍在2015年的《功夫熊猫》案判决了一部电影的名称以及其中的动画人物名称与形象等都可以具有此种“商品化权”,并适用《商标法》第三十一条以“在先权利”受到保护。[3]由于“功夫熊猫”是个动画角色,并非自然人,所以即使在法律上已有了对于传统“公开权”的授权,也显然还是无法受其保护。为了妥善处理这个问题,谨建议在采纳“公开权”的保护时,也一并考虑加入拟人化人物的类似保护(亦即准用对于“公开权”保护的规定),但毕竟不是自然人,因此应有时间上的限制。

在具体的条文制定上,谨建议参酌《美国法律整编(第三版):不公平竞争》第四十六条至第四十九条的格式与内容,分别从定义、内涵、范围、禁制令与损害赔偿予以规定。

本文拟在此一建议的基础上,对于这个财产权的性质、范围与适用等各个相关的问题提出进一步的思考,希望能抛砖引玉、集思广益,共同为完善相关的法制体系做出一些贡献。

二.沿革、定义与内涵

(一)发展沿革

定义与起源

简而言之,“公开权”或“知名权”是指任何个人对其身份识别的控制权。[4]这个概念获得正式的认可是源自美国的司法判例。一般可上溯到美国联邦第二巡回上诉法院杰隆姆‧法朗克(Jerome N. Frank)法官在1953年所做出的一项判决。[5]在这个判决出现之前,凡是案件涉及到原告主张被告盗取(misappropriate)了其身份识别以牟取商业利益的情形,由于《商标法》仅适用于对商品或服务的识别,完全不涉及对个人的身份保护,法院通常便改从隐私权的角度切入,试图给予原告相应的保护。[6]然而隐私权的属性一向是被定义为“人格权”(moral rights)或“人身权”(personal rights),因此相应的赔偿也是局限于对个人精神所造成的损害(psychic damages),但这就与一些名人的姓名、肖像等被人从事未经许可的盗用、挪用以获取商业利益的情形显得相当格格不入。[7]因为一旦成为了所谓的“名人”(包括恶名昭彰或所谓只有十分钟热度的名人),通常便意味著他们本来就已经或是必须主动放弃了部分的个人隐私。而此处所论述的权利属性显然是财产权,而所主张的损害是商业性的而非精神性的。

联邦最高法院的认可

美国联邦最高法院要等到1977年的《人体炮弹》案(Human Cannonball case)才有机会正式认可了这项权利。[8]本案的被告电视台在其新闻节目中播放了原告在某个园游会当中所表演的“人体炮弹”整个过程,就是把自己放入一尊炮管中成为炮弹,然后被发射出去并击中预定的目标,全程一共约15秒钟。被告旗下的一名记者在首次试图拍摄时曾遭到原告禁止,于是在第二天再度前往表演现场将全程拍摄了下来并在当晚的节目中播放。本案初审法院基于《联邦宪法第一修正案》对于言论自由的保护判决被告胜诉;但最高法院推翻了此一见解。虽然法院的多数判决意见仍是聚焦于对言论自由保障的范围与限制,但也首次提到了“公开权”或“知名权”,甚至以类似于专利权或著作权的排他性保护做为类比,认为此处所涉及到的是原告对其所投入的时间和巨大努力的商业利益回收,因此被告不能以行使言论自由来抗辩。不过联邦最高法院并未进一步阐释这项权利的具体内涵。

保护内涵

由于“公开权”或“知名权”衍生自侵权责任法对于隐私权的保护,因此相关的后续发展仍是属于各州的管辖范围。[9]之后的各州立法与司法实践在具体的内容上并不完全一致,但一般是以对于任何个人“姓名、形象与肖像”的保护为基础。由于会提出维权主张的多为社会上的新闻人物或知名人士,这类法规经常被误认为只是专门为了保护社会上的名人而设,虽然事实绝非如此。例如,加州的所谓“名人权利法”(Celebrity Rights Act),其保护范围包括了任何个人的姓名、声音、签名、照片、摄像、或肖像等;[10]而纽约州的民权法(Civil Rights Law)则包括了姓名、画像、图像与声音等。[11]至于保护范围最广的,当属印第安纳州(Indiana)在2012年所修正的法规,将“公开权”定义为属于“性格”或“个性”(personality)的财产权,并明确列出受保护的客体,包括姓名、声音、签字、照(相)片、形象、肖像、外貌特征、姿势(姿态)以及风格(mannerisms)等九种类型。[12]

法理基础与争议

在政策和法理上,赋予“公开权”最直接的考量和依据主要是来自对自我存在与自我表达的“自然权利”(natural rights)认知,亦即是一种与生俱来的固有权利(inherent right)。如果依照麦卡锡教授(J. Thomas McCarthy)的表述,这种认知可被表述为“没有什么比自我存在更为强烈的直觉,亦即我的身份就是我的,从而也是受到依我自认合适的方式来予以控制的财产。”[13]也就是引据法理学中自然法学派的观点并上升到了基本人权的层次。不过这样的论述并非没有争议。著名的知识产权法学者利佛尔教授(Marshall Leaffer)便曾批评,“公开权”无止境的延伸发展其实并无稳固的理论基础,从而引发了学理上的争论。[14]虽然在法律哲学的层面还有争论,但至少在实际的面向上则有一定的共识,即此一权利有其存在的必要与价值,而在实务上的主要争论则是聚焦在如何平衡名人对其形象的控制与公众使用其形象来做为联系、通讯的兴趣和利益。[15]

“公开权”无论在来源、构成要件、范围、内涵与属性上都与专利权、著作权等知识产权截然不同,倒是与商标权可能产生一些关连(在涉及产品或服务代言的情形,但并不以有构成混淆之虞做为构成侵权的前提要件)。由于其本质也是一种排他权或控制权,经常会与其他的知识产权相提并论。不过在实践上“公开权”反而经常会成为知识产权的权利人想要行使其权利时的障碍。这是因为“公开权”最重要的功能是控制(control),是指当事人并没有积极的义务去推广或商业化自己的形象,但却可排除任何其他人对其姓名、形象、特征或肖像等从事商业性的利用。在涉及侵权的认定时,最重要的分析指标乃是识别性(identifiability),也就是从整个被告所使用的情形或意境中如果可以识别是构成了涉及原告的姓名、形象或特征等,就可能会产生是否侵害了原告“公开权”的问题。所以例如一部电影的制作单位(著作权利人)为了促销该电影而制作的海报宣传等,几乎不可避免的会使用到剧中人物的形象。此时纵使拥有对电影以及相关周边产品、设计的著作权,如果没有事先订立合同或经过许可,并不表示就可以高枕无忧,不会侵犯到特定人物或角色的“公开权”。[16]

目前在美国已有38个州在传统《普通法》(common law)的体系以司法判例下承认了程度、范围不一的“公开权”。[17]其中包括22个州已通过成文立法明确规制“公开权”。[18]另外也不时会出现希望国会在联邦层级建立一个统一性的公开权体系的呼吁。[19]

(二)逝者权益

“公开权”虽然在性质上是财产权,但与个人的存在息息相关。因此在作者有生之年自然可以随时主张,并无任何问题。但是一旦当事人过世,其姓名、形象、肖像等等往往仍然具有相当潜在的经济或商业价值。因此,“逝者公开权”(post-mortem or posthumous Right of Publicity)已获得了愈来愈多的认可,各州分别以特别立法的方式赋予诉权(诉讼资格)给逝者的遗产信托管理人或管理委员会。不过在具体的身后保护期间方面,各州的规定并不一致,甚至差异相当悬殊。例如,田纳西州是10年(但可因持续使用而无限延展)、弗吉尼亚州是20年、佛罗里达州是40年、加州则是70年。而身后保护期间最长的仍是印第安纳州与奥克拉荷马州的100年。不但如此,许多州的法律更提供了溯及既往的保护。在这方面保护最长的还是印第安纳州的100年回溯期间,搭配非常宽松的长臂管辖条款,这也是何以该州已很快的成为美国关于“公开权”的主要诉讼地,也进而带动了一大波的经纪代理业务发展。[20]

在大陆法系的民法传统下,对于任何个人行使其民事权利能力原则上是 “始于出生、终于死亡”。[21]但此处所指的是当事人对其自身权利的“行使”而言,并不当然表示只要任何个人一旦死亡,其原来所享有的任何权利和义务也都会跟著悉数、立即消灭,尤其是在财产权方面,否则恐将导致市场秩序的不稳定。因此,在民法的体系下专门订立了处理继承的法规;在诸如著作权法的领域也规定了作者死亡后,其作品著作权之中的署名权、修改权和作品完整权等由其继承人或受遗赠人继续获得保护;作者生前未发表的作品,只要作者在生前未曾明示不予发表,其继承人或受遗赠人可在作者死亡后的50年内行使作者的发表权。[22]因此,承认并赋予个人对其姓名、形象、肖像等“公开权”的身后保护,不但不抵触既有的法律原则和体系,还有助于更加巩固既有的法制体系与市场秩序。

三.潜在争点

(一)與言论(新闻)自由的競合

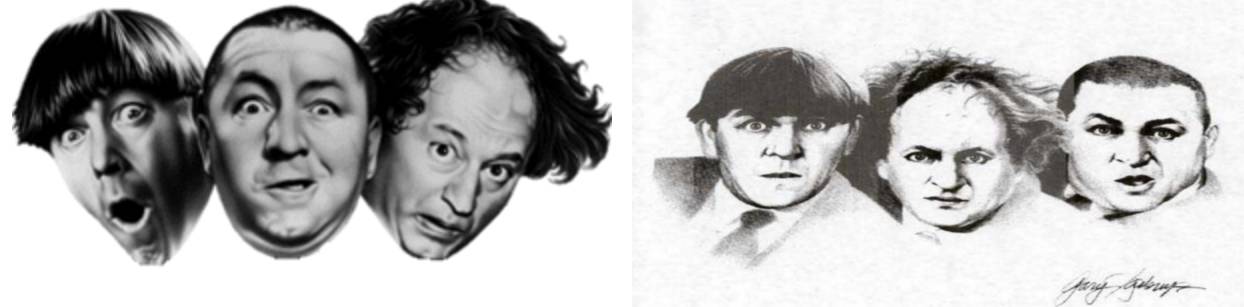

在涉及“公开权”保护的司法案件中,最常见到的抗辩是对原告姓名或肖像等的未经许可使用属于被告应受保护的言论自由或表达。由于法院在这类的案件必须平衡当事人的财产权和社会的公益(尤其是所谓“知的权利”),这就注定了其中必然会寓含一定程度的争议性。美国法院通常会适用《转型使用测试法则》(Transformative Use Test)来做为主要的考量工具。这个测试法则首见于加州最高法院在2001年的《三個臭皮匠》案(也称为“活宝三人组” The Three Stooges,见右图)。[23] “三個臭皮匠”是美国在上世纪50-60年代最受大众欢迎的喜剧电视节目之一。本案的被告是一名艺术师。他非常仔细的将这三位具有高度形象特色的人物以石墨(碳)画(lithographs)手法来逼真呈现,并印制到T恤(运动衫)和版画上出售(见左图),结果遭到起诉。本案所关注的焦点并非该艺术师的原始画作的本身,而是把画作应用或套用到消费产品时(从事商业性的应用),是否构成了侵权行为。法院表示:“如果〔被告的〕艺术表现形式是以对一个名人几乎分文不改的呈现来获取商业所得,从而直接侵入到公开权而没有在该侵入之外增加任何显著的表达,那么该州保护艺术劳动成果的利益即超越了模仿者想要自由表达的利益。…在另一方面,如果〔被告的〕作品寓含了相当程度的转型元素(significant transformative elements),那么不但尤其值得第一修正案的保护,也更不至于干预到公开权所要保护的经济利益。”换句话说,当一名艺术师使用到了关于特定个人(通常是“名人”)的姓名、形象等元素而面临到侵害公开权的挑战时,只有当被告能举证(1)其作品已经寓含了相当程度的转型(或转化),或是(2)其作品的市场经济价值并非得自或取决于该特定个人(或“名人”)的知名度或声誉时,才能以言论自由保障做为抗辩。由于本案被告无法举证其画作的显著转型要素,而且显然就是藉助被告的知名度来促销其产品(虽然三名被告皆已过世),法院遂判决原告获胜。

在2014年和2015年所发生的两个案件对于《转型使用测试法则》的适用提供了相当有参考意义的对比。在《诺列加诉暴雪》案,[24]原告是巴拿马的前总统、军事独裁者曼纽尔・诺列加(Manuel Antonio Noriega)。原告指控被告在其出品的网络游戏“使命召唤:黑色行动2”(Call of Duty: Black Ops II)中未经许可使用了原告的形象做为其中的一个角色或人物。加州上诉法院在适用了《转型使用测试法则》后判决被告胜诉,因为该游戏的背景并非聚焦在巴拿马或是诺列加掌政的时期,而且诺列加只不过是该游戏之中的一个附带角色而已。

而在Davis v. Electronic Arts, Inc.案,[25]多位美式足球(国家足球联盟National Football League, NFL)的前职业球员联名起诉被告,指控被告在出品的美式足球比赛电玩游戏“劲爆美式足球”(Madden NFL,见右图)中未经许可使用了他们的容貌、球衣编号与形象等做为游戏中的角色人物。联邦第九巡回上诉法院在本案适用了加州的相关法律,没有支持被告的“转型(化)使用”抗辩,判认原告正是被告游戏当中的关键特征;被告游戏中的人物角色复制了原告的身形特征并容许使用者(玩家)在游戏中可以操控这些形体角色来从事游戏的表现,而整个游戏的表现又正是原告在现实生活当中所从事的美式职业足球比赛。因此,这种虚拟实境游戏的内容纵使有一些转型(化)之处,相对而言都是次要的,讼争游戏整体的根本指向与对应就是原告的形象与特征,从而构成对原告“公开权”的侵权。

注 释:

* 美国亚太法学研究院(Asia Pacific Legal Institute)执行长、北京大学法学院/知识产权学院访问教授。本文内容仅代表作者个人观点,文责亦由作者自负。

[1] 《知产力》,2016年4月2日,http://www.zhichanli.com/article/28215。

[2] 马东晓,论“商品化权”应当缓行—谈“商品化权”的未注册商标属性,《知产力》,2015年10月14日,载于http://www.zhichanli.com/article/16626。

[3] 北京市第一中级人民法院(2014)一中行(知)初字第4257号民事判决、北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第1969号民事判决。

[4] Restatement of Unfair Competition (Third) § 46 (1995).

[5] Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (2nd Cir. 1953), cert. denied, 346 U.S. 816 (1953).

[6] 参见Restatement (Second) of Torts § 652A (1977)。而首先发展出对于“隐私权”应给予的概念是美国的侵权责任法(Law of Torts)体系,至于具体的起源目前可上溯到《哈佛法学评论》在1890年所刊载的一篇著名论文(其中的第二作者后来获聘担任并成为首位犹太裔的美国联邦最高法院大法官)。参见Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harvard L. Rev. 193 (1890)。之后诸如纽约州和新澤西州等分别在1903年和1907年通过了相关的立法,不过当时还没有使用“公开权”的名称。参见73 N.J. Eq. 136 (N.J. Ch. 1907)。

[7] Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition (2013), at 364.

[8] Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S. 562 (1977).

[9] 参见前注6。

[10] California Civil Code § 3344.

[11] New York Civil Rights Law §§ 50, 51. 法院曾经判决,本条对于姓名的保护部分不包括公司(企业)或合伙等法人的名称(因为已有其他的救济途径),参见Jaggard v. R. H. Macy, 26 N.Y.S. 829 (N.Y. Sup.Ct. 1941);而对于图像、画像与照片的保护范围则采取广义解释,包括“任何可识别的肖像,而非局限于照片”,参见Burck v. Mars, Inc., 571 F.Supp.2d 446, 451 (S.D.N.Y. 2008);而且纵使图像未必如同相片般的清晰或真实,只要基本上代表了特定个人的肖像便可受到保护。例如雕像、模特或其他三维(立体)的呈现等。参见Young v. Greneker Studios, 26 N.Y.S. 2d 357 (N.Y. Sup. Ct. 1941)。

[12] Indiana Code §§ 32-36-1-6, 32-36-1-7. 印第安纳州的法规是目前美国各州的相关立法当中对原告最为有利的,包括容许该州的法院对于根本不在当地居住的被告行使管辖(即所谓的“长臂管辖”long arm jurisdiction)、较长的保护期间与对逝者的广泛保护等。这并非意外,因为此一法律的主笔人Jonathan L. Faber正是一个在代理名人在处理相关问题上极具影响力的一个管理公司(“光体集团”Luminary Group LLC,其前身为CMG Worldwide)的创始人兼总裁。该公司代理了贝比‧鲁斯(Babe Ruth)等运动和影艺界名人的遗产管理基金以及许多当代仍然在世的名人。

[13] J. Thomas McCarthy, The Rights of Publicity and Privacy § 2:1 (2d ed. 2014).

[14] Marshall Leaffer, The Right of Publicity: A Comparative Perspective, 70 Alb. L. Rev. 1357 (2007).

[15] 同上注,页1358。另参见党国华,美国法上的公开权—概念源起及其正当化讨论简介,中国法院网(2002),http://file.chinacourt.org/f.php?id=3636&class=file。

[16] 所以反对设置或扩张“公开权”最力的团体之一就是美国电影协会(Motion Pictures Association of America, MPAA)。

[17] Weston T. Anson, Right of Publicity: Analysis, Valuation and the Law (2015).

[18] Jonathan L. Faber, Right of Publicity, at http://rightofpublicity.com/statutes.

[19] International Trademark Association (INTA), Board Resolution: U.S. Federal Right of Publicity , March 3, 1998, http://www.inta.org/Advocacy/Pages/USFederalRightofPublicity.aspx; Brittany Lee-Richardson, Judgment for Federalism: A Case for why the Right of Publicity should be a Federal Right(April 27, 2012), http://scholarship.law.wm.edu/awardwinning/1.

[20] Jonathan L. Faber, Recent Right of Publicity Revelations: Perspective from the Trenches, 3 Savannah L. Rev. 1, 12-13 (2016).

[21] 《民法通则》第九条:“公民从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。”

[22] 《著作权法实施条例》第15条、第17条。

[23] Comedy III Productions, Inc. v. Gary Saderup, Inc., 21 P.3d 797 (Cal. 2001).

[24] Noriega v. Activision/Blizzard, Inc., No. BC551747 (Cal. Sup. Ct. L.A. County Oct. 16, 2014).

[25] Davis v. Electronic Arts, Inc., Docket No. 3:10-cv-033280RS, __ F.3d __ (9th Cir. 2015).