GUI外观专利侵权判定问题与分歧

作者 | 苏志甫 北京市高级人民法院

(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文3799字,阅读约需8分钟)

编者按:本文系根据苏志甫法官在“知产+育才·扶秀”第七期:图形用户界面外观设计专利保护与实务探讨——GUI专利保护中的迷与思,活动中的发言整理而成。

苏志甫法官从理论和实务的角度介绍了GUI外观设计专利权保护范围的确定,产品、外观设计相同或者近似的判断,以及是否侵害专利权行为的认定。

一、 GUI外观设计专利权保护范围的确定

根据现行专利法的规定,GUI外观设计专利的保护范围以图片和照片显示的内容为主,辅以简要说明,用于解释图片或照片所显示的该产品的外观设计。

然而,对于GUI外观设计专利保护范围的确定仍存在三个方面的问题:

1、GUI专利申请图片是否清楚?

《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》第68号令(下称第68号令)规定,GUI外观设计专利申请人应当提交整体产品外观设计视图。

对于动态GUI外观专利申请而言,第68号令规定,申请人提供整体产品外观设计视图和关键帧视图,所提交的视图应当能唯一确定动态图案的变化趋势。

根据国家知识产权局对外公布的材料,大部分申请人提交的视图达不到清楚表达的要求。由于我国外观设计专利的审查不进行实审,因此视图不清楚的问题往往会在民事诉讼阶段暴露出来。

虽然相较静态GUI而言,动态GUI对于视图的要求更为特殊。但根据第68号令,我国并不要求提供动态GUI外观设计专利申请人提供动态视频文件。实践过程中,基于GUI专利文件中的视图,能否唯一确定动态图案中动画的变化趋势,将成为确定动态GUI专利权保护范围时的重要问题。

另外,对于没有满足清楚表达要求的GUI外观专利应该如何处理。实践中存在两种思路:一种思路是启动无效程序,民事诉讼视情况中止审理;另一种思路是在民事侵权诉讼程序中直接予以处理,例如,借鉴部分发明或实用新型专利侵权案件以保护范围不清楚为由进行裁驳的做法。两种思路均有进一步讨论的空间。

2、简要说明能否起到作用?

由于GUI专利涉及到人机交互以及实现产品的功能,仅仅通过产品的视图往往难以确定和把握,相较于普通的外观设计专利,简要说明对于确认GUI外观专利保护范围更为重要。

从现状来看,很多申请人在申请GUI外观设计专利时,简要说明写的过于简单,将不利于专利权保护范围的确定。尤其是对于动态GUI中动画变化趋势的确定,更有赖于简要说明中的相关描述。

基于此,2017年北京市高级人民法院发布的《专利侵权判断指南2017》(下称专利侵权判断指南)第73条规定,动态图形用户界面外观设计的保护范围需结合简要说明对动态变化过程的描述,由能确定动态变化过程的产品外观设计视图共同确定。突出了简要说明在动态GUI保护范围确定时的重要性。

尽管申请人对于简要说明的撰写可能存在种种顾虑,但为了便于在侵权诉讼环节确定专利权的保护范围,建议GUI专利申请人尽可能对GUI用途、在产品中的区域、人机交互方式、变化状态以及提供载体是否为惯常设计等进行详细说明。

3、如何理解“该产品”?

对于该问题,目前主要存在两个比较大的分歧。

第一个分歧是如何理解GUI外观设计专利的保护客体。一种观点认为,保护的客体是GUI设计本身;另一种观点认为,保护的客体是带有GUI设计的产品。后一种观点显然更符合专利法的现行规则(如下图)。

第二个分歧是对于“软硬分离”时的“产品”如何界定。这里讲的“软硬分离”,是指软件厂商仅在网络上提供带有图形用户界面软件的下载,由用户自行将软件下载到电脑、手机等硬件产品上使用。

一种观点认为,对于申请在电脑或者手机上的GUI外观设计专利,应该将软件本身解释为外观设计专利产品,而不是其所附着的电脑或者手机。这种观点较为新颖。

传统观点则认为,“产品”是用工业方法产品出来的具备独立价值和使用价值并能够独立在市场上流通的物品。软件并不具备这些特征。

对于上述分歧,需要回到对68号令的解读上。68号令是在不突破现行制度前提下,对GUI与产品相结合的整体提供外观涉及专利保护,仍遵循整体保护原则,产品对保护范围仍具有限定作用。另外,专利侵权判断指南第77条也规定,图形用户界面外观设计产品种类的确定应以使用该图形用户界面的产品为准。

二、产品、外观设计是否相同或近似的判断

(一)产品种类是否相同或近似的判断

针对产品功能而言,GUI的特殊之处在于,在相同近似的判断过程中需要更多考虑GUI的用途和使用环境。例如,在智能家居时代,冰箱、洗衣机或者空气净化器,可能由同一款软件进行操作。对于传统上认为功能、用途差别较大的产品,如果考虑到GUI用途、使用环境的相同或相近,在产品类别的界定上适当从宽,将起到加大GUI外观设计专利保护的效果,该做法是否可行,有待进一步探讨。

(二)外观设计是否相同或相近似的判断

1、一般判断标准

外观设计是否相同或相近似的一般判断方法是“整体观察、综合判断”,设计要点在其中发挥重要作用。对于设计要点的理解,需要从设计空间的角度,将其置于现有设计整体中进行分析。有观点认为,GUI外观设计专利更加侧重对GUI部分的保护。对于该观点,涉及对第68号令第5条的理解问题。

第68号令第5条规定,对于包括图形用户界面的产品外观设计,如果涉案专利其余部分的设计为惯常设计,其图形用户界面对整体视觉效果更具有显著的影响。

从该条的文义可以看出,第5条规定图形用户界面对整体视觉效果更具有显著的影响的前提是,专利其余部分的设计为惯常设计。

具体而言,如果专利的涉及要点不仅仅在于GUI部分,同时包括产品形状,则应同时考虑产品形状对于整体视觉效果的影响。如果设计要点仅在于GUI部分,还要考量其他部分是否属于惯常设计。对于其他部分属于惯常设计,被告产品形状也属于惯常设计时,才能认为GUI部分对整体视觉效果更具有显著影响。

2.静态GUI相同或相近似的判断

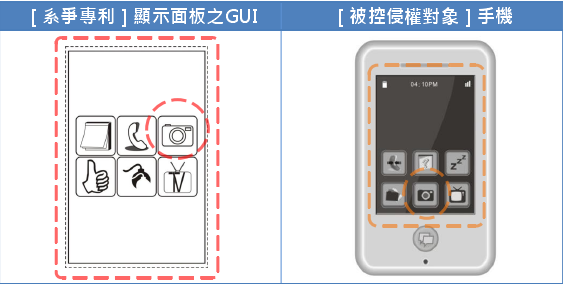

(来源于台湾地区专利指南)

上图是台湾地区专利侵权判定指南中引用的案例,左侧是本专利视图,可以看出,两者画圈部分的相机图案本身非常相近。然而,按照“整体观察、综合判断”的方法,不仅要需要考量图案本身,还需分析图案在整体视觉效果中所占的比重以及对整体视觉效果的影响。

基于此,可以看出,两组图在整体视觉效果上有明显差异,右图中相机图案在整个布局当中所占的比例很小,对整体视觉效果影响不大。

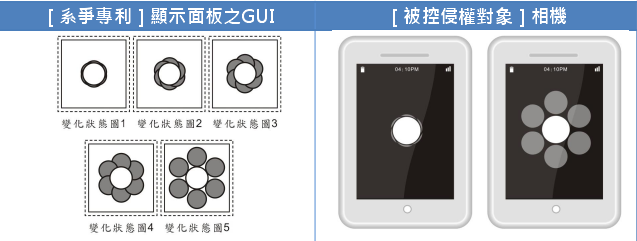

3、动态GUI相同或近似的判断

对于动态GUI的相同或相近似的判断,首先要从整体产品外观设计视图进行判断,然后重点看动画变化过程是否一致。仍以台湾地区专利侵权判定中的案例为例,上图左侧涉及设计视图的五个变化步骤,右侧只有两个步骤。如果单从图案本身看,两者有两个图案是一致的。但需要注意的是,动态GUI保护的是一种变化趋势。基于上面的视图和图案,不难看出,两个图案的变化趋势并不相同。

在专利复审委员会于2017年底作出的GUI外观设计专利“无效决定第一案”中,对于动态GUI相同与近似的判断,同样充分考虑了变化趋势的异同。

在该决定中,专利复审委员会认为,二者(涉案专利设计2与证据1)主界面内容上没有明显区别,但动态界面的动态变化过程相对于主界面的设计而言对于消费者的体验能产生更重要的影响,在整体视觉效果上属于应当考虑的重要内容。由于二者的动态变化过程即具体的动画切换过程完全不同,体现在中间具体界面的内容和最终给消费者的动画效果完全不同,差异明显。据此,专利委员会得出了涉案专利设计2的界面与证据1的界面存在明显区别的结论。

三、是否侵害GUI外观设计专利权的判断

专利法11条第2款规定,未经外观设计专利权人许可,不得擅自制造、销售、许诺销售以及进口外观设计专利产品。从直接侵权的角度讲,只有被控侵权人直接实施了上述四种行为,专利权人才有权予以禁止。

目前一个颇有争议的问题是:软件厂商提供带有GUI软件下载的行为,是否属于专利法第11条第2款禁止的制造行为?

一种观点认为,软件厂商提供带有GUI软件的下载行为可视为制造行为,属于直接侵权行为。另一种观点认为,对于软件厂商提供带有GUI软件的下载行为,无法通过认定直接侵权予以规制,仅能从间接侵权的角度进行规制。

间接侵权能否适用于对上述行为的规制,在某种意义上将决定GUI外观设计专利在现有专利法框架下能得到多大强度的保护。

根据最高法院专利侵权司法解释二第21条规定,以生产经营为目的,帮助或积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为构成侵权。该规定是在专利侵权判定中引入了帮助侵权和引诱侵权规则。

对于提供带有GUI软件的下载行为,能否依据上述规则认定构成间接侵权或共同侵权,同样存在分歧。肯定观点认为,可以参考司法解释的上述规定认定构成帮助或引诱侵权;否定观点则认为,间接侵权的成立以存在直接侵权行为为前提。然而,在软件的下载过程中,是由用户将软件下载到手机上使用,由于用户不存在营利目的,故就不存在直接侵权行为,间接侵权无从谈起。

对于专利间接侵权的认定,西电捷通诉索尼公司侵害发明专利权案具有代表性,也引来了一些争议与探讨。一审判决有关间接侵权认定的观点,能否发展为一项裁判规则,以及该规则是否可以适用于GUI外观专利的侵权判断,仍有待观察和讨论。

四、思考

从世界范围内,为了更好的适应创新需求和图形用户界面发展的趋势,很多国家纷纷通过修改立法加强了对GUI的专利保护。

68号令对专利审查指南进行修改,开放对GUI外观设计专利的保护,初衷也在于顺应发展趋势和产业需求,促进电子信息业的发展。

当前,对于GUI外观设计专利的保护,一种态度较为保守,要求严格执行现行规则;另一种态度较为积极,认为司法应具有能动性。

在GUI外观设计专利的保护上,是否应当通过法律解释的方法对现有规则的适用进行适当的突破和探索,可能是下一步需要思考的问题。