日本计算机程序专利保护制度的变迁及启示

作者 | 徐健 北京市中咨律师事务所

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文4576字,阅读约需9分钟)

目前,依托于计算机技术的人工智能、互联网技术得到了迅猛的发展,技术创新的模式也正在从传统的实体产品的创新向直面用户体验的软件的创新转变,随着我国创新主体的创新能力不断提高,如何对涉及计算机程序的发明提供有效保护变得日益重要,有必要对涉及计算机程序的发明加深理解和达成共识。而日本同样经历过了类似的过程,因此,梳理日本计算机程序专利保护制度的变迁过程具有一定借鉴意义。

一. 日本计算机程序专利保护制度的变迁

作为具有参考价值的变迁过程,包括如下四个阶段。

1. 仅能以方法或者与硬件结合的产品的形式取得专利保护

在1997年之前,特征在于计算机软件的发明只能以方法或者与硬件结合的产品的形式取得专利保护。在这一阶段,安装了计算机软件的计算机系统可以作为一种装置取得专利权,在未经专利权人许可的情况下以生产经营为目的生产、使用、销售安装了这样的计算机软件的计算机时,可以追究其专利侵权责任。但是,如果仅销售记录了计算机程序的光盘,由于不构成直接侵权,因此不得不考虑采用间接侵权来谋求追究侵权责任,但间接侵权的认定并不容易,不便于权利人有效地行使权利。

2. 允许以“记录了计算机程序的记录介质”的形式取得专利保护

于是,为了强化对涉及计算机程序的技术创新的保护,在1997年之后“《日本特定技术领域的审查应用指南》第1章计算机软件相关发明[1] ”中,明确了“记录了使计算机执行步骤A、B、……的计算机程序的记录介质”为专利保护的对象。这样,在承认了“计算机程序+记录介质”这一作为产品的发明主题后,在未经专利权人许可的情况下以记录介质的形式生产、销售计算机程序时,直接侵权即为成立,从而向更有效地保护创新主体的创新迈出了一大步。

然而,即使取得了作为记录介质的产品专利权,对于以网络通信的方式传播、销售的计算机软件,在追究侵权责任时仍然存在问题[2]。在通过使用户从服务器下载软件的行为来销售计算机软件时,并没有发生例如CD-ROM等记录介质的交易过程,而且,若服务器本身放置于国外,仅是通过互联网对国内用户提供软件,这样即使把将计算机程序保存到记录介质中这一行为视为生产,这一行为也发生在国外,对如何追究专利侵权责任造成了障碍。此外,个人用户以家用目的将程序下载并保存于计算机中的行为由于不具备生产经营目的,也不能对其追究侵权责任。

3. 日本审查基准允许以“计算机程序”作为发明主题取得专利保护

可能是由于上述问题的存在,在2000年修改后日本专利审查基准中终于承认了“计算机程序”这一权利要求的主题,通过权利要求记载为“一种计算机程序,用于使计算机执行步骤A、B、……。”,使计算机程序可以脱离记录介质得到保护[3]。

即,随着近年来(日本专利审查基准进行修改的2000年之际)的计算机网络的发明,在使用CD-ROM等记录介质来使计算机程序流通的方式之外,使用通信网络来传输计算机程序这一流通方式逐渐变得普遍化。从谋求对这样的经由计算机网络的流通交易中的计算机程序给予适当的专利保护的观点出发,需要对未记录在 CD-ROM等记录介质中的计算机程序自身给予保护。

并且,对于“计算机程序”是“物的发明”还是“方法的发明”,给出了如下意见[4]。不论是否记录在记录介质上,涉及计算机程序的发明的创新都在于通过利用自然法则使硬件工作来实现其设计构思,这一点是毫无疑问的。专利法上并没有“物”和“方法”本身的定义,对于发明是分类为“物的发明”、还是分类为“方法的发明”,要参照其法律效果来决定。“物的发明”和“方法的发明”的法律效果上的不同点在于“实施”的范围上的不同。因此,考虑发明的实施形态的范围如何来决定发明是分类为“方法”、还是分类为“产品”是合适的。

对于“记录了计算机程序的记录介质”(以下也记为“计算机程序+记录介质”),将使用、转让、租赁等作为“实施行为”给予专利保护,即在未经专利权人许可的情况下应禁止对记录了计算机程序的记录介质进行使用、转让、租赁等这些“实施行为”。另一方面,当发明的特征在于“计算机程序”时,不论其是否记录在介质上,实质上希望保护的都是相同的技术创新。因此,对于主题为“计算机程序”的发明,从应当给予与记录在介质上的情形相同的法律效果即应禁止的实施行为这一观点出发,未记录在记录介质的状态下的计算机程序也作为“物的发明”给予保护是合适的。

4. 日本专利法明确了“计算机程序”为“物的发明”

进而,在2002年修改的日本专利法中,鉴于未记录在CD-ROM等介质的状态下经由互联网的程序的销售、流通日益增加,为了明确被授予专利权的程序等在网络上未经许可进行传输的行为等也属于侵害专利权,明确了“计算机程序”包含在“物的发明”之中,并且明确了通过电通信线路提供计算机程序的行为属于销售行为。

同时,对于计算机程序包含在“物的发明”中这一分类,随同法律的修改而做出了如下补充解说[5]。原本分为“物的发明”和“方法的发明”来规定实施行为的理由在于,对“物”和“方法”在意识观念上所能够认识到的实施行为本身是不同的。即,作为其实施行为,除了“使用”以外还能认识到“生产”、“流通”的,就是“物”,而只能够想到“使用”这一实施行为的就是“方法”。若认为通过发送、网络应用服务(Application Service Provider)等的通过网络进行的计算机程序的提供行为也不过是使用网络这一手段的新流通方式之一,则不需要将程序认为是区别于“物”的独立类型。

二. 日本计算机程序专利保护制度的启示

随着我国计算机软件产业的发展以及互联网不断的提速降费,目前针对终端个人用户的软件业形态也从需要通过光盘等载体进行交易变为直接通过网络进行下载的阶段,特别是随着智能手机、智能家电的普及,体现了技术创新的软件程序许多都是通过在通用的智能手机中运行来展示其利用了自然规律并实现技术效果这一面貌,软件在用户端才与作为硬件的智能手机相结合而被运行使用。在2017年4月1日实施修改后的审查指南之后,对于涉及计算机程序的技术创新利用了自然规律并实现技术效果这一点,已经在理解上达成了共识。但是,对于如可看待脱离了记录介质的“计算机程序”,似乎仍然还并不明晰。

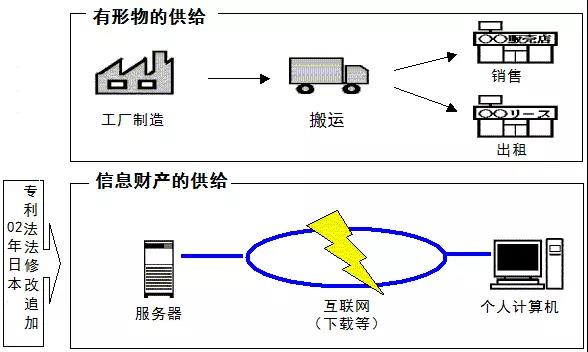

从日本计算机程序专利保护制度的变迁来看,其中最关键的一点在于如下图所示那样突破了“物的发明”必须是有形物的发明这一通常认识[6],而明确了“计算机程序”这一无形之物也属于专利意义上的“物的发明”。

对于计算机程序究竟是“产品”、还是“方法”,有两种考虑方法。第一种思维方式是,在客观上确定“产品”和“方法”之间的界限,然后在将“计算机程序”对号入座。第二种思维方式是,考虑区分“产品”与“方法”在法律上的目的和效果、即在法律上进行分类的意义,进而判断“计算机程序”在法律意义上是作为 “产品”合适、还是作为“方法”合适。

第一种思维方法显然是自然科学思维下的考虑方式,如何看待“物”与“方法”取决于人对自然的认知水平和观测手段,但与法律的调整在目的上并不一致。法律是人的行为规范,调节的是人与人之间社会关系。在客观上如何划分“产品”和“方法”的边界显然无法由法律来规定。但相反地,在专利法意义上讨论“计算机程序”是“产品”、还是“方法”时采用第二种思维方式却是更合适的。

法律要求具有效性和可预测性。从日本计算机程序专利保护制度的变迁可以看出,计算机软件的发明具有与传统的实体产品同样的实施行为(至少可以看成是随着技术发展而产生的包含在“产品”的实施行为中的一种特殊形态),从保护的有效性上来看,归于发明专利的“产品”而给予保护是合适的。并且,随着我国20多年来互联网的发展以及互联网上各种软件市场的兴起,不论是对于软件研发人员(即本领域技术人员),还是对于普通软件消费者的公众,软件作为一种产品被生产、使用、流通、销售可以说已经被广为理解和接受,本领域技术人员甚至是公众可以预测“计算机软件”是一种特殊的产品。

知识产权是一种无形财产权,专利法本质上是要对技术创新给予垄断的权利,“产品”和“方法”只是技术创新、技术思想的载体,仅是体现形式的不同。基于“计算机程序”的上述特点,在专利的意义上认为是“计算机程序”是一种特殊的产品而给予产品方式的保护并无明显的不妥。

三、 我国专利政策体系下“计算机程序”作为保护客体的适格性浅析

同样,专利法及其实施细则均未规定“产品”的定义,《审查指南》中所排除也只是计算机程序本身、即特定排列的代码。“计算机程序”的特征在于在被计算机运行时能够体现出计算机流程,对“计算机程序”要求专利上的保护并非对特定代码要求保护,而是对能够体现出利用了自然规律并实现了技术效果的计算机流程要求保护。“计算机程序”是这样计算机流程的载体,具有与“产品”同样的外衣、即实施行为。

在侵权判定时,若能够通过计算机的运行来确认“计算机程序+记录介质”这一形式的产品是否侵犯专利权,那么也能够用同样的标准确认经由网络传输获得的计算机程序是否也体现利用了自然规律解决技术问题的计算机流程、即是否侵犯专利权。因此,“计算机程序+记录介质”中的“计算机程序”才是真正的发明之所在,在对“计算机程序+记录介质”给予专利保护的情况下,对“计算机程序”也给予作为“产品”的专利保护并没有实质性的障碍。

另外,我国区分方法专利与产品专利的主观目的同样体现在《专利法》第11条中,同样是对专利产品和专利方法分别规定了不同的保护方式[7]。对专利产品对于“产品”与“方法”的分类,《审查指南》中也记载了“在类型上区分权利要求的目的是为了确定权利要求的保护发范围”[8],这也体现了分类的根本目的不在于在基于对自然的认知来在客观上对自然存在进行区分,而在于确定如何进行有效的保护。

综上,“计算机程序”一方面能够表现出作为“产品”的实施行为,例如其通过网络传输进行的销售行为对应于产品的销售行为,其被安装于计算机而以商业目的被进行运行对应于产品的使用行为,另一方面,如上所述那样作为产品被销售和使用这一状况已为本领域技术人员甚至是公众所接受。对于本领域技术人员来说,“一种用于使计算机执行步骤A、B、……的计算机程序”这样的表达已限定了此处的“计算机程序”应当达到能与计算机硬件相结合而被运行以实现特定功能的程度,这样的同时具有技术创新性和商业应用价值的“计算机程序”作为产品的轮廓也并非难以捉摸,所以将“计算机程序”归类于“产品发明”来保护具有合理性。

四、 结语

科技发展的现状是越来越多的技术创新往往是通过软件来体现,“计算机程序”作为一种新的产物,既能够体现技术方案,又具有在交易活动中能与计算机以及CD-ROM等记录介质相分离的特点,接受“计算机程序”能够作为发明专利主题,既不违反现行专利法,也能够更好地满足软件行业创新主体的诉求。

(本文观点仅为作者个人粗浅见解,偏颇之处请批评指正)

注:

[1]特定技術分野の審査の運用指針(5)第1 章「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」,1997

[2]古谷栄男,ソフトウエアと特許 http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/laplace.html

[3]改訂審査基準 2000

[4]コンピュータ・ソフトウエア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/pdf/tt1212-045_csqa.pdf

[5]産業財産権法(工業所有権法)の解説 平成14年法律改正(平成14年法律第24号)第1章 発明の実施行為の明確化 補説1

[6]图片翻译自日本专利局网站

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/houkaisei_gaiyou.htm

[7]李永红,试论解读《审查指南》的正确方法,专利代理,2016年,第1期。

[8]《审查指南》第二部分第二章 3.1.1第二段