中国法院承认和执行美国法院知识产权判决之可能性再分析

作者 | 邹雯 宋琳炜 己任律师事务所

编辑 | 季文梨

相关阅读:周末特稿 | 中国法院承认和执行美国法院知识产权类判决之可能性分析

2019年7月2日,海牙国际私法会议第二十二次外交大会闭幕,中国代表团团长对《承认与执行外国民商事判决公约》[1](以下简称“《承认与执行公约》”)谈判文本进行了签署确认[2]。2022年3月2日,美国成为第六个签署《承认与执行公约》的国家。《承认与执行公约》的主要条款和内容将通过国际合作的方式,极大的增强参与国的法院判决之承认和执行事项在世界范围内的可预期性和确定性。但《承认与执行公约》在中美两国间并未正式生效,有待通过双方立法机关的批准程序。即中国方面,该公约尚未通过全国人民代表大会常务委员会的批准[3];美国方面,该公约尚未通过美国国会的批准。虽然《承认与执行公约》最终成为中美两国法院承认和执行外国判决的法律依据尚有一定距离,但美国的签署将为中美两国之间互相承认和执行对方法院判决带来极大的促进。

目前中国法院承认和执行外国法院判决主要是依据双边司法协助条约或是基于互惠原则[4]。而中美之间暂未签署双边司法协助条约,中国法院在审理承认和执行美国法院判决案件时的法律依据为互惠原则。

关于我国法院承认和执行外国法院判决的法定条件、互惠关系的认定以及中国法院的态度和政策上的积极举措,笔者已在系列文章[5]中阐述。本文将主要聚焦于事实互惠关系,从近期中美双方互相承认对方法院判决之新进展,结合知识产权类判决的特殊属性,就中国法院承认和执行美国法院知识产权类判决的可能性再度进行分析。

一、中国承认与执行美国法院判决的司法判例及新进展

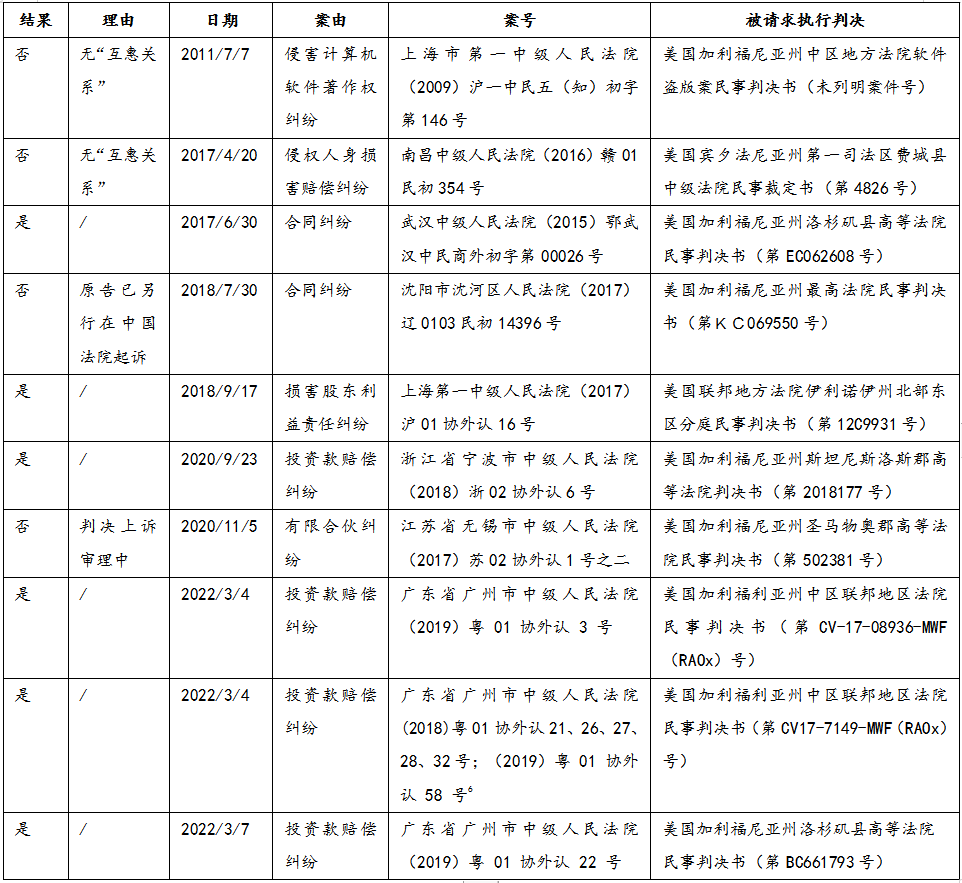

截至目前可公开检索到的案例,涉及中国法院承认和执行美国法院民商事案件金钱给付类判决的案件共计15宗。其中4宗案件中国法院裁判拒绝承认和执行美国法院判决,11宗案件中国法院裁判承认和执行美国法院判决。具体情况如下表所示:

各地法院在审判实务中,对中美之间互惠关系的认定在同一时段内曾存在不同的结论。如“武汉中级人民法院(2015)鄂武汉中民商外初字第00026号”及“南昌中级人民法院(2016)赣01民初354号”案件的审理过程中,申请人均引用了美国法院承认和执行罗宾逊直升机有限公司产品侵权纠纷案[7]作为构成互惠关系的依据,武汉和南昌两地法院仍对中美之间是否存在互惠关系做出了相反的结论。

然而,从以上案件来看,中国法院正趋向于采用更加宽容的标准解读互惠原则以承认和执行外国判决。

(一)认定互惠关系及承认和执行美国判决的整体趋势

自“武汉中级人民法院(2015)鄂武汉中民商外初字第00026号”这一标志性案件之后,中国法院认定中美之间存在互惠关系,并以此作为承认和执行美国法院判决的依据,出现了更稳定的可预测性。该案之后,仅有的两宗拒绝承认和执行美国判决的案件中,皆非基于中美之间不存在互惠关系。“(2017)辽0103民初14396号”案件是由于案件当事人已申请在中国法院另行起诉,法院意见中也对原告本可以就生效美国判决申请中国法院承认和执行予以确认;“(2017)苏02协外认1号之二”案件是由于申请中国法院承认和执行时,美国法院的审判程序处在二审程序中,暂未形成终审判决。法院意见中也明确指出,“如涉案美国法院判决在美国加利福尼亚州法院的上诉程序结束,该外国法院判决具备终局性、确定性的,洛社公司、黄智泽可以再次向有管辖权的人民法院申请承认和执行”。

(二)以美国全国作为整体判断是否存在互惠关系,而非以州为单位判断是否存在互惠关系,且不区分做出判决的美国法院是否为联邦法院

只要美国任一法院曾承认和执行过中国的判决,即可认定中国与美国之间存在互惠关系[8]。这一结论可在各中国法院承认和执行美国法院判决的法律文书中的措辞予以认定。如在“上海第一中级人民法院(2017)沪01协外认16号”中,被申请人曾提出反对意见:“这些州和中国在法律上无法构成互惠关系。”审理法院并未采纳以上意见,在法院意见部分概括性的陈述为:“考虑到美国法院曾多次承认和执行我国法院作出的民商事判决,我国法院可以基于互惠原则,对涉案美国法院民事判决予以承认和执行[9]。”

(三)区分实际损失与惩罚性赔偿的部分执行

2022年1月24日最高人民法院发布的《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》(以下简称“《会议纪要》”)对区分实际损失与惩罚性赔偿的部分执行的审判方法予以了确认,为金钱给付类判决的承认和执行给出了更为明确的实践指导。《会议纪要》明确指出,“外国法院判决的判项为损害赔偿金且明显超出实际损失的,人民法院可以对超出部分裁定不予承认和执行[10]”。需要说明的是,知识产权案件由于其较强的地域性、特殊性,相关判决的承认和执行不适用上述《会议纪要》[11]。但该《会议纪要》对其他金钱给付类判决案件的国际间承认和执行仍具有重要的指导意义。

本列表中2022年审结的八宗案件即《会议纪要》的精神相吻合。广东省广州市中级人民法院就被申请承认和执行的美国系列判决中的损害赔偿金、诉讼费的部分主文予以承认和执行。而对其中明显超出实际损失的惩罚性赔偿金部分,不予承认和执行。这体现了我国法院处理外国案件的承认与执行时,可以基于裁判国法律体系之差异而采取更为灵活性的处理方式,既保证与我国法律体系相吻合的部分金钱给付判决能够得到承认与执行,同时不会因为法律体系之差异产生激烈冲突。这一审判方法,也为更加广泛的承认和执行外国法院判决,提供了可能性。

(四)缺席判决及诉讼参与人的国籍差异会否对判决的承认与执行产生影响

实践中,就该问题咨询较多,笔者进行了简单梳理。关于缺席判决,上海第一中级人民法院(2017)沪01协外认16号,广东省广州市中级人民法院(2018)粤01协外认21、26、27、28、32号,广东省广州市中级人民法院(2019)粤 01 协外认 3 号、22号、58号判决中,相关美国判决均为缺席判决,法院并未以此作为拒绝承认和执行美国判决的理由。

而关于诉讼参与人的国籍,以2017-2018年度的三宗案例对比[12],被拒绝承认的南昌中级人民法院(2016)赣01民初354号案件中,四名申请人为美国籍的自然人,被申请人为中国注册公司;被承认和执行的武汉中级人民法院(2015)鄂武汉中民商外初字第00026号案件中,争议双方当事人均为中国籍自然人;被承认和执行的上海第一中级人民法院(2017)沪01协外认16号案件中,申请人为美国注册公司,被申请人为美国籍自然人。基于此,如果简单认为涉诉双方均为相同国籍或注册地时,外国判决获得承认和执行的可能性会增大也不无道理。但从更深层次考量,鉴于国际关系的动态变化,单纯基于互惠关系决定是否做出外国判决的承认与执行时,综合考虑涉诉双方的国际或注册地,显然也是必要的。

二、美国承认和执行外国法院判决的法律框架和司法实践

中国法院判定互惠原则的事实基础为外国法院是否做出过承认和执行中国判决的先例。因此分析美国相关司法实践,对于判断中国在承认和执行美国知识产权判决问题上的未来趋势,具有重大意义。

(一)美国承认与执行外国法院判决法律框架

承认与执行外国法院判决事项,美国未出台联邦层级的,在美国全境内统一适用的成文法。该事项属于各州司法自治领域[13]。由各州选择适用由统一国家法委员会[14]推行的《承认外国金钱判决统一法》1962版本、2005版本或第三版本(以下统称“《统一法案》”)[15]。《统一法案》并不是联邦法律,而是建议各州立法采纳的规范法律文本。目前,绝大多数的美国州已选择适用该三项《统一法案》[16]。

以纽约州为例,纽约州对于承认和执行外国法院金钱给付类判决持开放态度。纽约州已加入《统一法案》2005版本,并在州立法《纽约民事诉讼法》[17]中细化了承认和执行外国判决在纽约州的适用。

三部《统一法案》在细节的规定上虽略有不同,但总体而言,承认和执行外国法院的判决,需具备以下条件:

1、终局判决[18]

“终局判决”在部分州并非申请承认和执行的必须条件,对审判程序终局性的要求相比《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释更为宽松。如果待申请承认和执行的案件在美国境外的法院仍处于上诉审理过程中,美国法院仍拥有决定其是否满足承认和执行条件的自由裁量权[19]。

2、金钱给付类判决

该三部《统一法案》仅适用于金钱给付类判决。而对于强制令、宣告性判决或其他衡平法救济的判决内容不包括在《统一法案》适用范围内。更进一步,第三版本的《统一法案》允许承认“声明个人身份或确定财产利益”的外国判决。因此,若依据第三版本《统一法案》可承认和执行的外国判决范围更广。

3、互惠原则

中国法院审判实践中承认与执行外国判决需要以互惠关系的存在作为前置条件,而《统一法案》1962及2005版本均未将“互惠关系”作为承认和执行外国判决的必要条件。

在佛罗里达州、爱达华州、缅因州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、得克萨斯州,互惠原则是法院可以酌情考虑的因素(discretionary ground);在亚利桑那州、乔治亚州和马塞诸塞州,互惠原则则是法院必须考虑的因素(mandatory ground)。即以上州法院,依据州立法,对互惠原则在承认和执行外国法院判决中的具体认定采取了不同形态的标准[20]。

(二)美国拒绝承认与执行外国判决的法定原因

美国各法院拒绝承认与执行外国判决的法定原因,可分为强制性理由和酌情理由。强制性理由包括:司法系统层面的缺乏公正性和正当程序性;缺乏属人管辖权;缺乏标的物管辖权。酌情理由包括:送达程序的缺失、欺诈、诉求违反美国公共政策、不一致的判决、做出判决的法院与争议各方选择的法院不一致、不方便法院、外国法院的诚信度缺失、个案缺乏正当程序。

美国刚签署的《承认与执行公约》中所列明的拒绝承认和执行的理由也与三部《统一法案》基本一致,基本上是与判决作出国法院的程序正当性相关。《承认与执行公约》载明存在以下五种情形,才可以拒绝承认和执行他国法院判决:

(1)判决作出国法院对被告的通知不足;

(2)原告获得判决存在欺诈的行为;

(3)待执行判决与执行国的公共政策冲突;

(4)待执行判决与选择法院的合同条款存在冲突;

(5)待执行判决存在与在先判决(相同诉讼主体之间)存在冲突[21]。

上述的拒绝承认和执行的理由,均需由被申请人举证证明,且大部分答辩原因的举证要求、难度较高[22]。

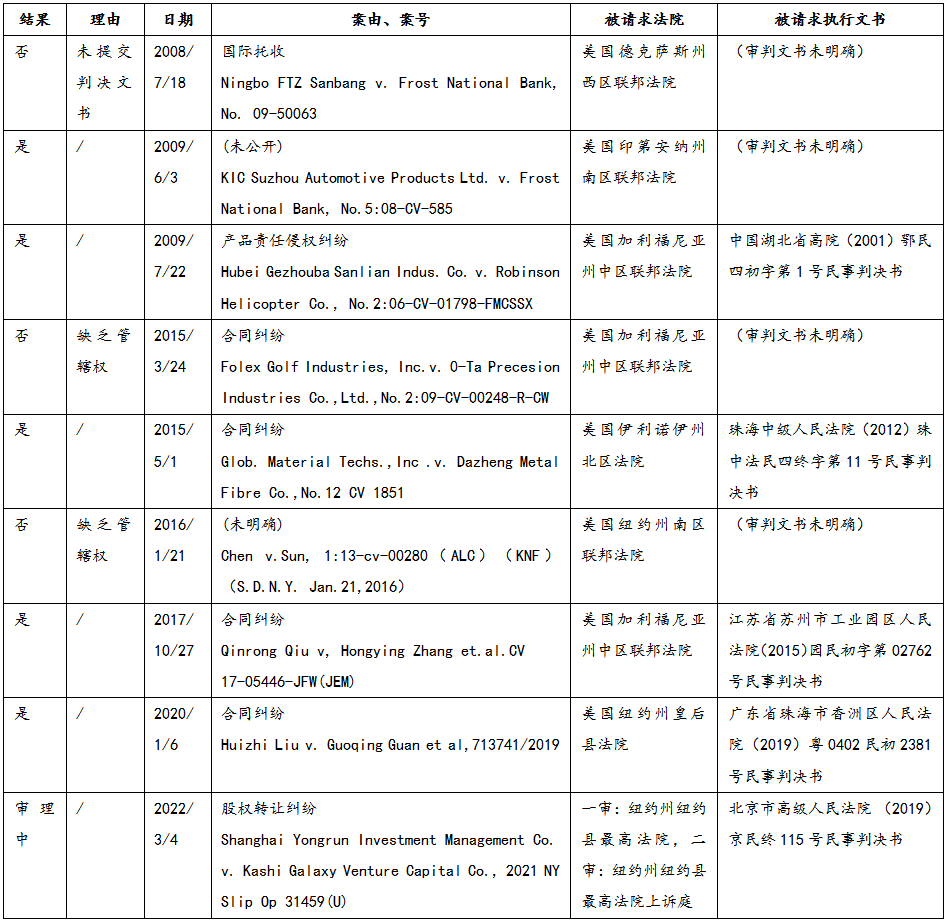

(三)美国承认与执行中国法院判决的司法判例

目前,根据公开途径能检索到的美国法院涉及承认和执行中国法院判决的判例共计9宗。其中,美国法院裁判承认和执行中国判决共计5宗,拒绝承认和执行的案件共计3宗,1宗案件正在上诉审理程序中。

以上被承认与执行的中国法院判决,均被美国法院认定为属于《统一法案》适用范围下的金钱给付类判决,即中国法院判决要求被告向原告支付金钱类的判决。从以上案件的判决情况可推测,当被申请承认和执行外国法院判决的内容仅涉及金钱给付,且不存在法律规定的拒绝承认和执行的法定理由时,中国法院判决被美国法院承认和执行的概率较大。

2021年4月30日,纽约州Yongrun Investment Management Co. v. Kashi Galaxy Venture Capital Co.,案[23]中,一审审判庭以“司法系统层面的缺乏公正性和正当程序”[24]为理由拒绝承认和执行中国法院的判决。然而,2022年3月10日,上诉审判庭撤销了一审法院的判决。认为中国法院判决是符合正当程序的,具体表现在被告在庭审中享有陈述的权利,有律师代理,且有上诉的权利[25]。

据此,该裁决也进一步证实了中国法院判决在美国的可执行性。该案对于中美之间互相承认和执行判决具有重大的意义。因中国法院判定互惠原则的事实基础为外国法院是否做出过承认和执行中国判决的先例。而美国纽约州纽约县最高法院上诉庭驳回一审审判庭不予承认和执行的决定,并认可中国司法审判程序的正当性,将会对其他州法院承认和执行中国法院判决带来积极且深远的影响[26]。而更多州做出承认和执行中国法院判决,也将加强中国法院对中美之间“互惠关系”的认定。

三、知识产权类判决的特殊属性及被承认和执行的可能性分析

因中美法院相互承认和执行对方判决的判例数量较少,暂未存在相互承认和执行知识产权判决的先例。仅有一例的侵害计算机软件著作权纠纷[27]因判决年份过早,且出现在具有标志性的“武汉中级人民法院(2015)鄂武汉中民商外初字第00026号”案件之前,故可参考性受限。结合前述中美两国之间的法律框架和现阶段的两国司法审判实践,笔者认为知识产权判决的金钱给付类部分在未来存在较大被承认和执行的可能性。具体原因如下:

(一)中美两国的涉及承认和执行外国法院判决的法律规定,均未明确排除对知识产权类判决的适用

前文所提到的《会议纪要》虽排除了对知识产权类案件的适用,但该《会议纪要》出台初衷本就是为涉外商事海事类案件提供指导。故该《会议纪要》应被视为积极支持金钱给付类外国判决在我国获得承认和执行的举措,而不应被视作禁止承认和执行知识产权类判决的依据。

美国方面,涉及承认和执行外国法院判决的法律法规中,大部分州也未将知识产权类案件以案件类型的形式排除在可承认和执行的范围之外。

(二)区分知识产权类判决金钱给付部分及非金钱给付部分

知识产权类判决非金钱给付类的部分,如与侵权认定无关的专利商标有效性裁决、版权与未注册商标权与未注册外观设计权的有效性裁决,就其确权性的性质,不适合纳入国际私法承认和执行外国法院判决的范畴内。因为这将对被请求国知识产权保护产生实体性影响,也与《伯尔尼公约》和《巴黎公约》确立的知识产权地域性原则相冲突[28]。这也是《承认和执行公约》将知识产权有效性裁决作为别除事项的原因。而知识产权类判决的金钱给付判决部分,如侵权损害赔偿部分,就其非确权性质,获得外国法院的承认和执行,仍存在较大的可能性。

笔者于2020年6月发布的系列文章中,曾基于中美法律体系具体规则上的诸多差异,尤其是惩罚性赔偿的适用上,判断中国法院大概率会以“违反基本法律原则或社会公共利益”为由不予承认和执行相应美国判决[29]。但近年来,中国知识产权法律体系中有关惩罚性赔偿制度的建设取得了跨越性的进展。如2021年3月3日发布的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》[30]中,对多类别的知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用范围,故意、情节严重的认定,计算基数、倍数的确定等作出了具体规定。各地法院也通过明晰裁判标准,积极推行侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的进程。例如,2022年4月21日发布的《山东省高级人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》、2022年4月25日发布的《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》等。

此外,适用惩罚性赔偿的高额判赔案件明显也增多。如最高法知识产权侵权惩罚性赔偿第一案——“卡波”技术秘密侵权案[31]顶格判处侵权获利五倍的惩罚性赔偿3000余万元、欧普公司诉华升公司侵害商标权纠纷案[32]按照涉案商标的许可使用费、侵权行为持续时间所确定的基数的三倍计算惩罚性赔偿数额、“斐乐体育”侵害商标权及不正当竞争纠纷案[33]按照相关年度推定营业利润的三倍确定惩罚性赔偿数额等。

据此,随着中国近两年内在知识产权案件领域内对惩罚性赔偿理论及实践的不断推进,中国基于公共政策因素的考量而拒绝承认和执行美国法院判决的可能性正在逐步下降。但由于中美之间尚未存在互相承认和执行知识产权类判决的案例,被请求承认与执行的判决中的“惩罚性赔偿”部分的具体处理方式仍待明确。

即使采取更保守的态度,考虑到现今中美知识产权法律体系的整体制度仍存在差异,但如前述分析,2022年在中国获得承认与执行的八个案件[34],法院采取的部分承认执行的灵活审判方法,也为未来参照《会议纪要》的规定和精神,承认和执行外国法院知识产权类案件中金钱给付类判决部分,提供了实操思路。

(三)美国曾承认和执行过外国知识产权类判决的金钱给付部分[35]

早在1998年,美国德克萨斯州上诉法院就曾依据《统一法案》,承认过加拿大法院作出的专利侵权判决[36],并执行了判决中的侵权损失赔偿部分。德克萨斯州上诉法院做出该判决的依据为,“未出现应不予承认和执行的法定理由,且也没有证据证明加拿大法院会无理由的拒绝和承认美国判决[37]。”

四、结语

2019年12月,最高院发布《关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障的意见》[38],确立了推定互惠原则的适用,即我国法院根据两国私法合作交流意向,先行认定互惠关系及承认和执行外国法院判决[39]。推定互惠原则这一法律概念在2022年3月17日由上海海事法院经最高人民法院批准发布的裁决中得到了充分的体现。该案中,尽管不存英国法院承认和执行中国法院判决的先例,但因满足中国判决可以被英国法院承认和执行的条件,中国法院首次确认了英国法院判决在中国可以被承认和执行。

在互联互通的跨境承认和执行法律领域,中国法院正采取着更加积极和开放的态度。我国正不断地通过立法完善、政策支持以及审判实践的方式实现加强国际司法协助与合作,营造开放包容的国际法治环境。

注释

[1] 《承认与执行外国民商事判决公约》全文:https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137.

[2] 2019年海牙国际私法会议上,包括中国在内的多国代表确认了《承认与执行公约》的文本,《承认与执行公约》的条款得到海牙国际私法会议的确认,进而可以开放供各国签署。《承认与执行公约》在中美等特定国家内生效仍需遵循后续该国国内法规定的签署、批准程序。

[3] 《中华人民共和国缔结条约程序法》第七条:“条约和重要协定签署后,由外交部或者国务院有关部门会同外交部,报请国务院审核;由国务院提请全国人民代表大会常务委员会决定批准;中华人民共和国主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定予以批准。”

[4] 邹雯、张嘉玥:《中国法院承认和执行美国法院知识产权类判决之可能性分析》,原文载于“知产力”公众号,2020年6月29日。

[5] 同脚注4。

[6] 该六宗案件中的六名申请人为对应美国判决内的六名原告,该六宗案件属于同一系列案件。广州市中级人民法院分别组成合议庭进行了审查,于2022年3月4日合并判决。

[7] Hubei Gezhouba Sanlian Industrial Co., Ltd. et. al. v. Robinson Helicopter Co., Inc., 06-01798 (C.D. Cal 2009),美国加州中部联邦法院根据美国《统一法案》在2009年承认和执行湖北省高级人民法院作出的湖北葛洲坝三联实业股份有限公司、湖北平湖旅游船有限公司诉美国罗宾逊直升机有限公司产品侵权纠纷案(2001)鄂民四初字第1号《民事判决书》。

[8] Terence Wong.(2019). The Current Status of Enforcing U.S. Judgments in China. Retrieved from https://www.hk-lawyer.org/content/current-status-enforcing-us-judgments-china.

[9] 上海第一中级人民法院(2017)沪01协外认16号《民事裁定书》。

[10]《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》第四十五条。

[11]《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》第三十三条。

[12] 本文此处仅选取该三宗案件对比的原因为: 2017-2018为中国法院是否承认和执行美国判决开始出现变化、并有所波动的年份。2017-2018年出现的三个案件,南昌案被拒绝承认和执行、武汉案被承认和执行、上海案被承认和执行。从承认和执行的不同最终裁判结果,进而讨论双方当事人的国籍,可比性更突出。此外,2017-2018三个案件已经覆盖双方当事人国籍变换的多种情形。

[13] Recognition of Foreign Country Judgments in the United States: a Primer.(2014). Retrieved from http://www.cc.mystory.life/blog/didtoday.html.

[14] Uniform Law Commission.

[15] The 1962 Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act; The 2005 Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act; The Restatement (Third) of Foreign Relations Law’s provisions on foreign judgment recognition.

[16] 各州选择适用情况:

https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=9c11b007-83b2-4bf2-a08e-74f642c840bc

[17] The New York Civil Practice Law and Rules (CPLR)

[18] 《承认外国金钱判决统一法》1962版本、2005版本对“终局判决”要求更高。要求被申请承认和执行的外国判决为“终局的、决定性的、可执行的”。

[19] 同脚注13。

[20] 同脚注13。

[21] 《承认与执行公约》第7.1条。

[22] 方建伟、王渊、刘润洋:《从雍润案浅议中国法院判决在美国的承认与执行》,2022年3月31日。

[23] Shanghai Yongrun Investment Management Co. v. Kashi Galaxy Venture Capital Co., 2021 NY Slip Op 31459(U).

[24] “was rendered under a system which does not provide impartial tribunals or procedures compatible with the requirements of due process of law.”

[25] 同脚注23。

[26] 同脚注22。

[27] 上海市第一中级人民法院(2009)沪一中民五(知)初字第146号《民事判决书》。

[28] 张鹏:《一文纵览国际民商事争议解决新进展 ——<承认与执行外国民商事判决公约>签署确认》,2019年7月10日。

[29] 同脚注4。

[30] 法释〔2021〕4号。

[31] 最高人民法院(2019)最高法知民终 562 号《民事判决书》,入选2021年2月26日发布的《最高人民法院知识产权法庭2020年10件技术类知识产权典型案例》,同时入选最高人民法院2021年3月15日发布的《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》。

[32] 广东省高级人民法院(2019)粤民再147号《民事判决书》,入选最高人民法院2021年3月15日发布的《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》。

[33] 北京知识产权法院(2017)京73民终1991号《民事判决书》,入选北京高院2022年4月25日发布的5起知识产权惩罚性赔偿典型案例。

[34] 广东省广州市中级人民法院(2018)粤01协外认21、26、27、28、32号,广东省广州市中级人民法院(2019)粤 01 协外认 3 号、22号、58号判决《民事裁定书》。

[35] De Fontbrune v. Wofsy;Doroszka v. Lavine;Reading & Bates Const. Co. V. Baker Energy Resources Corp., (976 S.W. 2d 702(Tex.App.-Houston(1 Dist.),1998).

[36] Reading & Bates Const. Co. v. Baker Energy Resources Corp.,106.

[37] The court concluded that there was no reason to refuse recognition of the Canadian judgment. It found no reason to believe that a Canadian court would automatically refuse to enforce a foreign country judgment on the sole basis that the damages were excessive compared to Canadian standards’.

[38] 《关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障的意见》(法发〔2019〕)29号第十九条:“加强国际司法合作,协调司法管辖权的行使;明确边境地区设立的国际合作中心的法律地位,探索境内经贸合作区的外国法律适用以及境外经贸合作区的中国法律适用;采取积极举措,便利外国法院民商事判决的承认和执行。”;第二十四条:“采取推定互惠的司法态度,以点带面不断推动国际商事法庭判决的相互承认与执行。”

[39] 同脚注4。

(图片来源 | 网络)