三次递表港交所:海辰储能的IPO闯关路与宁德时代的知产狙击战

作者 | 布鲁斯

10月27日,厦门海辰储能科技股份有限公司(下称“海辰储能”)第三次向港交所递交上市申请书,距离其2023年7月撤回A股辅导备案、2025年3月港股招股书失效仅时隔半年。

这家成立仅6年的储能企业,以“黑马”之姿冲进全球储能电池出货量前三,却被与宁德时代的知识产权纠纷阴影笼罩。在IPO审核愈发关注合规性的背景下,这场横跨竞业限制、专利与商业秘密的多重争议,成为其上市之路上最关键的变量。

1、黑马与龙头的贴身博弈:技术与市场的双重对决

根据国家能源局网站的解释,储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,通常储能主要指电力储能。储能行业在近两年发展迅猛。有公开数据显示,截至2024年年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时,约为“十三五”末的20倍,较2023年底增长超过130%。

海辰储能此次递交的上市申请显示,2019年成立的海辰储能,是一家专注于提供以储能电池和系统为核心、覆盖全场景储能解决方案的新能源科技公司。

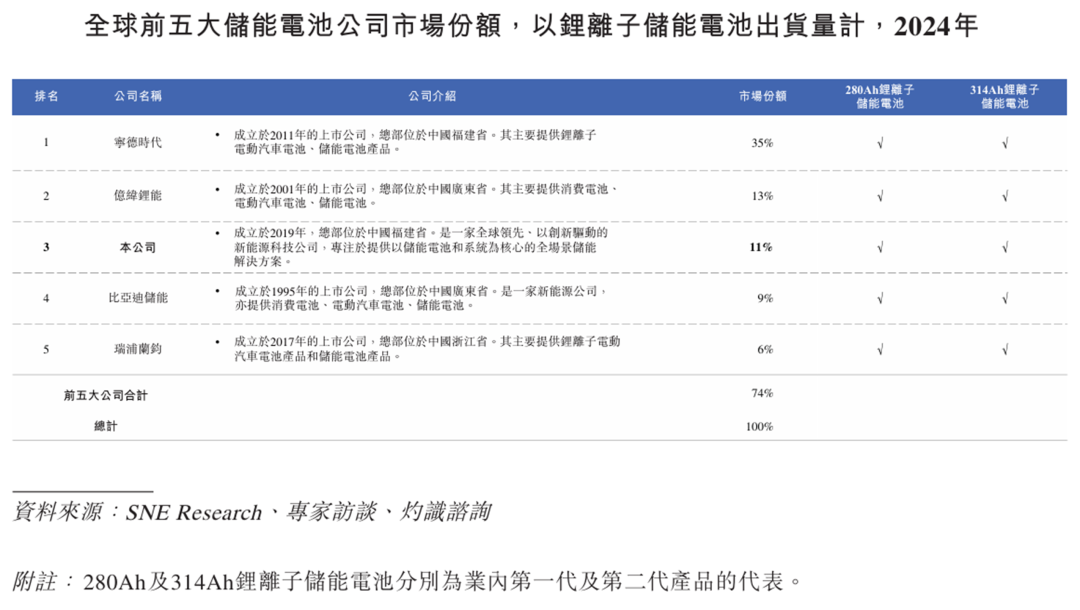

储能行业的赛道上,海辰储能与宁德时代的竞争早已进入白热化阶段。根据上市申请披露的2024年数据,海辰储能以35.1GWh的出货量位居全球储能电池市场第三,市占率达11%,2022年至2024年的年复合增速高达167%;而宁德时代作为行业龙头,凭借先发优势与技术积累占据主导地位,双方在核心技术迭代与市场份额争夺中形成直接对抗。

2024年全球前五大储能电池公司市场份额,海辰储能以11%的锂离子储能电池出货量位居第三(来源:海辰储能上市申请书)

回溯产品迭代时间线,技术路线的高度同步成为最引人注目的竞争特征,而这场技术竞速战在2025年则达到顶峰:

2020年宁德时代推出280Ah储能电芯后,海辰储能于2021年迅速跟进量产;

2023年8月宁德时代实现314Ah电芯量产,海辰储能仅隔一个月便在苏州储能展上推出同款电芯产品,并于当年11月实现系统量产;

2025年4月海辰储能在ESIE展会上高调发布587Ah储能电池及配套系统,宣称“完全自主研发”,并联合产业链企业定义尺寸标准,两个月后,宁德时代即在SNEC展前夕宣布量产同规格电芯,直接将双方推向技术争议的风口浪尖。

宁德时代于2025年6月海辰储能上市聆讯关键阶段,以不正当竞争为由对海辰储能提起诉讼,对此提出质疑认为,海辰储能587Ah电芯与自身专利产品的参数高度重叠,能量密度偏差仅4.4%,远低于行业普遍存在的10%技术代差阈值,涉嫌技术复制。海辰储能则在今年8月4日发布的声明中称此说法“与事实严重不符”,并表示该产品是基于其2023年发布的千安时长时储能电芯,根据2小时场景需求定义而成的,属于自主研发产品。

市场层面的竞争同样激烈。海辰储能凭借快速迭代的产品矩阵,已形成覆盖280Ah、314Ah、587Ah及1175Ah的全场景布局,其中587Ah电芯被视为下一代储能技术的核心规格,直接瞄准宁德时代的战略腹地。而宁德时代通过济宁基地的新建产能抢先实现587Ah电芯量产,试图在技术标准与市场交付上占据主动,双方的较量已从产品延伸至产业链话语权的争夺。

2、纠纷升级:从竞业违约到商业秘密的全面对抗

这场竞争背后,是双方长达两年多的知识产权与商业伦理纠葛,且纠纷规模随海辰储能的上市进程不断扩大。

矛盾最早始于核心人才流动引发的竞业限制争议。海辰储能创始人吴某某的职业经历成为争议起点:根据公开报道,2011年加入宁德时代后,他作为技术骨干参与67项复合集流体等相关专利技术研发,2018年更成为宁德时代授予期权的195名中层管理人员之一;2019年2月离职后,吴某某于当年12月创办海辰储能。

2023年,宁德时代以违反竞业协议为由针对吴某某提出仲裁申请,最终宁德市劳动人事争议仲裁委员会于2023年9月裁决其支付100万元违约金,款项由其妻子、海辰储能前法定代表人林某某代为支付。

几乎同时,另一位宁德时代前资深工程师张某的竞业纠纷浮出水面。中国庭审公开网公开信息及媒体报道显示,2021年底离职后,张某加入与海辰储能有合作的厦门稀土材料研究所,却被宁德时代拍到多次佩戴海辰储能工牌进出海辰储能厂区。宁德时代认为,张某在厦门稀土材料研究所期间,实际上服务于海辰储能,违反竞业限制义务,并直指吴某某不仅自身违约,还规避竞业限制协议利用人脉挖角核心人才。

这场诉讼进一步暴露海辰储能高管团队的“宁王基因”——四位执行董事中三人曾任职宁德时代,除了吴某某外还包括负责技术管理、市场战略管理的两名副总经理,且核心前员工均获得高额股权激励。

时间来到2025年,双方纠纷显著升级,不仅出现新的不正当竞争纠纷和涉及多件专利的民事诉讼,甚至还延伸至商业秘密刑事调查。

2025年6月,宁德时代以不正当竞争为由,对海辰储能、吴某某等8名被告提起诉讼,认为海辰储能是由吴某某于其竞业限制期间创立,海辰储能、吴某某等被告共同规避竞业限制,并挖角其7名员工,因此索赔1.5亿元,案件开庭日期8月12日恰好卡在海辰储能港股IPO关键期。

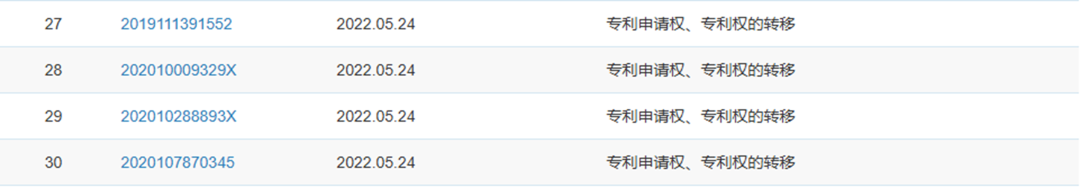

一个月后的2025年7月,宁德时代再以“侵犯商业秘密”为由向厦门警方报案,导致曾任宁德时代设备工程师的海辰储能工程部负责人冯某某被采取强制措施。根据晚点LatePost等的消息,与海辰储能同年成立的深圳海鸿新能源,于2022年将21项含复合集流体技术的专利集中转移至海辰储能,宁德时代因怀疑相关专利可能涉及自身商业秘密而展开调查。据多家媒体报道,海鸿新能源监事林某某为吴某某亲属。

知产力检索国家知识产权局中国专利公布公告信息发现,海鸿新能源2022年5月确实曾有一批涉及复合集流体等技术的专利权转移至海辰储能的登记记录。

海鸿新能源2022年5月涉及复合集流体等技术的专利权转移登记记录(来源:中国专利公布公告)

据报道,宁德时代在调查中发现,冯某某2017年从宁德时代离职后曾化名“马工”,在为宁德时代代工复合集流体的金美新材深度参与项目,项目实际由金美新材和福建新嵛及吴某某亲属许某某三方合作的项目组共同执行,项目结束后,冯某某入职海辰储能。

面对指控,海辰储能在今年8月发布的声明中称涉案技术经第三方鉴定为“公知技术”,且公司从未使用,不过并未对专利转移与人员流动的高度关联性给出回应。

2025年9月,宁德时代就海辰储能目前拥有的9件专利对海辰储能及其部分员工提起7起诉讼。根据海辰储能上市申请书的说法,宁德时代在该系列诉讼中要求海辰储能将涉案专利的所有权转让给宁德时代,并赔偿诉讼相关合理费用50万元。

截至10月底,上述不正当竞争诉讼与商业秘密刑事调查均在审理中,形成民事与刑事程序交织的复杂局面,成为海辰储能IPO路上的最大不确定性。

3、诉讼阴影下的IPO闯关:风险与破局关键

未决知识产权纠纷已成为海辰储能第三次冲击IPO的核心变量。不过在上市申请书中海辰储能透露,即使法院最终认定侵权并全额支持宁德时代索赔,1.5亿元索赔金额仅占其2024年度营收的约1.2%,预期不会对其产生重大不利影响。

而在今年9月的7起专利诉讼中,海辰储能称其“从未将相关专利应用于其任何产品,并且亦无计划将该等专利应用于其未来产品”,因此不会对其整体业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。

587Ah电芯作为下一代核心产品,将是宁德时代与海辰储能之间竞争的重要阵地。加之海辰储能高管团队“宁王基因”等背景,若叠加此次诉讼风险仍有可能对其IPO带来挑战。

当然,海辰储能并非孤例,宁德时代不是第一次对拟上市储能企业在上市关键期发起专利诉讼。近年来,宁德时代先后对远景能源、中创新航、蜂巢能源等国内多个同行发起专利侵权诉讼,对中创新航和蜂巢能源的诉讼也是正值其宣布筹备IPO之际。

这场横跨资本市场与知识产权领域的博弈,仍在等待司法与市场的双重裁决。归根结底,这场博弈考验的是海辰储能研发合规性与知识产权布局的前瞻性,这既是其IPO通关的钥匙,也是科技企业上市前需筑牢的根基。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

封面来源 | Pixabay