从专利角度浅谈世界首例基因编辑婴儿诞生事件

作者|王函 上海市汇业律师事务所

(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文2668字,阅读约需6分钟)

一、事件回顾:

“一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于11月在中国诞生。这对双胞胎的一个基因经过修改,使她们出生后即能天然抵抗艾滋病。这是世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿……”11月26日,这则消息在网上热传,掀起轩然大波。针对此事,上百位科学家公开表示反对。11月26日,国家卫生健康委员会在官网上回应称,已立即要求广东省卫生健康委认真调查核实,依法依规处理,并及时向社会公开结果。

(贺建奎现身第二届基因大会)

11月28日,深陷舆论漩涡的贺建奎到达位于香港大学李兆基演讲厅的第二届人类基因组编辑国际峰会现场,并发表了主题演讲。全世界都在等待贺建奎给出一个合理的解释。演讲开始,贺建奎表达了自己诚挚的歉意,然而歉意仅仅是对于试验结果因保密性原因遭到意外泄露一事。大会主席、诺奖得主大卫巴尔的摩发表观点,这项临床试验由于缺乏透明度,破坏了科研群体的规则,不会被同行认可,并且极为不负责任!

二、专利问题

在大家都在讨论此次事件中的医学风险和伦理问题时,作为一名专利律师,我同时在思考这里面可能存在的专利问题。在此,我抛砖引玉,请大家不吝赐教。

1、 什么是专利权的保护客体

专利权的保护客体,也称为专利法保护的对象,是指依法应授予专利权的发明创造。专利法第二条对可授予专利权的客体作出了规定。考虑到国家和社会的利益,专利法还对专利保护的范围作了某些限制性规定。一方面,专利法第五条规定,对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权,对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造不授予专利权;另一方面,专利法第二十五条规定了不授予专利权的客体。

那么,问题来了,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿技术是否属于专利权的保护客体呢?笔者认为,不属于专利权的保护客体。原因如下:

第一、基因编辑婴儿违反社会公德。《专利审查指南》中明确规定:社会公德,是指公众普遍认为是正当的、并被接受的伦理道德观念和行为准则。发明创造与社会公德相违背的,不能被授予专利权。例如,非医疗目的的人造性器官或者其替代物,人与动物交配的方法,改变人生殖系遗传同一性的方法或改变了生殖系遗传同一性的人,克隆的人或克隆人的方法,人胚胎的工业或商业目的的应用等,上述发明创造违反社会公德,不能被授予专利权。

第二、基因编辑婴儿涉嫌违反多项法规。《医疗技术临床应用管理办法》规定,属于第三类(涉及重大伦理问题、高风险、安全性有效性尚需规范的临床试验等)的医疗技术首次应用于临床前,必须经过卫生部组织的安全性、有效性临床试验研究、论证及伦理审查。” 《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》规定,涉及人的生物医学研究应当符合知情同意、控制风险等伦理原则,其中控制风险原则要求首先将受试者人身安全、健康权益放在优先地位,其次才是科学和社会利益,研究风险与受益比例应当合理,力求使受试者尽可能避免伤害。《医疗技术临床应用管理办法》中规定符合相关情形的按照《医疗机构管理条例》和《执业医师法》进行处理,具体包括,医疗机构诊疗活动超过登记范围的,予以警告、责令改正、罚款、吊销《医疗机构执业许可证》等处罚,医师执业违反规定的处以警告、暂停执业活动、吊销执业证书等,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三、基因编辑婴儿涉嫌属于专利法第25条不授予专利权的客体。专利法第25条规定,疾病的治疗方法属于不授予专利权的客体。《专利审查指南》规定:为预防疾病而实施的各种免疫方法;以治疗为目的的受孕、避孕、增加精子数量、体外受精、胚胎转移等方法应当视为治疗方法。笔者认为,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿涉嫌属于治疗方法,因此属于专利法第25条不授予专利权的客体。

综上所述,笔者认为,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿技术不属于专利权的保护客体。

2、什么是CRISPR基因编辑技术?

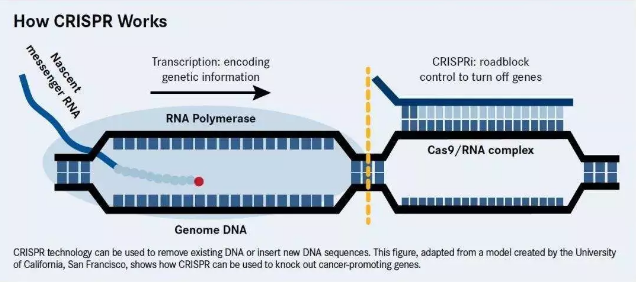

CRISPR(Clustered regularly interspaced short palindromic repeats)是一项基因编辑技术,是生命进化历史上,细菌和病毒进行斗争产生的免疫武器,简单说就是病毒能把自己的基因整合到细菌,利用细菌的细胞工具为自己的基因复制服务,细菌为了将病毒的外来入侵基因清除,进化出CRISPR系统,利用这个系统,细菌可以不动声色地把病毒基因从自己的染色体上切除,这是细菌特有的免疫系统。CRISPR在生物医学研究领域引起一场巨变。不像其他基因编辑手段,它使用起来廉价、迅速且简单,并因此席卷全球实验室。研究人员希望利用它调整人类基因以消除疾病,创造生命力更加顽强的植物,并且消灭病原体。

(CRISPR 基因编辑)

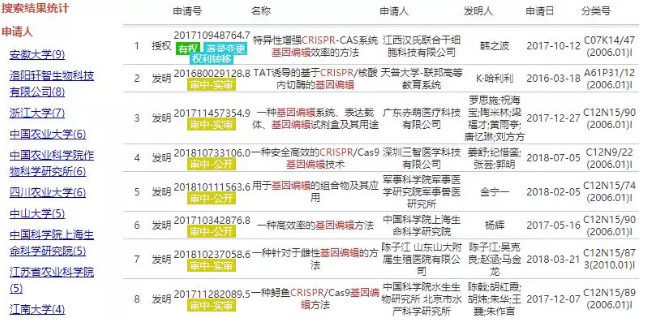

笔者通过检索国内专利申请,以“CRISPR 基因编辑”为关键词检索到250项相关专利申请,其中,安徽大学的申请量第一,洛阳轩智生物科技有限公司、浙江大学、中国农业大学、中国农业科学院作物科学研究所位列第二-第五。可见,CRISPR 基因编辑技术在动植物上的应用不少。

这一次的事件告诉我们,监管方面的问题以及科研者自觉性的缺失可能造成极大的不良后果。甚至可能因为公众的不了解,对CRISPR基因编辑技术产生偏见,摧毁科研人员的心血。可以明确的是,目前,胚胎基因编辑不是该领域的主流研究方向。因此,我们不能矫枉过正,以偏概全,要辩证的看待基因编辑的风险。从目前来说,CRISPR基因编辑仍存在一些限制其发展的因素,例如脱靶效应、可能存在致癌风险等。基于该技术的变革性,在美国,学术界出现了一场前所未有的“专利之争”,对战双方分别是Doudna领衔的加州大学和张锋所在的Broad研究所。尽管专利纷争不断,但并未影响CRISPR技术的广泛传播和应用。

三、结束语

科技进步推动人类社会发展,专利制度是给天才之火浇上利益之油。但专利制度有法律底线,任何违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权。这是给公众的最基本保障,也是科研工作者应当守住的最后一道防线。同时笔者真心地希望,这次的事件不要让公众对CRISPR基因编辑技术本身产生偏见,摧毁科研工作者的心血。