新《反不正当竞争法》明确显性使用存侵权风险,非混淆性隐性使用合法

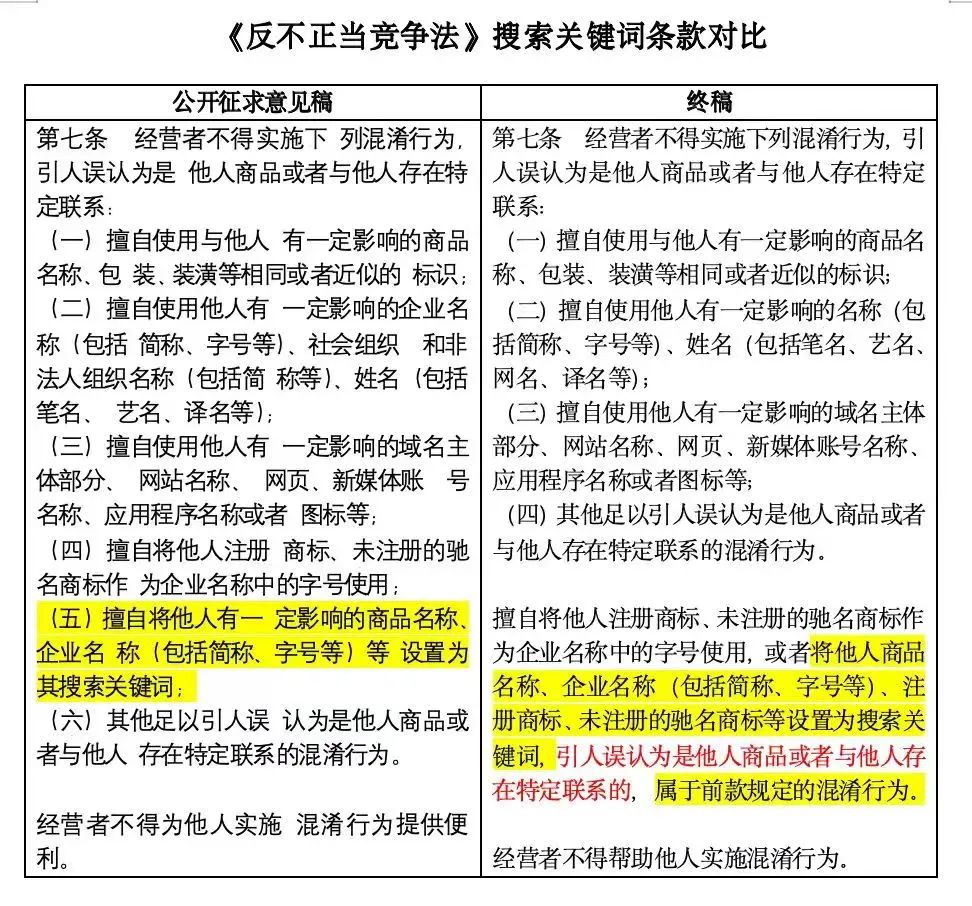

6月27日,十四届全国人大常委会第十六次会议表决通过新修订的《反不正当竞争法》,新法第七条中针对搜索关键词使用问题规定:“将他人商品名称、企业名称(包括简称、字号等)、注册商标、未注册的驰名商标等设置为搜索关键词,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的,属于前款规定的混淆行为。” 针对互联网领域搜索关键词使用的法律争议(尤其是隐性使用是否侵权),新法首次以立法形式明确规则,此前学界和实务界对显性、隐性使用的合法性存在分歧。

司法困局之破解

搜索关键词的使用分为显性使用和隐性使用:关键词显性使用场景中,关键词(尤其是他人知名商业标识)会直接或间接地包含在用户可见的非权利人相关的搜索结果中,容易使消费者误解该链接指向权利人或其授权方,或者认为两者存在特定商业联系,构成混淆;而关键词隐性使用是指经营者将他人的商标、企业名称等商业标识设置为后台推广关键词,但搜索结果的前台展示页面并不显示该关键词的推广方式。

(关键词隐性使用示例,搜索“某包”,第一位为“某宝”广告)

在司法实践中,关键词显性使用的性质认定已经能够达成共识,而关键词隐性使用是否构成不正当竞争,在司法实践中曾引发广泛争议。在备受关注的最高院典型案例“海亮案”中,法院认定被告将“海亮”设置为后台关键词的行为虽不构成混淆行为,但违反了原《反不正当竞争法》第二条,理由是该行为“将他人的知名度转化为自身流量,使竞争对手损失交易机会”。该判决代表了相当一部分法院的观点:即便不存在混淆可能性,也可以根据“违反商业道德”原则认定构成不正当竞争。

然而,反对声音同样存在。早在2021年上海某法院的判决中,法官就明确持相反立场,认为隐性使用关键词“未损害消费者权益,反而降低其搜索成本”,属于正常商业推广行为。而在最高人民法院就“海亮案”作出再审判决之后,最高人民法院机关报《人民法院报》、最高人民法院机关刊《人民司法》均刊载了与该案判决精神相悖的案例和文章,认为关键词隐性使用行为不构成不正当竞争。中国政法大学陶乾副教授亦撰文强调,对未落入专门条款的行为应审慎适用一般条款。

上海交通大学知识产权与竞争法研究院院长、讲席教授孔祥俊认为,此次修订有望解决长期存在的“向一般条款逃逸”问题。总结过往判例可见,在缺乏专门规定的情况下,许多法院在处理此类案件时,不得不频繁援引《反不正当竞争法》第二条的一般条款进行裁判。这种“逃逸”不仅导致裁判标准模糊、可预期性差,更潜藏着过度干预市场自由竞争的风险。新法通过将产生混淆后果的关键词使用行为明确纳入第七条规制范畴,为司法机关提供了具体的裁判规则,或许能够一定程度上遏制实践中对一般条款的扩张性适用倾向,使法律适用回归到更清晰、更稳定的轨道上来。

场景正当性之明晰

在关键词隐性使用场景中,用户看到的广告或链接信息本身是清晰、独立的,不会联想到被设置的关键词权利人。而经营者使用关键词的目的可能仅是精准触达对相关关键词感兴趣的潜在客户,并非刻意误导用户将其与特定品牌混淆,实际上也无法造成误导用户的后果,这种行为更接近于正当的市场细分策略,符合数字营销的精准化趋势。江苏省某中级人民法院在某侵害商标纠纷判决中即认可,网络用户用某一商标作为搜索词进行搜索的目的具有多重性,使用他人商标作为付费搜索关键词的行为不当然构成侵权,而这也是关键词隐性使用的合理性基础。

这种合理性还体现在消费者体验层面,中国社会科学院大学互联网法治研究中心主任刘晓春认为,在搜索引擎广告实践中,合理的关键词隐性使用不仅不会增加消费者的选择成本,反而可能帮助消费者获得更多有效信息和选择机会。当推广内容明确标识广告来源、不含误导性信息且与自然搜索结果明显区分时,这种技术性使用实际上提升消费者的信息获取效率,进而优化了消费者的搜索体验。新法此条款实际上意味着关键词的隐性使用本身并不必然违法,判断的关键在于是否实际导致消费者产生错误认识。

对于关键词隐性使用的正当性,孔祥俊院长也表达了认可态度,不构成市场混淆的隐性使用有其经济上的合理性和法理上的正当性,应当允许其存在。关键词搜索广告已是平台经济的重要组成部分,具有独特且多样化的商业功能,对于经营者和消费者总体上是有益的。禁止隐性使用相当于扼杀了此类商业模式,既不利于维护广告主的正当利益,也不利于扩展消费者获取市场信息的渠道,更不利于广告业的积极发展。《反不正当竞争法》的适用和修订应当洞察关键词搜索行为的本质,符合此类法律调整的实际。

认定标准之创新

新法的创新之处在于没有简单禁止所有形式的关键词使用行为,而是确立了以消费者认知效果为核心的判断标准,将"引人误认"作为混淆行为的核心要件,确立了"显性使用存侵权风险,非混淆性隐性使用合法"的基本规则。这意味着,未来评价关键词隐性使用行为的关键,将聚焦于该行为在消费者端实际造成的认知效果是否足以让相关公众产生误认或关联联想,而非仅仅着眼于后台关键词的设置行为本身。这一标准将有效避免仅凭设置行为就推定行为人具有主观恶意或必然造成损害。

中国政法大学数据法治研究院博士生导师郜庆从消费者心理学角度分析,搜索行为中的决策过程具有三个显著特征:信息获取的有限性、判断时间的短暂性以及依赖标识的显著性。修订草案将"引人误认"而非单纯的技术性使用作为违法标准,正是基于对消费者这一认知特点的深刻把握。此次修订凸显了我国竞争立法对消费者权益保护的高度重视,体现了法律对消费者认知和决策过程的实质性保护。

新《反不正当竞争法》第七条中对搜索关键词行为的规定,体现了立法者对数字市场竞争秩序的规范意图。在互联网搜索这一特定场景下,"引人误认"的判断必须充分考虑技术特性,避免简单套用线下市场的标准。对于行业而言,这既是规范也是机遇。通过建立科学合规体系,企业可以在法律框架内继续发挥关键词广告的市场价值,而清晰的规则边界最终将促进搜索生态的健康有序发展。未来随着司法解释和行业实践的积累,搜索领域不正当竞争的认定标准必将日趋精细化,为数字经济创新提供更明确的法治保障。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

编辑 | 有得