改编权的保护范围与侵权认定问题

作者 | 李 杨 苏州大学王健法学院副教授

(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

(本文16221字,阅读约需32分钟)

摘 要:改编权是一项重要的著作财产权。在理解和界定改编权的保护范围时,有必要构建一种“行为—作品”范畴的二元解释方法。二者共同构成改编权保护范围的双重认知体系,同时也是侵权认定中彼此联系、互为印证的重要因素。从二元范畴来看,改编是具备一定独创性且保留作品基本内容的改动行为。在改编侵权认定的基本规则上,应重视“相似性”在改编来源事实和侵权价值判断中的双重内涵,区分“证据性相似”与“实质性相似”。在改编权的侵权认定方法与步骤方面,“来源事实认定—对接层分析—侵权价值判断”的新三步法是解决改编侵权认定问题的一种理论尝试,同时对司法实践也具有积极的指导意义。

关键词:改编权;行为;作品;综合性表达;相似性

改编权(right of adaptation)是一项重要的著作财产权。从利用方式来看,作品的演绎形式包括“改编、翻译、修订、摘选、节录以及对在先作品所实施的任何能产生新作品的改造”[1]。一般而言,改编和翻译是最为典型的作品演绎方式,改编权旨在控制他人对作品未经授权实施改动的派生创作行为。作为一项独立的著作财产权,改编权也不同于保护作品完整权、修改权等著作人身权。虽然都涉及作品的改动行为,但保护作品完整权重在维护作者已经定型的表达,保护的是作品不受歪曲、篡改的作者精神利益;而修改权重在维护作者人格与表达一致的延续性,“当作者的思想、情感或观点发生变化时,为了消除原有表达与作者人格之间的矛盾,继续确保作品与作者人格的一致性,法律允许作者对作品进行修改”[2],实际上发挥着法意等欧陆国家之收回权的部分功能。保护作品完整权和修改权都是著作权法尊重和维护作者自决意志的精神利益体现。与之不同,改编权从财产视阈出发,是通过控制他人对作品未经授权的改动行为,进而保护著作权人对作品派生市场所享有的可预见性利益。

在我国著作权侵权案件中,与改编权相关的诉讼纠纷所占的比重较小[3],论著对改编权的理论解释也极为简略。改编权问题看似简单且已成定论,实际上却是一直困扰著作权法的难点,尚未引起学界的充分认识。根据我国《著作权法》第10条的规定,改编权是指“改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利”。然而,这一定义既未从作品保护范畴厘清何种程度的内容挪用构成“改编”,也没有从行为范畴明确“改编”包括哪些类型化的具体形态,不利于厘定该权利的保护范围。近年来,司法实践中出现了一系列侵害改编权的典型案例,改编权问题再次映入学界的研究视阈,但对其保护范围的界定和侵权认定等问题的认识、理解仍含混不清,莫衷一是。我国业已启动著作权法的第三次全面修订工作,国务院法制办向社会公开的《著作权法(修订草案送审稿)》(以下简称《送审稿》)第13条对改编权的定义进行了较全面的调整。[4] 通过细化“改编”并使之类型化,《送审稿》进一步充实、丰富改编权的内涵,进而限缩了改编权的外延。应思考的是,与现行法相比,《送审稿》关于改编权定义的的修订能否经受解释论上的考验,是否符合司法实践中的既有认识?此外,在改编权的侵权认定问题上,能否从理论上提炼出一套相对完整且体系化的规则、方法,以有效解决我国司法实践中各法院适用不一的较混乱局面?在笔者看来,对上述问题的认识、澄清具有重要的理论和实践意义,值得进一步研究。

一、改编权的保护范围及解释进路

改编权的发展轨迹印证其保护范围主要从作品改动的行为模式——类型化的具体形态来界定。从历史来看,改编权的保护与独立设置,既反映出作品派生市场和产业的成长发展轨迹,同时又是著作权超越复制,转向规范类型化之作品利用方式的体系化进程。在界定著作权的保护范围时,“无体物或知识创作物与行为二者之间有时是难以严格区分的”[5],其权利作用“焦点”(即理解著作权保护什么以及保护到什么程度的连结点)实为一种双重构造,包括行为模式和作品保护范畴。二者之间彼此联系、互为印证:究竟怎样的东西被视为抽象物——作品,其实是由“利用行为”的抽象化程度所决定;即使从类型化的行为范畴来判断著作权侵权问题,仍需要借助作品保护范畴来界定行为的性质。因此,可以采用“行为—作品”二元范畴的综合解释方法,二者共同构成改编权保护范围的双重认知体系,同时也是侵权认定中彼此关联的重要因素。

(一)行为模式范畴:独创性与作品改动的类型化形态

改编权能从复制权中分离,意味着改编行为并非简单的“复制”,而是融入一定创造性劳动的派生创作行为。改编排除对原作品原封不动地使用以及在原作品表达基础上进行的非实质性改动,只要改编者在个人选择与判断上付出了一定智力劳动,具备最低限度的创造性,就可以认定其具有独创性。尚待澄清的问题是:改编应具备的“独创性”究竟是针对作品改动行为本身的属性要求,还是改编后的演绎作品?对此,司法实务界存在一定分歧。笔者认同独创性是针对作品改动行为本身的属性要求,理由如下:首先,改编这一作品改动行为虽使用了原作的基本内容,但融入了一定创造性劳动,能够派生出新的作品,这使其必须表现出某些独创性特征而成为一种派生创作行为。如果作品改动行为仅对原作进行原封不动的非实质性改变,则谈不上产生受著作权法保护的演绎作品,这种改动就不可能构成著作权法意义上的“改编”,而是复制行为。其次,言及“独创性”是对改编行为因表现出一定独创性特征而能够产生新作品而言,并非改编后的演绎作品要求。说演绎作品应具有一定“独创性”,等于说作品应具有独创性,这是不言自明的。逻辑反推后会发现:著作权法意义上的“作品”必须具备一定独创性,不存在作品改动后无独创性的“演绎作品”,否则这种派生物就不是新的作品。

那么,改编又包括哪些具备一定独创性的作品改动方式?我国现行著作权法在改编权的定义中并无交待。依1991年国务院《著作权法实施条例》第5条的规定,改编是在原有作品的基础上,通过改变作品的“表现形式”或“用途”,创作出新作品的使用行为。在改编行为应改变原作品的何种要素上,《送审稿》第13条用的是 “体裁”和“种类”二词。与翻译仅改变作品文字这一表现形式不同,改编行为的独创性特征主要表现在改动原作内容结构和表现形式这两方面。在司法实践中,改编一般是指在不改变作品基本内容的前提下,将作品由一种类型改变成另一种类型,但也包括创作出新作品却未改变作品类型的作品改动行为。[6]首先,将作品由一种类型转化成另一种类型的作品改动是改编行为的最主要方式。如将摄影作品改变为油画、将小说拍摄成电影或衍生出具有故事情节描述的连环画册等,都体现出前后作品无论是表现形式还是内容结构上的一定变化。在司法实践中,美国法院还曾判定将连贯的芭蕾舞蹈动作拍成完整的摄影系列作品构成演绎(改编)侵权行为。[7]此外,对已有作品进行同一文学、艺术形式改动的派生创作,如果挪用了原作品的基本内容,“虽在作品的功能或用途上不同,使得演绎后的新作品在体验受众上有别于原作品”[8],也可能构成改编。例如,将科学专著改成科普读物以及音乐编曲(如将古典音乐改成流行音乐、将钢琴曲改成交响曲)等,就属于未改变作品类型的改编行为。

(二)作品保护范畴:保留基本内容之作品改动

改编既然是对原作品的改动,表明这种派生创作行为又是受制于原作基本内容的有限度创作,改编后的作品无法完全独立于原作品。“如果一部改动后的作品可以脱离原作品基本内容而独立存在,法律就没有必要再赋予在先作品著作权人排除他人使用新作品的权利。”[9]依德国“距离学说”(Abstandslehre)理论,当原作品对改动后作品的作用仅限于灵感或素材的来源时,即“被使用作品的内容虽隐含在新作品中,但与新作品的独创性相比已黯然失色”,则这种改动属于对原作的重新创作——自由使用。[10]这种情况下,原作品的独创性表达必须从新作品中完全“退隐”,即新作品已清晰地远离原作的基本内容,不存在原作之所以成为作品的独创性特征,可见,改编权旨在规制他人挪用原作基本内容的作品改动行为。

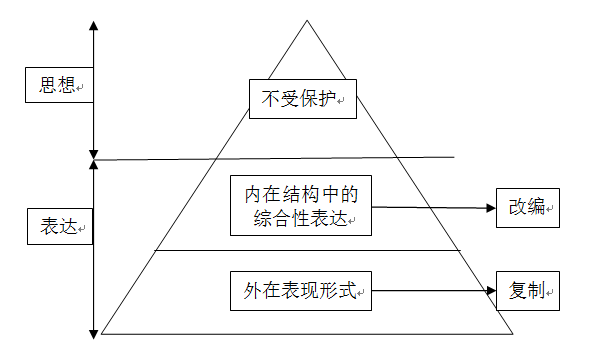

至于改编挪用作品的基本内容究竟为何,仍需要从作品保护范畴对改编作品和来源作品二者之间的相似性程度进行比对。在我国司法实践中,改编挪用原作品的“基本内容”被认为是具有独创性的非字面基本表达,应当考察新作品中保留原作品独创性结构以及情节的质或量的多少。[11]德国学者Jozef Kohler曾在学理上将作品的独创性表达区分为“外在的表现形式”和“内在的表现形式”。[12]其中,“内在的表现形式”指涉作品的“综合性成分”(general composition),存在于构思、论证及描述中的连续性和发展过程等作品内在结构中,如小说中的具体情节、主要人物关系及设置,音乐作品的主旋律和节奏,美术作品中由线条、色彩、人物等组合而成的构图框架等。从作品保护范畴考察,当改动挪用原作品“内在的表现形式”进而构成两部作品在内在结构中综合性表达层面的实质性相似时,即可判定为构成“不当挪用”之改编行为,在无阻却性事由(如被告的合理使用抗辩)或阻却性事由不成立的情形下即侵害原作著作权人的改编权。作品保护范畴与改编之间的关系,具体图示如下:

图1 作品保护范畴与改编的关系

值得注意的是,“当人们把文学作品、美术作品和音乐作品转化成三种类型当中另一种类型的时候”,由于这三类作品之间难以提炼出表达的可归同性要素——如文学作品通过主要人物关系、设置以及具体情节安排等反映某种抽象的思想或情感,美术作品的精神内涵属于对构图框架的某种视觉体验,而音乐作品的精神内涵只有借助主旋律和节奏等听觉感受才能体会——进而使“原作品内在结构中的独创性表达在新作品中已黯然失色,故在一般情况下仅作为创作新作品的灵感或素材来源,不应认为构成改编侵权行为。[13]在司法实践中,美国法院曾否认将电影作品某一特定的情景设计转化成独立的音乐或美术作品视为演绎(改编)侵权。[14]例如,有人依据美术作品《晨曦》的视觉体验和艺术感受,派生创作出一首音乐作品,它以生动活泼的主旋律和节奏来描述早晨愉悦欢快的听觉感受,这种转换性使用更符合自由使用,而不应认定为挪用原作基本内容的改编行为。

二、改编侵权认定标准之既有理论及问题

(一)著作权侵权认定中的“接触+实质性相似”规则

如前所述,改编权的保护范围可以采用“行为—作品”二元范畴的综合解释方法,二者彼此联系,互为印证。实际上,改编权在侵权认定的理解上也包括两个维度:从行为范畴看,需要考察侵权人是否未经授权而改编了版权作品。但对改编行为的成立与否以及侵权定性,仍需从作品保护范畴考察被控侵权的演绎作品是否挪用了在先作品的基本表达。“接触+实质性相似”规则是在长期司法实践中总结出来的认定被控侵权作品复制或来源于享有著作权的作品、被告构成著作权侵权的基本规则,为司法实务界所普遍运用。[15]一般认为,我国对前后两部作品的“实质性相似”(substantial similarity)判断方法包括“整体观念和感觉”检测法(整体比对法)、“解析法”(部分比对法)和“三步检验法”(“抽象—过滤—比较”方法)三种,最早来源于美国司法实践。在Fiest一案中,美国联邦最高法院对著作权的侵权认定步骤做出较具影响力的相应表述:首先,存在着一件合法有效的版权作品;其次,发生对版权作品原创部分的非法抄袭(copying)行为。尤为重要的是,“并非所有抄袭都会侵害版权……抄袭行为的可诉性强调非法挪用了版权作品的受保护内容”。[16]著作权侵权判定中的核心问题即证明被告行为对原告版权作品是否构成“不当挪用”(improper appropriation),即需要对原被告双方两部作品之间是否存在“实质性相似”做出价值判断。

值得注意的是,在对原被告作品进行“实质性相似”的价值判断过程中,除“整体观念和感觉”的整体比对法以外,是否仍需要借助专家证言并对作品拆分后进行解析?有观点认为,作品的组成部分难以脱离整体而存在,故对作品拆分后进行解析,仅对受保护的表达内容进行比对,很可能会抽空著作权的保护范围,错误得出“只见树木,不见森林”的结论。[17]进言之,作品的整体不等于各组成元素的简单累加,对作品各部分拆解后的认识也不同于整体认知。然而,包括中美在内的多数国家在司法实践中都对抽象解析法的可适用性表示认同。这是因为运用单一的“普通观察者”测试法在判断作品“实质性相似”时更突出对两部作品的整体感观和一般印象,并未对作品内容作观念上的“思想/表达”区分,很可能基于思想或不受保护的表达而得出错误的结论。[18]此外,单一的普通观察者“整体观念和感觉”判断方法并不适用于相对复杂的作品类型。如相对于简单的卡通形象,小说、动画片、戏剧作品等融入了不受保护的多元成分,除普通观察者的整体认知以外,作品拆分后的专家解析对判断是否构成侵权同样非常重要。[19]在斯坦福大学Mark A. Lemley教授看来,“不借助专家解析,著作权人很难从‘普通观察者’视角证成抄袭行为的违法性,也难以预防法官会人为扩大著作权的保护范围”。[20]此外,学者Eric Rogers针对美国各巡回上诉法院的判例进行实证分析后的数据表明:在原被告作品之间的“实质性相似”认定方面,作品性质和类型差异总体上会影响原告胜诉率的高低,但法院是否适用过专家解析和证言,对原告的胜诉率并无实质影响。[21]

(二)我国改编侵权判定方法的理论分歧与问题解读

在借鉴著作权侵权认定规则的理论基础上,我国法院在司法实践中针对改编侵权判定方法做出进一步的调适和细化,也出现了认识上的一些分歧和争议。

在华严公司诉上海沪剧院改编侵权纠纷案中,上海市第一中级人民法院(以下简称为“上海一中院”)径直将“抽象—过滤—比较”三步法适用于文字作品的改编侵权认定当中。但在第三步骤“比较”环节,法院认为应综合考察两部作品在整体印象方面是否相似、在后作品是否借鉴使用了在先作品的核心内容等因素,尤其重视受保护的表达相似部分在原被告作品中的比重以及两部作品的独创性表达在整体印象方面所表现出来的差异性。[22]以此为基础,上海一中院从角色性格、人物关系、总体情节设计和具体情节设计等方面对原告小说和被告剧本进行拆解比对,同时又适用“整体观念和感觉”检测法,最终认定两部作品在独创性表达上体现出整体性差异。[23]

而在琼瑶诉于正改编侵权纠纷案一审中,北京市第三中级人民法院(以下简称“北京三中院”)将传统两步法进行改造和调适,创设出不同于“抽象—过滤—比较”的改编侵权认定新三步法。法官认为,判断被告剧本和原告小说及剧本是否构成“实质性相似”,首先应从整体印象上确定两部作品中的相似部分,这并不意味在判断两部作品是否相同或相似时仅对表达进行比对,改编主要针对的是对在先作品整体上的改变,“不能将具体的情节、语句、人物特征、人物关系等作为单独元素进行孤立的隔离比对,这些要素之间彼此关联且共同构成作品”[24];其次,在整体比对之后,针对相似部分应进行作品保护范畴的具体确定,即剔除不受保护的思想、特定情境、有限表达以及公知素材等,遴选出相似部分的独创性表达;再者,考察相似的独创性表达能否构成在先作品的基本表达。在第三步骤中,应将该表达相似部分回归到在先作品中,依据该部分在在先作品中的分量来确定被告是否构成改编侵权。在法官看来,“受保护的表达相似部分必须是在先作品的核心部分或基本内容,该相似部分在在后作品中的比重对认定是否构成改编侵权并无决定性意义” 。[25]

从上述两条判定思路来看,争议和分歧点主要表现在以下两方面:首先,上海一中院在改编侵权认定方法上沿用传统的“抽象—过滤—比较”三步法,侧重于原被告两部作品之间的“实质性相似”(即是否构成不当挪用)判断,而北京三中院适用的新三步法既强调“接触”(或“来源关系”)在改编侵权判断中的独立性价值,又侧重对整体比对法与解析法的适用协调。其次,在原被告两部作品之间的实质性相似“比较”时,上海一中院除对原被告作品适用拆解比对外,侧重于考察受保护的表达相似部分在两部作品中的比重以及两部作品的独创性表达在整体印象方面所呈现的差异性;而北京三中院在琼瑶诉于正案的实质性相似“比较”中,突出强调比对的仅为在先作品的独创性表达部分与在后作品的综合性相似部分。至于改编行为的独创性高低以及被告的独创性表达部分在新作品中的比重,北京三中院认为并不具有决定性意义。

就第一个分歧而言,两条判定思路的主要争议点在于是否需要通过“相似性”证明原被告作品之间存在着事实上的参照来源关系,以及这一来源关系是否有必要与改编侵权的价值判断相区分。实际上,“相似性”在事实认定和侵权价值判断这两方面发挥着完全不同的重要作用。对此,美国学者Alan Latman指出“相似性”在两层含义上被混用:当存在“合理接触的可能”时,显著的“相似性”能够有效证明抄袭来源关系的事实性存在,这是一种“证据性相似”(probative similarity);只有在证成抄袭来源关系存在的基础上,才需要通过“相似性”考察做出是否构成不当挪用的最终结论,这一“相似性”即侵权价值判断所需要借用的“实质性相似”(substantial similarity)概念。在Latman看来,区分“证据性相似”和“实质性相似”具有重要意义,“证据性相似”是在侵权价值判断之前有必要澄清的事实认定问题。同时,他认为将Arnstein案首创的两步法混同为单一的“实质性相似”考察是错误的,单一的“实质性相似”考察仅对原告行为是否构成不当挪用进行价值判断,而并不能证明原被告作品之间是否存在着事实上的抄袭来源关系。概言之,“‘相似性’这一概念可能是抄袭(包括参照原作后的改编)行为的证据,而不一定能证明行为是否构成不当挪用”。[26]尽管美国学术界对Latman的观点有持异议者[27],但不可否认的是,复制侵权与改编侵权可能在认定方法的侧重点上不同。有别于复制侵权,改编行为挪用的内容并非版权作品应受保护的外在表现形式,而是作品内在结构中足够具体的综合性表达。在未通过“接触+证据性相似”环节证明原被告作品是否具有参照来源关系的基础上,仅通过两部作品内在结构中综合性表达成分的“实质性相似”考察来确定改编侵权是否成立,论证过程和逻辑都有重要缺陷。在琼瑶诉于正案中,主审法官认为“改编”一定是改变了原作中的表达,通过实质性相似推定“接触”说服力不强,“接触”对于判断被告行为是否构成改编侵权仍具有独立存在的意义。实际上,与其说实质性相似推定“接触”的证明力不足,毋宁说实质性相似在推定事实上的参照来源关系方面存在缺陷,参照来源关系的事实性存在仍需要借助“接触+证据性相似”来证明。

就第二个分歧而言,两条判定思路的主要争议点是对原被告作品进行实质性相似“比较”中的参考要素问题,即在比对应受保护的相似表达部分时,是否还需要综合考察两部作品的独创性表达在整体印象上所呈现的差异性?是仅考察它在原告作品表达中的比重,抑或还需要考察其在被告作品表达中的比重?针对这一问题,美国大法官Hand在Sheldon案中曾指出:“剽窃者不能以自己作品中存在多少未剽窃的内容来证明其不承担侵权责任。”[28]在他看来,著作权侵权判定应对比的是涉嫌抄袭的受保护部分,而不是对包含非侵权部分的两部作品进行整体对比。在美国主流学者看来,这一观点业已成为之后美国侵权诉讼中比较作品的指导性原则。[29]然而,这一观点是否顺理成章地适用于改编权的侵权判断当中不无疑问,在美国司法实践中仍存有争议。在涉及作品非字面侵权纠纷的不少案件中,美国部分法院支持对原被告作品之间的表达相似性和表达差异性二者应给予综合考量,甚至认为被告有别于原作创作添加的表达差异性部分具有不容忽视的作用,可以抵消两部作品之间的表达相似性程度。[30]此外,“已有作品在演绎(包括改编)作品中应占有重要的地位,具有相当的分量,应当构成演绎作品的基础或实质内容”[31]。根据前述德国“距离学说”理论,德国学界的主流观点认为区分改编与自由使用应当从新老作品的独创性特征和整体印象比较中进行综合考察。在德国学者Manfred Rehbinder看来,“自由使用的标准应当体现在新作品在文化方面的进步意义上,这种进步只有从新老作品独创性特征的比较中才能判断出来。……对在先作品使用部分的数量多少在判断自由使用和改编行为时并不具有决定性意义,更多取决于两部作品在整体印象方面的独创性比较。”[32]对此,我国司法实务界也有类似的认识:“如果已有作品的表达并不构成新作品的基础,没有成为新作品的重要内容、情节和结构,新作品只是将其作为素材来使用,而非以其作为派生、衍生之基础的,不应认为新作品是演绎作品。”[33]在判断被告行为是否属于改编时,应从整体印象和体验等方面综合考察两部作品的表达相似性和差异性,除了看新作品是否挪用已有作品的基本表达外,还要考量已有作品的表达在新作品中的比重和地位。

三、改编侵权认定规则与方法的理论完善

(一)改编侵权认定规则与方法完善的理论依据

通过上述案例的理论梳理与分析,我们发现既有的改编侵权认定规则与方法主要存在以下问题与不足:首先,现有的基本规则仅沿用单一的“实质性相似”表述并不严谨,它将事实认定问题和价值判断问题混为一谈,忽视了“相似性”在改编来源关系和侵权价值判断中的不同作用。其次,在改编侵权判断过程中,司法实践中既有认定方法与步骤极不统一,部分法院忽视了“来源事实认定”步骤的重要作用,同时在实质性相似考察中也未能正视改编侵权与复制侵权之间的差异性。

在改编侵权认定过程中,“相似性”这一概念实际上在参照来源关系的事实认定和是否构成不当挪用的侵权价值判断这两方面都发挥着不容忽视的重要作用。在庄羽诉郭敬明侵犯著作权纠纷案终审判决中,北京高院从原被告作品构成相似的主要情节和一般情节、语句的数量上排除“巧合”,结合郭某在创作之前已接触过原作的事实,推定被告作品中的这些情节和语句 “并非被告独立创作的结果,其来源于庄羽的作品”,即是通过“证据性相似”解析,从事实上认定原被告作品之间具有参照来源关系。[34]在“合理接触的可能”存在的基础上,法官只有通过“显著的相似性”考察(即不限于作品受保护表达范畴的“证据性相似”解析),才能判断原被告两部作品之间是否具有参照来源的事实关系。通过“接触+证据性相似”考察,如果原被告之间不具有参照来源的事实关系,则被告更无可能构成对原告作品的“不当挪用”,被告作品与原告作品之间的“实质性相似”也就无从谈起。进言之,也只有在这种参照来源事实被确认的基础上,法官才需要从作品受保护表达的质与量等方面对两部作品是否构成“实质性相似”作出进一步的价值判断,即从行为模式范畴对被告是否构成“不当挪用”之改编侵权以及有无侵权免责的阻却事由(如合理使用抗辩)等作出综合性考察。

退一步讲,如果说在一般的作品字面复制侵权案件中,认定中的难点“并非证明是否存在抄袭的事实,而是这一行为是否构成违法的不当挪用”,则“可以考虑合并作品‘相似性’的‘外部/内部’区分,侧重将作品整体比对和部分解析比对方法适用于行为违法性的价值判断即可”。[35]但在非字面侵权意义上的改编侵权纠纷案件中,被告作品通常并未直接抄袭在先版权作品的外在表现形式,而是挪用其内在结构中可归同的基本表达——足够具体的综合性表达,故在对原被告作品内在基本表达进行“实质性相似”的价值判断之前,明确两部作品之间是否存在事实上的参照来源关系就显得尤为重要。如在薛某诉燕某油画侵害摄影作品改编权一案中,法院首先根据两部作品在整体构图、场景布局、人物姿势、神态、服饰特征以及物品摆放等方面均相似,且原告的摄影作品发表在先,故认定被告在绘制涉案油画时参照了原告的摄影作品,即是根据两部作品的“证据性相似”对改编来源关系进行事实认定。[36]因此,“相似性”既应涵摄改编来源关系存在与否的事实认定,又包括对是否构成不当挪用之改编侵权的价值判断。改编侵权认定规则应进一步区分“证据性相似”和“实质性相似”,传统规则单一的“实质性相似”概念忽视了“证据性相似”在判断参照来源关系时的重要作用,难以承载“相似性”在事实认定和价值判断中的双重作用。

(二)对改编侵权认定规则与方法的完善建议

在前述理论依据的分析基础上,为了弥补既有规则及方法上的问题和缺陷,改编侵权认定规则和方法有必要在传统理论的基础上作进一步修正、完善。

在改编侵权认定基本规则方面,“接触+实质性相似”传统规则由于对证据性相似与实质性相似未作区分而可能混淆参照来源关系的事实认定与改编侵权成立的价值判断,故适用于改编侵权认定当中应修正为“接触+相似性”规则。改编侵权认定过程应当既强调改编侵权成立与否的价值判断,又重视参照来源关系的事实认定,二者不应混同。在原被告作品之间是否存在参照来源关系的事实认定中,“合理接触的可能”和充分的“证据性相似”是其构成要件;在改编侵权成立与否的价值判断中,需要从质和量等方面对原被告作品之间是否构成“实质性相似”进行综合考量。

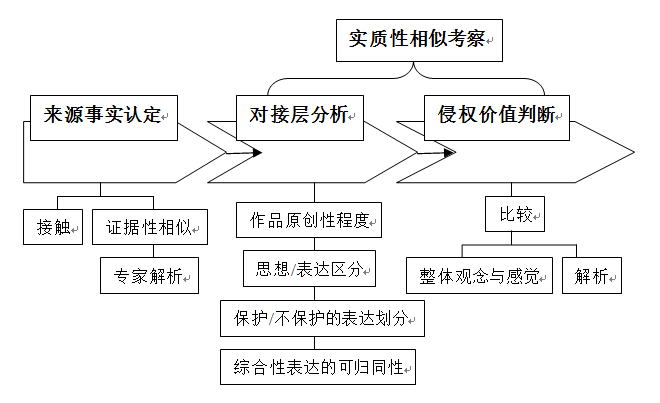

在修正侵权认定基本规则的同时,改编权的侵权认定方法与步骤也需要进一步调适、完善。有必要综合考量原被告作品因功能或类型化差异在表达相似性判断方面所呈现的非直观性,借鉴并吸纳“外部/内部”检测法中的有益成分,设计出区分改编来源关系之事实认定和侵权价值判断的新三步法,即“来源事实认定—对接层分析—侵权价值判断”。新三步法的具体图示如下:

图2 改编权的侵权认定方法与步骤

新三步法在第一步骤“来源事实认定”中,包括“接触”和“证据性相似”两个分析要素,即证明被告接触了原告作品,被告作品与原告作品之间达到推定抄袭的相似性程度,则改编来源事实就可以成立。“接触”是由证据证明的一种可能性,而不仅仅是一种可能性的猜测或推测。[37]例如,原告作品的公开传播使公众有合理接触作品的机会,在没有相反证据排除的情况下,可以推定被告接触了原告作品。“证据性相似”是指原被告作品之间达到显著程度的相似性,进而在“合理接触的可能”基础上能够证明两部作品之间存在着事实上的改编来源关系。在“证据性相似”的认定过程中,应允许法官借助专家证言并对作品进行拆解分析,可以比较两部作品的相似和不相似之处,以及比较受保护的表达和不受保护的思想观念或事实。通常情况下,在先作品中出现的错误,若同样出现在新作品中,则构成明显的抄袭证据。[38]如在辞典领域,著作权人经常会设置一些使用了编辑姓名的例句或故意改变用语的排列来预防抄袭和模仿,这可以证明参照依据或来源事实的存在。[39]在我国《潜伏》著作权侵权纠纷案中,针对被告作品《潜伏》与原告作品《地下,地上》在“军统局”称谓和时间错误上的显著相似问题,法院仅明确“两部作品存在相同的历史性错误,但该事实不能证明两部作品在表达形式上的近似与否”,认定二者在表达上不构成实质相同或近似,实际上混淆了“证据性相似”和“实质性相似”的不同作用。[40]此外,在作品非字面侵权纠纷案件中,专家证言或专业机构鉴定意见通过对原被告作品“证据性相似”的显著性程度分析,仅是对两部作品是否存在改编来源关系所做出的事实认定结论,并不能作为侵权价值判断的法效证据。应注意的是,无论原被告作品之间的证据性相似如何显著,其本身并不足以证明接触。充分的证据性相似,“只有在考量作品的属性、相关的音乐曲风及其他接触的旁证时,才趋向于证明接触”[41]。从证明责任的分配来看,改编来源事实的证明责任应由原告承担,一旦原告能够通过证据来证明改编来源事实的存在,即转由被告承担排除事由(如独立创作)抗辩的证明责任。

第二步骤“对接层分析”是改编侵权认定过程中较关键的一个环节,与第三步骤“侵权价值判断”共同构成“实质性相似考察”部分。在“对接层分析”环节中,需要结合原被告作品的原创性程度,通过两部作品的“思想/表达”区分、保护/不保护的表达划分以及综合性表达的可归同性分析,为下一步骤“改编侵权价值判断”提供相似性比较的准备条件。作品原创性的高低程度不同,虽与是否受著作权法保护无关,但直接影响“思想/表达”区分标准,决定着作品保护范围的大小。[42]在改编侵权认定过程中,作品原创性的高低程度直接影响下一步骤“侵权价值判断”中比对方法的适用。一般而言,单一的“整体观念和感觉”检测法并不适用于原创性程度较低、保护范围较窄的作品类型(如计算机程序、研究报告、文件汇编等),仍需要借助表达要素的解析法进行相似性比较。[43]而原创性较高的虚构或视觉艺术作品更倾向于适用“整体观念和感觉”检测法,过度的表达要素解析会抽空作品的保护范围。[44]就大多数一般作品而言,“对接层分析”环节需要通过“思想/表达”的区分来剔除作品的思想成分,通过保护/不保护的表达划分以过滤不受保护的惯常表达成分(如“必要场景”、“表达唯一或有限”等成分),这是第三步骤对两部作品可归同性表达进行相似性“比较”的必要条件和前置环节。

原被告作品综合性表达的可归同性要素,是“对接层分析”步骤应关注的另一重要问题。不同于复制侵权,改编侵权成立的前提条件之一是被告挪用了原告作品应受保护的基本表达,要求原被告作品之间必须具备可归同的综合性表达成分,属于作品具体表现形式以外的表达部分。之所以要在“对接层分析”中提炼两部作品可归同的综合性表达,是因为在“侵权价值判断”的相似性比较中不以原告或被告作品的具体表现形式为参照依据,而是以两部作品可归同的综合性表达为准进行比对。在综合性表达的可归同性考察中,需要筛滤两部作品由类型或体裁等差异性特征所决定之彼此无关的表达成分。如对彩雕艺术作品和黑白摄影作品进行综合性表达的可归同性考察时,应先筛滤掉两部作品彼此无关联的“材质、色彩、光线、尺寸、平面或三维属性等所决定的表达部分” ,再提炼出可归同的综合性表达成分。[45]当可归同的综合性表达成分难以提炼时,两部作品可能会丧失改编侵权价值判断的比对基础。换言之,即使原被告作品之间的来源事实成立,但两部作品内在结构中的综合性表达因完整的实质性差别并无归同性可言,则应认定被告更倾向于将原告作品作为灵感或材素来源进行合理借鉴,如根据一幅美术作品的意境描述创作出一首音乐作品。

在第三步骤“侵权价值判断”中,应由法官综合运用“整体观念和感觉”检测法和解析法对两部作品进行相似性“比较”,进而得出被告行为是否构成改编侵权的判断结论。两种方法在第三步骤中的适用并不是非此即彼的关系,而是依据“对接层分析”后的不同情形厘定方法偏向性与侧重点的协调关系。在改编侵权价值判断的相似性“比较”中,仅适用单一的解析法(部分比对)抑或 “整体观念和感觉” 检测法(整体比对),理论上都存在着不同程度的缺陷:作品的整体可能大于各拆解部分的简单累加,故单一的解析法可能会限缩作品的保护范围;另一方面,对于原创性程度较低的作品(如纪实作品、计算机程序等)而言,单一的“整体观念和感觉”比对因缺乏具体的定量分析方法,难以得出令人信服的推理结论。改编侵权的实质性相似考察,应从“质”、“量”两个层面对原被告作品的表达相似性部分进行综合考察,故解析法和“整体观念和感觉”检测法都必不可少。其中,解析法应依据作品的不同表达要素进行分项比较。如在小说、剧本之间改编侵权是否成立的价值判断中,主要是对故事梗概、具体人物设置与关系、情节发展串联以及人物与情节的交互关系等足够具体的综合性表达要素进行逐一比对。“整体观念和感觉”检测法更强调拟设受众从整体印象上对原被告作品之间的相似性感知与欣赏体验,依作品的原创性程度不同对拟设受众和相似性程度有不同要求。通常情况下,原创性较低、技术功能性较强的作品应将拟设受众限定为特殊消费群的“指定受众”,在考察思想和不受保护表达成分的基础上,要求作品之间达到整体高度相似才构成实质性相似;原创性较一般的作品应将拟设受众界定为“具有一定辨别力的受众”,在改编侵权价值判断中虽重视两部作品的整体相似比对,但对整体差别也给予合理考察;原创性较高的作品则适用“普通观察者”作为拟设受众,在改编侵权价值判断中更侧重于整体相似性比对,其要求的相似性程度低于前述作品。[46]

应注意的是,从作品保护范畴与改编的关系来看,改编虽是一种派生创作行为,但挪用了原作品的基本表达,可归同的综合性表达在原作品内在表达中应占有重要分量和核心地位,“法不过问琐细” 原则(de minis doctrine)同样适用于改编侵权认定的定量考察中。另一方面,改编仅挪用在先作品内在结构中的综合性表达,并未抄袭其外在的具体表现形式。大量挪用作品内在结构中的综合性表达并不一定抄袭作品的外在表现形式,但大量抄袭作品的外在表现形式则必定挪用其内在结构中的综合性表达。因此,改编侵权行为要求前后作品可归同的综合性表达占在先作品内在表达中的比重高于一般的片段式复制侵权。此外,可归同性表达占被告作品内在表达中的比重考量也具有重要意义。改编等演绎作品并未直接同在先作品的既有市场利益形成竞争,而是间接影响到在先作品派生市场利益的可预见性延伸。[47]可归同的综合性表达部分占被告作品内在表达中的比重越小,意味着原作品在被告同一作品类型或体裁中的衍生利益受到被告作品的影响越小,可替代性的市场利益越难以预见。比重小到一定程度,这种可归同的综合性表达即可能转化为一种素材来源,该作品改动行为则可能因为产生了新的艺术价值和功能而构成转换性使用。如在上海美术电影制片厂诉浙江新影年代文化有限公司一案中,上海知识产权法院根据被引用作品在被告涉案海报中的比例考察,确定被告仅将原告“葫芦娃”、“黑猫警长”等美术作品作为海报表明“80后”时代特征的背景元素使用,不会使公众对原被告作品产生关联性的联想进而和原告作品的正常使用相冲突,故构成合理的转换性使用。[48]可见,在“侵权价值判断”的相似性比较中,并非仅考量可归同性表达占原告作品全部受保护表达的比重,而应筛滤掉两部作品由类型或体裁等差异性特征所决定之彼此无关联的外在表达成分,综合考察可归同性表达占两部作品内在表达中的比重。

四、余 论

在理解和界定改编权的保护范围时,我们有必要构建一种“行为——作品”范畴的二元解释方法。行为模式范畴和作品保护范畴共同构成改编权保护范围的双重认知体系,同时也是侵权认定中彼此联系、互为印证的重要因素。《送审稿》对改编权定义的调整采取一种列举式的行为模式设计,并不能通过行为的类型化形态涵盖数字媒介融合发展下的所有“改编”方式,应结合作品保护范畴提炼出普适性的归并要素。一方面,改编是具有一定独创性的作品改动行为(包括改变作品内容结构和表现形式两方面),能够派生出新的演绎作品。同时,改编行为挪用了作品的基本表达。从作品保护范畴来看,当改动挪用了在先作品内在结构中的综合性表达,使两部作品在内在表达上构成实质性相似时,即可认定该改动构成改编行为,在无阻却性事由或阻却性事由不成立的情形下应判定使用者侵害在先作品著作权人的改编权。

在改编权的侵权认定方面,参照来源事实是否存在以及行为违法性的成立与否等问题,仍需要借助“行为——作品”范畴的二元解释方法,侧重从作品保护范畴进行事实认定和价值判断。在改编侵权判定的基本规则上,“接触+实质性相似”传统规则混淆了“相似性”在双重语境下的不同作用,我们应重视“相似性”在参照来源关系的事实认定和改编侵权价值判断中的双重内涵,合理区分“证据性相似”与“实质性相似”。在改编权的侵权认定方法与步骤方面,“来源事实认定—对接层分析—侵权价值判断”的新三步法不同于既有的侵权认定方法,既强调“证据性相似”解析在认定原被告作品参照来源关系中的重要作用,又重视“实质性相似”考察在是否构成“不当挪用”之侵权价值判断中的核心地位。此外,针对改编侵权与复制侵权之间的差异性,新三步法特别重视对原被告作品之综合性表达的归同要素提炼,同时以利益平衡原则为基点,从整体印象和体验等方面综合考察两部作品的表达相似性和差异性,除了看新作品是否挪用已有作品的基本表达外,还兼顾考察挪用表达部分在整个新作品中的比重和地位,这些都为司法实践中的改编侵权认定提供了明确且较理性的指引与参考作用。概言之,新三步法是解决改编侵权认定问题的一种理论尝试,同时也对司法实践具有积极的指导意义。

注释:

[1] 就演绎作品的独创性而言,摘选体现在内容安排上,翻译体现在表现形式上,而改编则体现在内容安排和表现形式两个方面。参见[西]德利娅﹒利普希克:《著作权与邻接权》,联合国教科文组织译,中国对外翻译出版公司2000年版,第80页。

[2] 李琛:《被误读的“修改权”》,载《中国专利与商标》2004年第3期,第69-75页。

[3] 据统计,北京市法院受理的著作权案件仅2015年就有近9000件,而改编权案件自2000年至2015年期间累计也才500件左右。参见张玲玲、张传磊:《改编权相关问题及其侵权判定方法》,载《知识产权》2015年第8期,第28-35页。

[4] 根据《送审稿》第13条第2款第8项的规定,改编权是指“将作品改变成其他体裁和种类的新作品,或者将文字、音乐、戏剧等作品制作成视听作品,以及对计算机程序进行增补、删节,改变指令、语句顺序或者其他变动的权利”。

[5] [日]田村善之:《“知识创作物未保护领域”之思维模式的陷阱》,李扬、许清译,载《法学家》2010年第4期,第118-131页。

[6] 《日本著作权法》还将“翻案”划入改编行为当中,“翻案”是将某类作品复制为其他种类的作品,而使作品的表现形式发生变化的异种复制。参见[日]半田正夫:《著作权法概说》,东京一粒社1996年版,第148页。

[7] See Horgan v. MacMillan, Inc., 789 F.2d 157, 163 (2d Cir. 1986).

[8] 罗明通:《著作权法论(一)》,台英商务法律出版公司2014年版,第649页。

[9] 参见上海市一中院(2012)沪一中民五(知)终字第112号民事判决书。

[10] [德]M﹒雷炳德:《著作权法》,张恩民译, 法律出版社2005年版,第258页。

[11] 陈锦川:《著作权审判:原理解读与实务指导》,法律出版社2014年版,第59页。

[12] See Daniel Gervais, The Derivative Right, or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs, 15 Vanderbilt J. of Ent. & Tech. Law 785, 828 (2013).

[13] 同注10引书,第260页。

[14] See Douglas Campbell Rennie, This Book is a Movie: The “Faithful Adaptation” as a Benchmark for Analyzing the Substantial Similarity of Works in Different Media, 93 Oregon Law Review 49, 85 (2014).

[15] 同注11引书,第305页。

[16] Fiest Publication, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc., 499 U. S. 340 (1991).

[17] 参见梁志文:《版权法上实质性相似的判断》,载《法学家》2015年第6期,第37-50页。

[18] See Amy B. Cohen, Masking Copyright Decisionmaking: The Meaninglessness of Substantial Similarity, 20 U. C. Davis L. Rev. 719, 764-66 (1987).

[19] See Pamela Samuelson, A Fresh Look at Tests for Nonliteral Copyright Infringement, 107 Nw. U. L. Rev. 1821, 1844 (2013).

[20] See Mark A. Lemley, Our Bizarre System for Proving Copying Infringement, 57 Copyright Soc’y U.S.A. 719, 731 (2010).

[21] Eric Rogers, Substantially Unfair: An Empirical Examination of Copyright Substantial Similarity Analysis among the Federal Circuits, 2013 Mich. St. L. Rev. 893, 931 (2013).

[22] 参见胡震远、朱秋晨:《改编作品的三步检验法》,载《人民司法》2013年第8期,第49-51页。

[23] 参见上海市一中院(2012)沪一中民五(知)终字第112号民事判决书。

[24] 参见北京市三中院(2014)三中民初字第07916号民事判决书。

[25] 同注3引文,第33页。

[26] Alan Latman, “Probative Similarity”as Proof of Copying: Toward Dispelling Some Myths in Copyright Infringement, 90 Colum. L. Rev. 1187, 1206 (1990).

[27] 在斯坦福大学Mark A. Lemley教授看来,著作权侵权认定规则在举证程序上不应侧重于参照来源关系之存在与否,而应突出强调抄袭行为是否构成不当挪用的“实质性相似”价值判断。See Lemley, Supra note 20, at 738.

[28] Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 81 F. 2d 49, 56 (2d. Cir. 1936).

[29] See Grag Joyce & William Patry & Marshall Leaffer & Peter Jazi, Copyright law 729 (3rd Ed., Matthew Bender & Co., Inc. 1997).

[30] See Novelty Textile Mills, Inc. v. Joan Fabrics Corp., 558 F.2d 1090 (2d Cir. 1977); Idema v. Dreamworks, Inc., 162 F. Supp. 2d 1129, 1143-55 (C.D. Cal. 2001); Wild v. NBC Universal, Inc., 788 F. Supp. 2d 1083, 1106 (C.D. Cal. 2011).

[31] 同注11引书,第58页。

[32] 同注10引书,第259页。

[33] 同注11引书,第60页。

[34] 参见北京市高院(2005)高民终字第539号民事判决书。

[35] Lemley, Supra note 20, at 740.

[36] 参见北京市二中院(2011)二中民终字第11682号民事判决书。

[37] 参见李明德:《美国知识产权法》,法律出版社2014年版,第358页。

[38] 参见崔国斌:《著作权法:原理与案例》,北京大学出版社2014年版,第667页。

[39] 参见[日]田村善之:《日本知识产权法》,周超等译,知识产权出版社2011年版,第430页。

[40] 参见北京丰台区法院(2007)丰民初字第8791号、北京市二中院(2008)二中民终字第2232号民事判决书。

[41] Selle v. Gibb, 741 F. 2d 896 (5th Cir. 1984).

[42] 作品的保护范围大小和作品是否受保护并非同一命题。作品只要具备最低限度的独创性,就应受到著作权法的保护,而与作品原创性的高低程度无关。

[43] Sarah Brashears-Macatee, Total Concept and Feel or Dissection: Approaches to the Misappropriation Test of Substantial Similarity, 68 Chi.- Kent L. Rev. 913, 935 (1993).

[44] 在广东原创动力文化传播公司诉杭州富阳杰克体育用品公司等著作权侵权纠纷案中,湖南省高院就提出类似的观点:“原告美术作品的独创性在于其独特的线条组合、面部表情及细节特征等构成的整体图形,……在侵权认定时,不应把作品分解开来进行比较,而是应把作品作为一个整体来分析判断。”参见湖南省高院(2014)湘高法民三终字第7号民事判决书。

[45] Rennie, Supra note 14, at 81.

[46] See Shyamkrishna Balganesh, The Normativity of Copyright in Copyright Law, 62 Duke Law Journal 203, 230 (2012).

[47] See Kindra Deneau, The Historical Development and Misplaced Justification for the Derivative Work Right, 19 B.U. J.Sci. & Tech. L. 68, 77 (2013).

[48] 参见上海知识产权法院(2015)沪知民终字第730号民事判决书。