金诚同达 | 第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”浅析(三)

该系列文章分三期推送,本次为第三期。点击此处回顾:

第一期:第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”浅析(一)

第二期:第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”浅析(二)

作者 | 张颖律师团队 金诚同达律师事务所

编辑 | 阿木

四、定性分析:综合考查一定时间范围内的多个事实要素

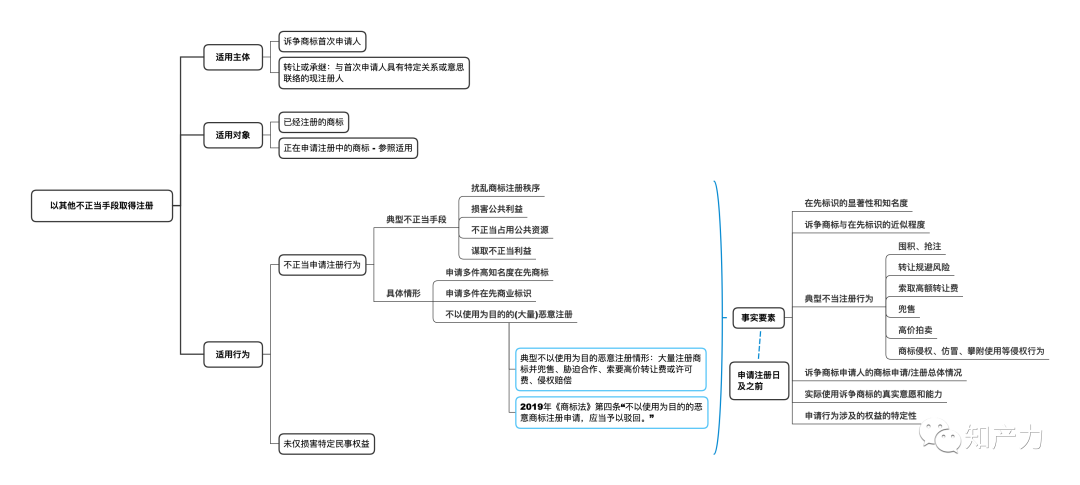

“个案审查”是行政和司法机关审理商标案件的重要原则之一。通过检索和分析最高院和北京高院对是否适用“以其他不正当手段取得注册”进行评述的千余件案例,我们发现,两法院在具体案件中判断典型不正当手段和具体情形时,通常围绕诉争商标本身以及诉争商标申请人的申请、注册、交易、使用行为,并以诉争商标的申请注册时的状态为基准时间点,综合考查下述事实:(1)在先标识的显著性和知名度;(2)诉争商标与在先标识的近似程度;(3)诉争商标申请人的行为是否属于典型不正当行为;(4)诉争商标申请人的商标申请/注册总体情况;(5)诉争商标申请人使用诉争商标的真实意愿和能力;(6)诉争商标申请人的申请注册商标行为所影响的权益特定性。

值得注意的是,“以其他不正当手段取得注册”中“不正当手段”的表述使得“主观存在故意或恶意”成为该条款适用的一个潜在条件。在具体案件中,法院对诉争商标注册人申请注册商标时是否具有“主观故意或恶意”的判断也基于上述要素中的一项或者多项的分析。

图2 “以其他不正当手段取得注册”的适用要件与司法实践中考查的事实要素概览

1. 时间点问题:诉争商标“申请注册时”的事实

商标注册申请人申请、注册、持有或使用商标的事实处于不断变化之中,司法机关在具体案件中应以具体的时间点为基础判断是否存在以上事实,而诉争商标申请日一直是审理商标确权授权案件的重要日期。商标行政和司法机关在适用《商标法》第十三、十五、三十、三十一条等条款,考查在先民事权利受保护的时间、构成在先使用并有一定影响的标识的时间、商标驰名的时间、商标申请是否享有在先权利、案件当事人是否有主观恶意或故意等事实时,均以诉争商标的申请日为基本时间点。

在涉及“以其他不正当手段取得注册”条款的案件中,诉争商标申请日也是考查案件事实的基本时间点,但不是绝对时间点。在(2019)最高法行申3128号“杰利亚及图”案中,最高院在考查囤积、买卖商标事实时采用了“诉争商标申请注册之时”的表述,并在判断知名度证据与案件是否具有关联性时精确到“诉争商标的申请注册日”。在(2019)最高法行申2877号“SFC”等案件中,最高院在判断诉争商标申请人是否具备使用诉争商标的能力时准确对应“申请注册涉案诉争商标之日”并排除申请无效宣告之后的相关事实。

在北京高院的案件中,诉争商标申请日作为考查相关事实“基本但不绝对”的特征更为明显。首先,诉争商标申请日仍然是北京高院审理此类案件的基本时间点:“判断某一商标是否构成商标法第四十四条第一款所指的‘其他不正当手段’的时间节点是该商标的申请时,只要申请时采用了不正当手段,则该商标的申请注册即违反商标法第四十四条第一款的规定。”((2019)京行终3887号“高跟73小时”)

其次,在具体考查各要素时,时间点有所差异。具体来说:

在判断引证商标或者其他类型在先标识是否具有显著性和知名度时,北京高院认为应当以诉争商标申请注册日之前或申请注册时这一非闭合时间段内的事实作为参考。典型案例如(2019)京行终474号“微信”、(2018)京行终297号“MESSERSI”、(2018)京行终3725号“蝶翠诗”、(2018)京行终1067号“MICRO BLOCK”、(2016)京行终3549号“VICTORIA’S SECRET维多利亚的秘密”和(2016)京行终3672号“Babudog”。

在考虑诉争商标申请人的商标申请/注册总体情况时,北京高院则确定了一个更大的时间范围,既要考虑诉争商标申请日前的情况,也可以结合诉争商标申请日后的情况。典型案例如(2018)京行终4332号“三重门”和(2020)京行终542号“飞利浦FEILIPU”。需要注意的是,如果以诉争商标申请注册后较远的事实或者以诉争商标受让人持有、使用诉争商标的情况判断是否适用“以其他不正当手段取得注册”,显然违背了该条款是为了打击损害商标注册秩序和公共利益的申请注册行为而创设的目的。因此,在(2019)京行终7935号“傳奇霸业”案中,北京高院指出,如果大规模申请注册商标的情形发生在诉争商标申请日后较远的时间点,该等在后申请商标的情况不宜计入审查“不正当性”的范围。

在审查诉争商标的使用意图或实际使用情况时,同最高人民法院在“SFC”系列案件中的态度一致,北京高院也认为应当重点考虑诉争商标申请时的状态,并明确排除无效宣告申请日之后的商标使用证据。例如,在(2019)京行终624号“拜尔斯道夫”案中,北京高院认定,诉争商标申请人提交的2018-2019年实际使用证据,是在诉争商标申请日2011年3月28日后的,不足以证明在申请注册诉争商标时具有真实的使用意图。在(2019)京行终9882号“小银子YIN.Z”商标案中,北京高院认为,在案证据显示的是诉争商标受让人在诉争商标无效宣告申请后对诉争商标使用的情况,与诉争商标是否以不正当手段取得注册并无必然联系,不能改变诉争商标取得注册时采取了“不正当手段”的认定。

2. “不正当手段”的考量要素一:在先标识的显著性和知名度

虽然“其他不正当手段”损害的是公共秩序和权益,但在无效宣告案件中,申请人为证明诉争商标申请人的主观意图,通常会主张诉争商标与在先标识相同或近似,这种情况下,法院会对在先标识是否具有显著性和/或知名度加以评述。根据上述1关于时间点的调研,在先标识显著性和/或知名度应以诉争商标申请日之前的状态判断。

从案例调研结果看,在针对同一权利人和不同权利人的在先标识申请注册相同或近似商标的案件中,法院考查在先标识显著性和知名度的范围并不统一。

在针对同一权利人的在先标识申请相同或近似商标的案件中,在先标识的显著性或者知名度是法院认定是否构成“以其他不正当手段取得注册”的前提条件。除牵涉囤积、兜售等典型不正当情形外,如果在先标识不具有较强显著性或者较高知名度,诉争商标的注册一般不损害任何在先权利。在(2019)京行终9558号“AIRESTEC”案中,诉争商标与在先标识完全相同,北京高院认为“AIRESTEC”为臆造词,无固定含义,具有较强显著性,在此基础上,结合诉争商标申请人与在先标识权利人之间原本存在代理关系等事实,认定诉争商标的注册构成“以其他不正当手段取得注册”。在(2019)京行终5207号“C-MARK”案中,北京高院首先认定在先商标具有较强显著性,进而逐一分析案件中判断“不正当手段”的要素,并最终认定了诉争商标构成“其他不正当手段取得注册”的情形。同理,在先标识是否具有较高知名度在针对同一权利人在先标识案件中也起到确定案件审判方向的作用。在(2019)最高法行申13597号、13518号“一得阁”案中,最高院首先认定“在案证据足以证明一得阁墨业公司的墨汁产品历史悠久,具有极高的知名度和美誉度”,在此基础上结合诉争商标申请人申请“一得阁”系列商标的情况和一得阁墨汁制作技艺曾被认定为国家级非物质遗产的情况,综合判断诉争商标构成“以其他不正当手段取得注册”。在(2019)京行终2019号等“PREMIATA”系列商标案中,北京高院首先认定,在案证据不足以证明在诉争商标申请日前,在先标识已经在中国大陆进行广泛宣传使用并具有一定知名度,继而结合其他要素认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。

在针对不同权利人的在先标识申请相同或近似商标的案件中,法院考查的“在先标识”的范围不仅包括撤销或无效宣告案件申请人的标识,还包括案外其他权利人的在先标识。如果大部分在先标识的显著性或知名度较高,那么某一个在先标识不具有显著性或者知名度较低并不实质阻碍法官对“以其他不正当手段取得注册”的认定。因此,法院在针对不同权利人在先标识案件中可以避免对在先标识显著性这种主观性较强的事实进行认定,而是从在先标识知名度入手判断“以其他不正当手段取得注册”的适用。

笔者认为,由于“其他不正当手段”的适用应相对严格,在先标识具有较高知名度和影响力通常是法院认定诉争商标申请人主观是否具有故意或恶意的前提条件。例如,在(2018)最高法行申2169号“埃索”、(2019)最高法行申8998号“Formula”、(2019)最高法行申1379号“爱步”、(2019)最高法行申4672号黑人牙膏黑人图形、(2018)最高法行申4179“林志玲linzhiling”商标、(2015)知行字第176号“西卡”、(2013)知行字第41号、42号“海棠湾”案件中,法院强调了在先标识在中国相关公众中的知名度和影响力,并将在先标识知名度作为考虑诉争商标申请人主观恶意的考量因素。此外,结合诉争商标申请人与某一在先标识权利人(通常是无效宣告申请人或其利害关系人)之间生产经营背景、合作关系等,可以将在先标识的知名度的认定标准放宽到“理应知晓”层面,但是法院一般会同时要求诉争商标的申请人注册的其他第三方的在先标识具有较高知名度。例如,在(2018)最高法行申2087号“消灭星星”案件中,最高院认为:“考虑到嘉丰永道公司与掌游天下公司的经营地域、经营领域的重合度,以及双方在此之前的合作关系,嘉丰永道公司应当知晓掌游天下公司在先使用‘PopStar!消灭星星’的情况,并应对相关标识的使用给予合理避让。”在该案中,诉争商标申请人还注册了“欢乐斗地主”、 “超级飞机大战”、 “滑雪冒险” 、“地铁跑酷” 、“千炮捕鱼”、 “魔兽英雄”等多件与他人知名游戏名称相同或近似的商标。在(2018)京行终1067号“MICRO BLOCK”商标案件中,北京高院认为在案证据可以证明无效宣告申请人的在先标识在诉争商标申请日前进行了一定的使用,诉争商标申请人与无效宣告申请人均为广东省汕头市澄海区辖区的企业,诉争商标申请人对在先标识理应知晓;同时,在案证据还可认定诉争商标注册人在玩具类相关商品上申请注册了“味千拉面”、“满记甜品”、“汉庭酒店”、“立顿奶茶”等众多他人在各自领域内具有较高知名度的商标,在案证据不能证明诉争商标申请人注册该等商标具有正当性。在(2018)京行终3725号“蝶翠诗”商标案件中,北京高院认为株式会社DHC提交的证据能够证明在诉争商标申请日之前,其在先使用在化妆用收敛剂、洗浴用化妆制剂等商品上的“蝶翠诗”商标已在中国相关公众中具有一定知名度和广泛影响力,诉争商标申请人伊茗药业公司对此应当知晓;伊茗药业公司在多个商品和服务类别上注册了无效宣告申请人之外的其他主体的百余枚商标,其中还包括“无比滴”、“缇诗娜”、“拉夫·劳伦”、“兰芝LANEIGE”、“RALPHLAUREN”、“婵真”、“大弗水”等众多与他人知名商标相近似的商标,且无证据证明其具有使用上述所有商标的意图,故而认定诉争商标构成“以其他不正当手段取得注册”。

如果无效宣告申请人证明在先标识知名度失败,法院很有可能以此为基础,结合案情,认定“其他不正当手段”不适用。在(2018)京行终1565号、1570号“TULIRTHERMOVOGUE”系列商标案中,北京高院认为诉争商标注册人申请注册的其他商标虽然数量较多,但是无效宣告申请人并未举证证明在先标识具有较高知名度,同时考虑到相关商标核定使用的商品或服务类别不同,最终认定在案证据不足以证明诉争商标注册人存在大量囤积他人具有较高知名度商标、意图谋取不正当利益的行为,并损害了公共利益,故未适用“其他不正当手段”这一条款。

3. “不正当手段”的考量要素二:诉争商标与在先标识的近似程度

诉争商标与在先标识的近似程度也是法院判断申请注册诉争商标时是否存在主观故意或恶意的重要标准之一。诉争商标与在先标识的近似程度与主观恶意基本成正比;如果诉争商标与在先标识完全相同、诉争商标申请人大量注册与在先标识完全相同或者高度近似的商标,法院对诉争商标申请人的主观恶意状态会更加确信。

在(2019)最高法行申13597号、13518号“一得阁”案中,最高院在明确在先标识知名的基础上认定诉争商标与在先标识“完全相同,具有明显的主观恶意”。类似地,在(2016)京行终2799号“AmCham”、(2019)京行终9558号“AIRESTEC”等案件中,北京高院在认定诉争商标与在先标识完全相同后,认为诉争商标申请人的申请注册行为具有一定主观恶意。

4. “不正当手段”的考量要素三:诉争商标申请人是否存在典型的不正当行为

2019年《商标法》修改之前,诉争商标申请人的典型不正当行为是第四十四条第一款的“其他不正当手段”规定禁止的对象。从最高院和北京高院的审判实践可以看到,如果诉争商标申请人具有抢注、囤积商标行为,转让规避风险、兜售、拍卖等典型的非正常交易行为,侵权行为,存在造成仿冒或攀附等不正当竞争行为的可能,则该等行为很容易落入2016年《商标审查及审理标准》或2019年《北高商标行政案件审理指南》规定的典型不正当手段的范围内,诉争商标会被法院认定属于“以其他不正当手段取得注册”的情形。这些典型的异常商标交易行为、侵权行为的表现方式包括:

(1)囤积、抢注。在(2020)京行终542号“飞利浦FEILIPU”中,北京高院认为诉争商标申请人除诉争商标外,还陆续申请注册了“宝马”、“飞利蒲”等与知名品牌相同或近似的商标以及“世纪联邦”、“安燃”等与其他具有一定知名度的公司名称相同或相近的商标,系囤积商标的行为,具有明显的主观恶意,扰乱了正常的商标注册管理秩序。在(2015)高行(知)终字第301号“奥拉星及图”案中,北京高院认为诉争商标申请人作为同行业经营者,应当知晓“奥拉星”为在先权利人开发的电子游戏名称,但却批量注册与之相关的系列商标,属于以不正当竞争为目的,企图牟取非法利益的恶意注册行为。

(2)通过转让规避法律风险。在(2018)京行终3313号“微信WEIXIN”案中,诉争商标申请人在明知“微信”具有较高知名度的情况下,不仅申请注册包括诉争商标在内的含“微信”字样的商标,还通过转让至关联关系人企图规避法律风险。

(3)索取高额转让费。在(2017)京行终2340号“美体小铺”案中,诉争商标申请人抢注后向在先权利人索取天价转让费。

(4)兜售。在(2017)最高法行申4191号“闪银”、(2017)最高法行申4132号“360安钱包”案中,诉争商标申请人的关联商标代理公司在网站上大量公开售卖商标,诉争商标申请人也明确承认存在对外售卖商标的行为。

(5)高价拍卖诉争商标。在(2014)高行终字第130号“翠沁斋”案件中,诉争商标申请人将诉争商标公告拍卖,4个类别起拍价50万元。

(6)商标侵权、仿冒、攀附使用或其他侵权纠纷。在(2017)京行终3581号“鹿頭牌DEERBRAND 及图”案中,诉争商标申请人不仅抢注,而且还与被抢注人存在侵害商标权和不正当竞争纠纷。在(2018)京行终5456号“Wyeth及图”案中,诉争商标申请人及其关联方申请注册了多件“惠氏”系列商标,全面摹仿惠氏公司的产品或商业标识,并在实际使用中做引人误导的宣传。在(2019)京行终9319号“好慷”案中,诉争商标申请人将同行业在先权利人的字号兼商标“好慷”大量注册,法院认定诉争商标申请人具有攀附商誉意图。

5. “不正当手段”的考量要素四:诉争商标申请人的商标申请/注册总体情况

在“以其他不正当手段取得注册”的案件中,诉争商标申请人的商标申请注册的合理性通常是法院关注的重点。考虑到诉争商标申请人申请的商标的数量、使用商标的能力和情况各异,最高院和北京高院在考查这一要素时采用了多元的评价标准,即不仅关注商标申请注册的数量,还结合诉争商标申请人的经营范围、经营情况、使用商标的能力、商标与他人在先标识的近似程度等多个方面,从数量和质量对商标申请注册的合理性进行综合考察。

最高院在(2019)最高法行申2877号等“SFC”系列商标案件中演绎了数量与质量结合的多元判断法的适用。最高院认为,“除涉案诉争商标外,春回大地公司还申请注册了四百余件商标,涉及多个商品、服务类别,明显超出其正常经营活动的商标使用需求;虽然春回大地公司提交了其变更注册资本、经营范围以及设立子公司、分公司的证据,并于申请再审中提交内资企业登记情况表等证据,主张前述申请注册商标的行为未超出其经营所需和能力范围,但上述事实不仅晚于其申请注册涉案诉争商标之日,而且发生在第三人向商标评审委员会提起无效宣告请求之后。即便春回大地公司做了上述变更,亦不能当然证明其实际经营情况发生了重大变化,不足以证明其有实际使用诉争商标的真实意图。”

如果商标申请注册基数较大,在商标申请注册合理性问题上,商标申请与市场主体的经营范围和经营能力相符、商标与他人在先知名标识的不构成大面积近似,法院一般不轻易认定构成“以其他不正当手段取得注册”。例如,在(2019)京行终7355号“傳奇霸业”案件中,诉争商标申请人虽然申请了二百余枚商标,但是均在与公司经营的游戏研发和运营业务密切相关的类别上,而且诉争商标申请人及其关联公司在一定游戏上享有著作权或投资性权益,北京高院未认定适用该条款。在(2019)京行终9575号“小纯冰”案中,尽管无效宣告申请人意图通过商标申请数量证明诉争商标申请人具有不正当取得注册的行为,但是北京高院结合诉争商标申请人是食品生产企业这一事实,认为诉争商标申请人在食品相关类别上申请注册多个商标具有合理性,并非不正当行为。反之,如果诉争商标申请人申请大量相同近似商标不具有上述合理性抗辩,法院有可能认定构成“以其他不正当手段取得注册”,如(2019)京行终1537号“六一商城”案。

在(2014)高行终字第1864号“麗嬰房”案件中,北京高院认为虽然诉争商标申请人及其关联公司在多个商品类别上申请注册了百余件商标,但“商标法并未限制商标申请注册的数量”,且在案证据不足以证明该等商标申请具有明显的复制、抄袭他人具有较高知名度的商标的故意,因此,诉争商标的申请注册并未构成其他不正当手段取得注册。由此可知,商标申请数量不是判断是否构成“以其他不正当手段取得注册”的直接要素,申请数量多并不意味着属于“其他不正当手段”;申请数量少也不意味着就不会被认定属于“其他不正当手段”。特别是在诉争商标申请人与案外人关联关系明显的案件中,诉争商标申请人的商标申请注册总体情况并不局限于诉争商标申请人自身的申请商标。典型案例如(2018)京行终5456号等涉及“wyeth”“惠氏”系列商标案,北京高院在该系列案件中明确考虑了诉争商标申请人的股东、高管、关联公司申请“惠氏”系列商标的情况。

6. “不正当手段”的考量要素五:实际使用诉争商标的真实意愿和能力

为维护市场秩序,有必要在判断是否构成“以其他不正当手段取得注册”的情形时考查诉争商标的实际使用、诉争商标申请注册人的的真实使用意图或能力。对这一要素的判断是确定企业和个人申请注册商标真实目的的要点,即区分商标申请注册人是出于品牌布局、商标防御的目的申请注册诉争商标,还是出于实施抢注、囤积等扰乱商标注册秩序或谋取不正当利益的目的申请注册诉争商标。

最高院在多个案件中都是通过诉争商标申请人的经营范围、经营能力、使用证据等事实来判断诉争商标的申请人是否具有将诉争商标投入实际使用的真实计划或表现。典型案例如(2016)最高法行申2683号“MCS AUTOMATIC”、(2019)最高法行申2877号等“SFC”系列商标、(2013)知行字第41、42号“海棠湾”系列商标、(2017)最高法行申4191号“闪银”、(2017)最高法行申4132号“360安钱包”、(2019)最高法行申7449号等“链家”系列商标、(2019)最高法行申4672号黑人牙膏黑人图形商标案件。

北京高院在(2018)京行终2295号黑人牙膏黑人图形和(2018)京行终6147号“杰科犀牛及图”案的裁决理由中对法院考查诉争商标申请人的实际使用的真实意图和能力予以释明:“商标注册原则上应当以使用为目的。超出使用需求之外囤积商标、以销售或转让为目的注册商标,不仅影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标,增加其注册商标的成本,亦会对商标注册秩序产生冲击。非以使用为主要目的,没有正当理由大量注册或囤积商标,特别是具有以牟利为目的转让或者意图转让其注册或囤积商标的情节的,通常可认定为‘其他不正当手段’。”

但是,申请注册“多件”或“大量”商标却没有实际使用的情形也不应被一律认定构成“其他不正当手段取得注册”。如本文第二部分1(2)的分析,商标申请注册的数量并非认定构成“其他不正当手段”的决定性因素,而且“多件”或“大量”商标的数值即不明确也不固定;在涉及申请“多件”或“大量”商标的案件中一般还要求诉争商标申请人同时还具有上述“典型的不正当手段”之一。

此外,结合在先标识知名度的判断,存在“有实际使用或使用意愿和能力”的事实,既可能促成法院认定构成“不正当手段取得注册”,又可能促成法院认定不构成“不正当手段”的情况。

一般来说,如果在先标识的知名度不高,诉争商标申请人有一定经营能力和实际使用的能力,恰恰能证明诉争商标的申请符合商标的注册是以实际使用为目的。例如,在(2019)京行终2019号等“PREMIATA”系列商标案中,北京高院通过考查诉争商标的意图和能力认定排除适用“以其他不正当手段取得注册”。在该案中,北京高院认为诉争商标申请人虽然申请注册了一定数量的商标,但其对诉争商标具有一定的使用意图,且并无在案证据证明其曾经通过转让等方式牟取商业利益,或具有通过转让等明显违背商标内在价值方式牟利的意图。据此,北京高院认为该案诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”。

反之,如果在先标识的知名度较高,而诉争商标申请人又在相关商品或服务上实际使用了诉争商标或者具有一定经营能力,诉争商标的实际使用或使用能力反而会促成法官认定诉争商标的注册申请构成“以其他不正当手段取得注册”。例如,在(2019)京行终9319号“好慷”案中,诉争商标申请人大量注册同行业已经有一定知名度和影响力的在先权利人的字号兼商标“好慷”,法院认定诉争商标申请人具有攀附商誉意图。在(2018)京行终5456号“wyeth及图”商标案中,北京高院认为广州惠氏公司在多个类别上申请注册了“惠氏”系列商标,而且将其使用在母婴用品等日用消费品领域,全面摹仿惠氏公司的产品或商业标志,并在实际使用中做引人误导的宣传,主观恶意明显。又如,在(2019)京行终9558号“AIRESTEC”、(2019)京行终5207号“C-MARK”、(2016)京行终2799号“AmCham”等针对特定人商标、在先使用商业标识注册的案件中,虽然法院在判决中未针对实际使用的真实意愿或者能力做出评述,也未在此基础上认定诉争商标申请人具有仿冒、攀附等行为或意图,但是在这些案件中,诉争商标申请人与在先标识权利人在历史上均有关联关系、直接或间接代理关系等联系,本身即已有实际使用诉争商标的可能性,如果法院不及时制止,仿冒、攀附等不正当竞争行为必然发生。

因此,上述要素四(诉争商标申请注册人申请注册商标的数量)和要素五(申请注册人是否有实际使用、使用意愿和能力)虽然不是适用 “以其他不正当手段取得注册”的必备要素,但是在诉争商标申请人申请注册大量商标却不可能全部实际使用的个案中,考查商标申请注册人是否有实际使用的意愿和能力,确实是区分防御性注册与商标囤积、批量抢注的重要因素。

7. “不正当手段”的考量要素六:申请行为涉及的权益的特定性

在个案审理中,除上述要素外,诉争商标申请人的申请注册行为是否仅针对同一人的在先标识、是否仅针对特定类型的在先标识、是否触及特殊类型社会公共利益等事实,也有助于法院判断诉争商标的申请注册是否损害公益。

在最高院和北京高院认定构成“以其他不正当手段取得注册”的案件中,大部分案件的诉争商标申请人都曾针对不特定多数人的在先标识申请相同或近似商标。例如,在(2019)最高法行申2877号等“SFC”商标案件中,诉争商标申请人还申请了“安利皇后”、“农夫牧园”、“TOYO”等知名品牌的近似商标。在(2019)最高法行申1379号“爱步”商标案件中,诉争商标申请人申请了“暇步士”、“卡巴斯基”、“科颜氏”、“施巴”等知名商标的相同或近似商标。在(2015)高行(知)终字第3858号等“LOUISXIIICC路易十三皇”系列商标案件中,诉争商标申请人注册了192件商标,绝大多数商标都带有外文、外国人名、外文商标中文名称,比如“戴安娜王妃PRINCESSDIANAS”、“奥沃达丰OVODAFONECC”、“圣皇ST.KING”、“依云庄园”。

少数案件中诉争商标申请人针对同一人的在先标识申请相同或近似商标,但是这类案件中申请注册行为的不正当性一般非常明显。比如,诉争商标申请人的行为损害了特殊类型社会公共利益,如(2019)最高法行申13597号、13518号“一得阁”案触及国家级非物质文化遗产的保护;(2018)最高法行申4767号“祁门红茶”案涉及地理标志管理。又或者,诉争商标权利人的行为构成2016年《商标审查及审理标准》或2019年《北高商标行政案件审理指南》规定的典型不正当手段具体情形。如(2019)京行终7419号等“乡约”系列商标案件,在先权利人的“乡约”商标在诉争商标申请注册日期前已具有一定的知名度,与电视节目“乡约”及在先权利人产生了紧密联系。或者(2019)京行终4952号等“VIVOSMART”系列商标案件,诉争商标申请人采取不同字体、字体变形、另起一行等方式故意凸显诉争商标中的字母“VIVO”,违背诚实信用及公平竞争商业规则。

五、何去何从:“以其他不正当手段取得注册”在2019年《商标法》体系下的适用空间

通过整理第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”条款在《商标法》历次修法的变化、法院关于该条款适用的释义、《商标审查和审理标准》对该条款的进一步解释,特别是最高院和北京高院就该条款进行过评述的相关判例,笔者发现,第四十四条第一款的“其他不正当手段”创设的目的是最大限度维护和巩固《商标法》确立的诚实信用原则,打击扰乱商标注册秩序、损害公共利益的行为。

长期以来,“以其他不正当手段取得注册”条款在实践中发挥了积极作用,商标行政和司法机关通过适用该条款,打击了一批以傍名牌为目的的恶意抢注、为转让牟利而大量囤积商标的不正当行为。实践中,尽管商标行政授权机关和法院颁布制定了适用该条款的司法解释和指南,明确“其他不正当手段”是保护公权益的条款,仅损害特定权益的不应适用第四十四条第一款的“其他不正当手段”;尽管法院明确,在一件注册商标同时损害公权益和私权利时,如果能适用《商标法》其他条款解决就不优先适用第四十四条第一款的“其他不正当手段”,但是“其他”和“不正当手段”这种高度概括的表述使得该条款频频被误解成解决商标争议问题的兜底条款。实践中,商标行政授权机关和法院需要在具体案件中通过考查一系列事实要素来不断调整该条款的具体适用,以期在维护商标注册秩序、保障公共秩序和公共资源不被占用、制止谋取不正当利益的同时,防止该条款的过度适用影响市场主体注册和使用商标的合法权益以及良性竞争行为。

2019年《商标法》修改时在第四条第一款增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”、在第十九条第三款增加第四条作为限制商标代理机构接受委托的情形之一,并且将第四条和第十九条第四款作为异议和申请宣告无效的单独法律依据;随后,国家知识产权局出台《规范商标申请注册情形若干规定》,将不以使用为目的的恶意申请纳入商标申请注册的初步审查阶段。以上这些举措为商标行政授权机关和执法部门、在先标识权利人提供了更加便捷的事前阻止和事后规制与救济手段,也意味着曾经通过适用“以其他不正当手段取得注册”条款无效的商标抢注囤积行为会逐渐从“其他不正当手段”的适用范围中剥离,并可以通过新增法律条款规制。

笔者认为,“以其他不正当手段取得注册”这一规定适用空间的缩小证明了法院在适用该条款时所一直秉持的审慎原则的正确性。在商标申请注册行为存在主观恶意、违反诚实信用原则且损害公权益的情形下,该条款是制止该等注册商标投入使用、破坏市场秩序的最后一道防线;因此,该条款适用的指导意义愈发突出。

结 语

《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”从创设至今,已在我国商标法律体系及相关实践中存在近三十年。该条款虽然经历了从作为相对理由和绝对理由的全面兜底条款到仅作为绝对理由的兜底条款的演变,但是其始终是捍卫商标注册法律体系中诚信原则的一道重要防线。在商标授权确权案件中,该条款的适用不仅可能导致一件具体注册商标被无效,还可能导致申请该具体注册商标的行为被定性为违反诚实信用原则。正因如此,商标行政和司法机关更应秉持审慎原则,在具体案件中综合考查在先标识的显著性和知名度、诉争商标与在先标识的近似程度、典型不正当行为、诉争商标申请人的商标申请注册总体情况、诉争商标申请人的真实使用意愿和能力、诉争商标申请行为所影响的权益特定性等要素,坚持该条款保护公益的立法本意,既不滥用该条款也不放过任何一件违反诚信原则获得注册的商标。唯有如此,“以其他不正当手段取得注册”在现行商标法律体系下的积极意义和独立价值才会更加突出。

联系作者

张颖 zhangying@jtnfa.com

(图片来源丨网络)