论比例原则在商标反向混淆中的适用

作者 | 任鹏 上海正策律师事务所

编辑 | 玄袂

摘 要

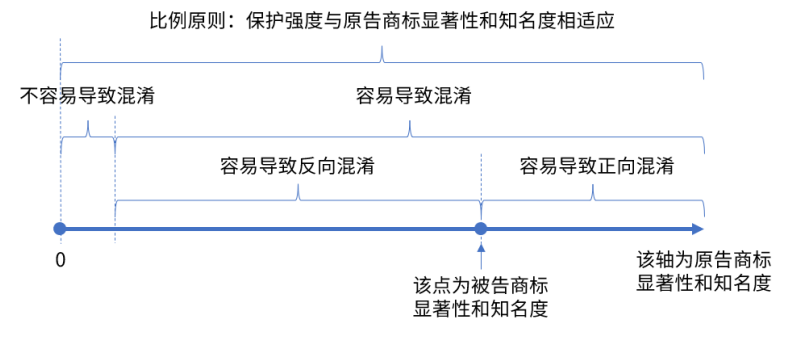

反向混淆与正向混淆相对,是混淆理论表现形式的一种,指消费者误认为在先商标所有人的商品来源于在后使用者或与之相关。除混淆的方向不同外,反向混淆并不具有其他特殊性。比例原则可以且应当在反向混淆中进行适用,即应当根据注册商标的显著性和知名度,合理确定相应的保护强度。

关键词

商标侵权 比例原则 反向混淆 正向混淆

一、问题的提出

“在一般商标侵权案中,消费者都是误将被告商标当作原告商标,或者误认为附有被告商标的商品来源于原告或与原告有关,而反向混淆则正好相反,是指由于在后商标的存在,消费者误认为在先商标所有人的商品来源于在后使用者或与之相关。”[1]

反向混淆的概念由美国霍姆斯法官于1918年首次提出,其曾在International News Service v. Associated Press案中发表反对意见时提出,“虽然通常的情形是误认为被告的商品来源于原告,但在相反的情形下,原告的商品出于某种表述或暗示被误认为来源于被告,也会导致同样的恶果。与通常情形相比,这种误认更为微妙,损害更为间接。在我看来,规制通常情形的规则同样适用于规制该种情形。”[2]而后,反向混淆理论在1997年美国第十巡回法院Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.案[3]中首次被适用。

我国法院首个认定反向混淆的案例为“蓝色风暴”案[4],其后多起商标侵权纠纷案件均涉及反向混淆的认定,如“2000”案[5]、“优比速”案[6]、“卡斯特”案[7]、“非诚勿扰”案[8]、“奥普”案[9]、“mk”案[10]、“新百伦”案[11]、“米家”案[12]等。虽然反向混淆案件时有发生,但是由于我国法律法规缺乏明确的相关规定,围绕商标反向混淆的适用仍存在不少争议,反向混淆与比例原则的关系即为争议点之一。

所谓比例原则,是知识产权保护的一项重要原则,是指知识产权的保护范围和强度要与特定知识产权的创新和贡献程度相适应。只有使保护范围、强度与创新贡献相适应、相匹配,才能真正激励创新、鼓励创造,实现知识产权保护的目的。比例原则在商标侵权案件中的适用,是指对于商标权的保护强度应当与其显著性和知名度相适应。[13]

有观点认为,反向混淆的适用使得显著性和知名度不高的商标获得了较强的保护[14],因此,“反向混淆是商标保护比例原则的例外,突破了商标保护强度与其显著性正相关的一般原则”[15],进而对反向混淆的适用提出一定的担忧与批判。

如下图所示,本文认为,上述问题的根源不在于反向混淆理论本身,而在于对反向混淆理论的错误理解与适用。反向混淆与正向混淆均属于“混淆”,除混淆的方向不同外,“反向混淆”与“正向混淆”并无其他不同。反向混淆与比例原则之间不存在矛盾,比例原则可以且应当在反向混淆中进行适用。即反向混淆中对于商标权的保护强度,同样应当与其显著性和知名度相适应。

二、反向混淆与正向混淆同属“混淆”

关于反向混淆与正向混淆的关系,一种观点认为反向混淆系独立于传统混淆理论一种特殊的情况,具有特殊的构成要件;另一种观点认为二者均属于“混淆”的范畴,除混淆方向不同外,在构成要件上基本一致。本文认为应采后者。

第一,根据对我国商标法相关条款中“混淆”的解释,反向混淆与正向混淆系出同源,均属于“混淆”。

首先,从文义解释的角度,我国商标法未限定“混淆”的方向。我国商标法第五十七条第(二)项规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,属侵犯注册商标专用权。对于“混淆”一词,根据《汉代汉语词典》的解释,其存在两个意项:“①混杂;界限模糊(多用于抽象事物):真伪混淆。②使混淆;使界限模糊:混淆黑白、混淆是非、混淆视听。”[16]可见,“混淆”一词的含义为界限模糊,其在商标法上述条款中的含义应为“原告商品与被告商品来源的界限模糊”,该等模糊并不存在方向的限制。

其次,从立法解释的角度,我国商标法未限定“混淆”的方向。根据全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会组织编写的《中华人民共和国商标法释义》,商标法第五十七条中的“容易导致混淆”,“其后果是混淆商品出处,误导消费者,损害商标注册人的合法权益和消费者的利益”。[17]而不管是将被告商品误认为来自原告的正向混淆,还是将原告商品误认为来自被告的反向混淆,均属于对商品出处的混淆,均会导致对消费者的误导,以及对权利人合法权利和消费者利益的损害。

最后,从体系解释的角度,我国商标法未限定“混淆”的方向。我国商标法第四十二条同样使用了“混淆”一词,“对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准”。根据《中华人民共和国商标法释义》,“如果注册商标的转让可能引起不同厂家商品的混淆或商品质量的下降,或转让行为有损于第三人或公众的利益,法律是予以禁止的”,[18]可见此处的混淆同样指商品来源的模糊,而非特指有方向的商品来源的误认。

综上,“不管是正向混淆还是反向混淆,都属于混淆,适用商标法相同的条款,相同条款的解释规则应当保持一致。”[19]也正因此,有观点认为,“在商标法的发展已经脱离‘制止欺诈’的诉因而更强调对商标权保护的今天,混淆可能性作为判断商标侵权的基础,足以涵盖所谓的‘反向混淆’的情形,不论在理论上,还是实践上,我国都没有必要采纳‘反向混淆’的概念。”[20]

第二,从比较法的视角来看,反向混淆仅仅是美国判例法确立的概念,甚至于欧洲法都没有将其视为一个有独立价值的概念。“欧洲法的原则并不将‘反向混淆’视为与常规混淆有区别的概念,因为是基于混淆的事实,而不是它产生的方向,来决定着责任的承担。”[21]

三、比例原则在反向混淆中的具体适用

(一)比例原则下的反向混淆侵权认定

正如最高人民法院在“奥普”案中指出的,“商标法所要保护的,是商标所具有的识别和区分商品及服务来源的功能,而并非仅以注册行为所固化的商标标识本身。”比例原则之下,关于是否构成反向混淆商标侵权的认定,应当结合涉案商标的显著性和知名度,考察混淆可能性的大小。在其他因素相同的情况下,涉案商标的显著性和知名度越高,越容易导致混淆;显著性和知名度越低,越不容易导致混淆。

其中,显著性是指商标具有的识别该商品或服务的来源,从而能够将这种商品或服务的提供者与其他同种或类似商品或服务的提供者加以区分的特性。[22]对商标显著性的考量需从固有显著性和获得显著性两个方面着手。就商标的固有显著性而言,该商标与其指代的商品或服务之间的联系程度越密切,则固有显著性越低;联系程度越疏远,则固有显著性越高。就商标的获得显著性而言,则主要考察商标权人对商标的使用和宣传情况,一般而言,使用和宣传的范围越广泛,时间跨度越长,获得显著性就越高,反之越低。知名度则是指商标被公众认识和知晓的程度,虽然同样与商标权人对商标的使用和宣传力度密切相关,但知名度更多是从市场层面进行的表征。

例如,在“mk”案中,法院明确“在判断是否会造成相关公众混淆误认时,既要考虑被诉侵权标识的实际使用情况,还应结合注册商标的显著性和知名度予以评判,在判断反向混淆时亦应如此”。该案在原告无法证明其商标具有较强的显著性及知名度的情况下,结合其他事实,最终认定不构成反向混淆。

(二)比例原则下的反向混淆侵权责任 1. 关于停止侵权法律责任

由于反向混淆案件中被告商标的知名度大于原告商标,关于被告是否应当停止侵权的判定,很大程度上涉及保护注册商标与稳定市场秩序之间的矛盾。对此,不应进行一刀切,而应当区分不同情况分别处理。

(1)一般情况下,应当判令被告停止侵权。

第一,我国商标法实行注册制度,采用先申请原则,对注册商标的保护一般应当优先于未注册商标。

我国商标权的获得需要申请人的主动申请,经商标注册机关审查核准后才能取得商标权并受法律保护。未注册的商标,虽然可以使用,但使用者对其不享有专用权。[23]在注册制度之下,采用先申请原则,当两个或两个以上申请人在相同或类似商品或服务上申请注册相同或近似商标时,先提出申请的申请人才有可能获得商标注册。[24]如果轻易逾越申请在先的注册商标,而优先保护在后的未注册商标,将对我国的商标注册制度产生冲击。

第二,在使用未注册商标前进行防止侵权检索,是市场经营主体应尽的基本义务,也是对我国商标注册制度的基本尊重。

实际上,即使在采用先使用原则的美国,也要求后使用者选定拟使用的商标时,已经为防止侵权进行了适当检索,否则可能被认定存在疏忽。[25]而我国注册商标经初审公告、注册公告,且国家知识产权局商标局专门开设有商标注册申请信息查询系统,提供“商标近似查询”“商标综合查询”“商标状态查询”“商标公告查询”等多种功能,以便于社会公众按需查询。[26]因此,对于我国市场经营主体而言,在使用未注册商标前进行防止侵权检索的便利度极高、成本极低,相关主体在使用未注册商标前理应完成相关检索,并尽到相应的注意义务。

例如在“蓝色风暴”案中,法院即关注了被告进行商标检索的情况,认定“百事可乐公司在中国进行‘蓝色风暴’促销宣传活动之前,并没有提供证据证明其进行了相应的中国注册商标检索的事实”,最终认定构成反向混淆,判令被告停止侵权。

(2)原告商标与被告商标的知名度差距过大的,基于公共利益的考量,可以免除被告停止侵权的法律责任,但其应支付相应的合理费用。

当然,对注册商标的保护,并非任何时候都优先于未注册商标。在原告知名度不高而被告通过实际使用获得市场广泛认同的情形,原告主张商标反向混淆要求被告停止侵权,有可能会导致已经形成的稳定市场秩序遭到破坏。[27]

这种情况下,由于原告商标与被告商标的知名度差距过大,反向混淆的程度过深,往往已经极难通过判令被告停止侵权等方式消除社会公众的误认。即使可以消除误认,也需要付出极高的成本,这将对市场秩序及经济发展造成破坏,损害社会公共利益。

实际上,该种情况的造成可以部分归咎于原告,其产生的原因往往是原告在被告侵权初期未采取任何行动,怠于行使其权利,或有意“放水养鱼”,待被告形成较大使用规模后提起侵权诉讼,索取高额赔偿金。

针对这种情况,如果原告放任被告使用自己的商标,使该商标与被告建立稳定联系,则该商标事实上已成为被告的商标,法院可以允许被告继续使用该商标,并通过支付合理的使用费或者其他替代措施弥补原告损失。[28]如此,可以兼顾保护注册商标、维护公共利益、稳定市场秩序,使相关各方的利益在共存和相容的基础上达到合理的优化状态。

(3)有证据证明被告明知原告商标存在,未采取合理避让措施的,即使原告商标与被告商标的知名度差距较大,也应当判令被告停止侵权。

“人不能从其违法行为中获益”。如果被告明知原告商标存在,仍未采取合理避让措施而继续其侵权行为,则很显然其意欲通过强势在后使用淹没或吞噬原告在先知名度相对较弱的注册商标,这种行为不应被法律所容忍。

在这种情况下,保护注册商标的优先级应当高于稳定市场秩序,而不应再以保护公共利益为由免除被告停止侵权的法律责任。否则,无异于向社会公众宣告:商标法鼓励弱肉强食,大企业可以肆意地侵犯小企业在先的注册商标,只要商标侵权的知名度和影响力足够大,就可以得到豁免。这不仅不能保护社会公共利益,反而会将市场竞争秩序推向混乱的旋涡。

例如,“卡斯特”案中,被告曾就原告商标提出撤销申请、发起商标争议程序,期间还与原告就商标转让事宜进行过磋商;“新百伦”案中,被告关联公司曾经对原告商标提出异议被驳回;“米家”案中,被告商标申请曾因与原告商标近似而被驳回;以上相关事实足以证明被告明知原告商标仍继续使用,生效判决均判令被告停止侵权。

2. 关于损害赔偿法律责任

根据我国商标法第六十三条的规定,商标侵权赔偿数额的确定方式按照权利人损失、侵权人获利、许可费合理倍数、法定赔偿的顺序依次适用,对于恶意侵犯商标权、情节严重的,在前三种确定方式的基础上还规定了一至五倍的惩罚性赔偿。反向混淆作为混淆的一种,理应适用上述赔偿数额确定规则。但是,由于反向混淆中原告商标的知名度低于被告商标,现有的计算方式在反向混淆案件中均存在一定障碍。[29]

笔者无意构建反向混淆案件中损害赔偿数额的具体计算标准,而是拟基于比例原则的基本宗旨,结合反向混淆的特点,提出反向混淆损害赔偿数额确定的一些考量因素。

(1)反向混淆的损害赔偿数额应当与原告商标的显著性和知名度相适应。

如上文所述,比例原则之下,对于商标权的保护强度应当与其应有的显著性和知名度相适应。商标权保护强度的重要体现,即为损害赔偿数额的多少。如果原告商标经实际使用,具有一定的显著性和知名度,则损害赔偿数额应当与其显著性和知名度相适应。原告商标未实际投入商业使用的,在确定赔偿数额时可以酌情考虑未实际使用的事实,除为维权而支出的合理费用外,如果确无实际损失和其他损害,一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿。[30]

(2)反向混淆的损害赔偿数额应当包括原告为积累商标知名度已支出的额外成本。

在反向混淆的情形下,由于被告商标具有更高的知名度,社会公众对被告商标具有更高的认知程度,且被告商标持续被使用、宣传,原告在其商标上积累知名度与商誉面临更高的难度与阻碍。与非反向混淆的情形相比,为了积累相同水平的知名度与商誉,原告往往需要付出更多的金钱、时间成本。而该等额外成本产生的原因正是被告的侵权行为,所以该等已支出的额外成本应当由被告承担。

(3)反向混淆的损害赔偿数额应当包括原告未来扭转社会公众认知所需的预期成本。

即使在判令被告停止侵权后,由于社会公众对被告商标已经具有一定的认知程度,可以预见的,原告在未来仍需付出一定的金钱、时间成本,以通过商标使用、广告宣传等方式扭转社会公众认知。该等预期成本产生的原因显然是被告实施的侵权行为,故该等未来的预期成本应当由被告承担。

四、结语

作为“混淆”的一种表现形式,相较于传统的正向混淆,反向混淆虽具有一定的特殊性,但其更多的是一般性。在适用反向混淆理论时,应当坚守比例原则的基本宗旨,结合个案具体分析,合理确定注册商标的保护强度。只有这样,才能真正保护注册商标权益,维护社会公共利益,稳定市场竞争秩序,维持商标反向混淆原告、被告及社会公众的利益平衡。

注释

[1]彭学龙:《商标混淆类型分析与我国商标侵权制度的完善》,载《法学》2008年第5期,第110页。

[2]International News Serv. v. Associated Press, 248 U.S. 215, 247 (1918). “The ordinary case, I say, is palming off the defendant's product as the plaintiff's, but the same evil may follow from the opposite falsehood — from saying, whether in words or by implication, that the plaintiff's product is the defendant's, and that, it seems to me, is what has happened here. The falsehood is a little more subtle, the injury a little more indirect, than in ordinary cases of unfair trade, but I think that the principle that condemns the one condemns the other.”

[3]See Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365, 1977 U.S. App. LEXIS 11703, 195 U.S.P.Q. (BNA) 417.

[4]参见浙江省高级人民法院(2007)浙民三终字第74号民事判决书。

[5]参见浙江省高级人民法院(2008)浙民三终字第108号民事判决书。

[6]参见广东省高级人民法院(2010)粤高法民三终字第511号民事判决书。

[7]参见最高人民法院(2014)民提字第25号民事判决书。

[8]参见广东省高级人民法院(2016)粤民再447号民事判决书。

[9]参见最高人民法院(2016)最高法民再216号民事判决书。

[10]参见最高人民法院(2019)最高法民申6283号民事裁定书。

[11]参见最高人民法院(2016)最高法民申2421号民事裁定书。

[12]参见浙江省高级人民法院(2020)浙民终264号民事判决书。

[13]参见张玲玲:《商标保护比例原则与反向混淆的例外》,载《人民司法》2017年第10期,第11页。

[14]例如,江苏省高级人民法院在2011年发布的《侵犯商标权纠纷案件审理指南》第5.2.2条中规定,反向混淆的构成要件为原告的注册商标知名度很低或者尚未实际使用。值得注意的是,2020年发布的修订版指南中删除了该条规定。

[15]姜广瑞:《比例原则在商标侵权判定中的适用》,载《人民司法》2020年第5期,第94页。

[16]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,商务印书馆2016年9月第7版,第589页。

[17]《中华人民共和国商标法释义(2013年修改)》,http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/flsyywd/minshang/node_22754.htm,最后访问时间2022年11月3日。

[18]同上注。

[19]邓宏光:《商标反向混淆的司法应对》,载《人民司法》2017年第10期,第17页。

[20]董晓敏:《论“反向混淆”概念之不必要》,载《知识产权》2017年第5期,第51页。

[21]杰里米·菲利普斯著:《商标法:实证性分析》,马强主译,中国人民大学出版社2014年版,第311页。转引自李琛:《对“非诚勿扰”商标案的几点思考》,载《知识产权》2016年第1期,第5页。

[22]参见王迁著:《知识产权法教程(第七版)》,中国人民大学出版社2021年8月第7版,第503~504页。

[23]参见王莲峰著:《商标法学(第三版)》,北京大学出版社2019年3月第3版,第58页。

[24]同前注22,第574~575页。

[25]See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.), § 23:10, I. Test of Likelihood of Confusion, A. Keystone of Infringement, Database updated December 2015. 转引自黄武双:《反向混淆理论与规则视角下的“非诚勿扰”案》,载《知识产权》2016年第1期,第33页。

[26]http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do,最后访问时间2022年11月3日。

[27]同前注19。

[28]参见张耕、刘超:《商标领域适用“停止侵害”救济方式之限制》,载《河北法学》2017 年第 2 期,第 36 页。

[29]参见贺文奕:《商标反向混淆认定标准的构建——对美国司法实践的评析及借鉴》,载《科技与法律》2021年第6期,第87页。

[30]参见最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条。

(图片来源丨网络)