侵害作品信息网络传播权案件管辖权规则演变的实证研究

作者 | 余龙 北京炜衡(成都)律师事务所

编辑 | 玄袂

一、问题的提出

2022年8月22日,最高人民法院作出(2022)最高法民辖42号民事裁定书(以下称“42号裁定”)。该裁定认为,在侵害作品信息网络传播权案件中不能适用《民事诉讼法解释》第25条规定将被侵权人所在地作为管辖的连接点。因此,就被侵权人所在地能否作为信息网络传播权案件的管辖连接点,行业内展开了广泛的讨论。

(长按识别二维码,查看42号裁定全文)

42号裁定之所以被广泛关注的原因有三。其一,该裁定是因北京互联网法院与河北高院意见不同,逐级报请最高院指定管辖的;其二,该裁定改变了长期以来各级法院形成的信息网络传播权案件的管辖模式;其三,该裁定中的说理部分有值得商榷的空间。

笔者认为,除此之外我们还应该从历史的视角、用发展的眼光,重新审视42号裁定的特定背景并理解其所释放的信号。

二、42号裁定内容的回顾

原告张某以侵害作品信息网络传播权纠纷为案由起诉三被告,秦皇岛中院立案受理。原告住所地河北秦皇岛市,三被告住所地均在北京市。被告提出管辖异议后,秦皇岛中院裁定驳回管辖异议,河北高院裁定移送北京互联网审理,北京互联网法院、北京高院认为不应移送故报请最高院,最高院最终作出42号裁定。

1、梳理案件中涉及的关于管辖规定

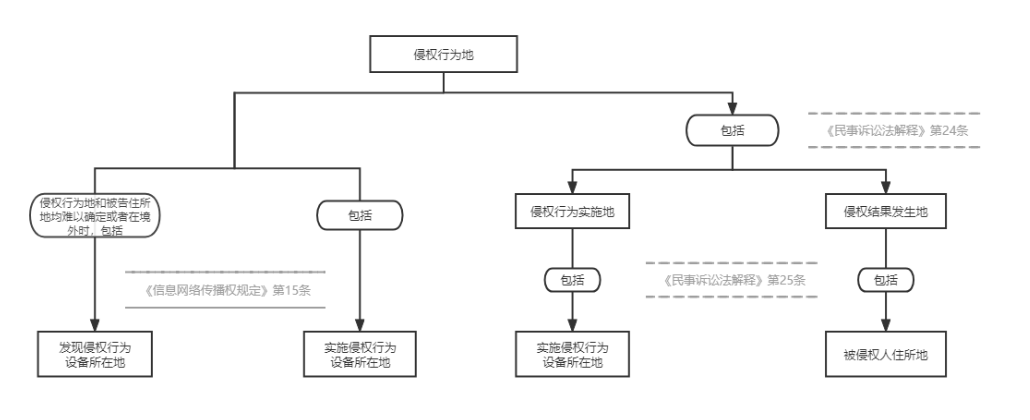

《民事诉讼法》第29条:因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

《民事诉讼法解释》[1]第24条:民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。

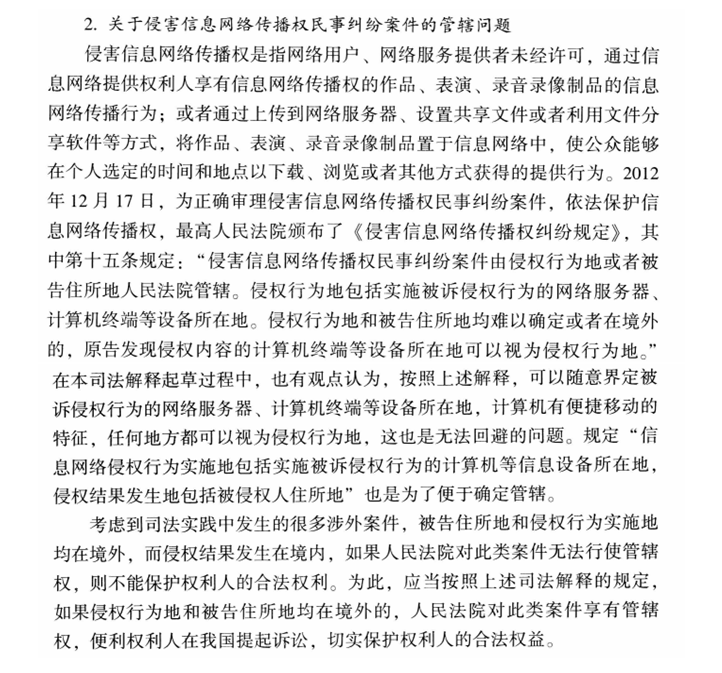

《民事诉讼法解释》第25条:信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。

《信息网络传播权规定》[2]第15条:侵害信息网络传播权民事纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端等设备所在地。侵权行为地和被告住所地均难以确定或者在境外的,原告发现侵权内容的计算机终端等设备所在地可以视为侵权行为地。

2、梳理案件中各级法院的观点概述

秦皇岛中院:原告作为被侵权人,适用《民事诉讼法解释》第25条,原告所在地视为侵权结果发生地,秦皇岛中院有管辖权。

河北高院:应当适用《信息网络传播权规定》第15条按被告所在地确定管辖。

北京互联网法院:秦皇岛中院作为原告住所地人民法院,对本案具有管辖权。

北京高院:依据《民事诉讼法》第29条以及《民事诉讼法解释》第24条、25条,原告作为被侵权人,秦皇岛中院作为侵权结果发生地人民法院,对本案具有管辖权。本案不属于侵权行为地和被告住所地均难以确定的例外情形,不需要适用《信息网络传播权规定》第十五条中的相关规定。

最高院:《信息网络传播权规定》自2013年1月1日施行后,在2020年修正司法解释时,第15条未作修改。该规定是规范侵害信息网络传播权纠纷这一类民事案件管辖的特别规定。《民事诉讼法解释》第25条并未限于特定类型的民事权利或者权益。因此,《信息网络传播权规定》第15条是针对信息网络传播权这一特定类型的民事权利,对侵害信息网络传播权纠纷民事案件的管辖作出的特别规定,在确定侵害信息网络传播权民事纠纷案件的管辖时,应当作为依据。

三、42号裁定之前,最高院的意见截然相反

最高人民法院对于信息网络传播权管辖的裁定不多,除了前面提到的42号裁定,笔者仅检索另外到三个案件,最高院的意见均是原告作为被侵权人,其所在地属于《民事诉讼法解释》第25条规定的侵权结果发生地,原告所在地法院有管辖权。

笔者认为,前述三个案件的裁定书均有指导意义,能够反映最高院历史上的观点。

如(2021)最高法民辖32号民事裁定,该案原告所在地的武汉中院将案件裁定移送被告所在地的北京东城区法院后,东城区法院认为移送不当,故逐级报送至最高院要求指定管辖。又如(2020)最高法民辖40号民事裁定,该案原告所在地的武汉中院将案件裁定移送被告所在地的深圳龙岗区法院后,龙岗法院认为移送不当,故逐级报送至最高院要求指定管辖。该两个案件也系由于各地法院就管辖权存在不同认识,最终逐级报请最高院裁定,故该案件也能代表当时最高院的意见。

再如(2018)最高法民辖终411号民事裁定,该案件原被告双方分别为北京爱奇艺与上海聚力(PPTV),因一审受案法院为北京高院,故管辖异议上诉至最高院。该案系2018年案件,适用的是《民事诉讼法解释》(2015),其第25条是当时该解释的新规(目前未作修订),而当时《信息网络传播权规定》(2013)也已经施行。因案件审级较高,且恰逢新规实行不久,故该案件能代表当时最高院的意见。该裁定就《民事诉讼法解释》第25条与《信息网络传播权规定》第15条的逻辑关系,在说理部分直接明确:《信息网络传播权规定》第15条的规定,并未明确排除侵权结果发生地包括被侵权人住所地法院具有管辖权。

因此,不难看出,在今年的42号裁定之前,最高院的意见比较统一,均认为信息网络传播权案件可以依照《民事诉讼法解释》第25条确定管辖。并且,笔者亦粗略检索了北京、上海、广东、四川、湖南、杭州、天津等地区的中院和高院的相应案例,除了深圳中院有1例不同意见外,其余法院与最高院这观点一致。

四、允许被侵权人所在地作为管辖连接点,更符合现行立法逻辑

从立法条文上来看,《民诉法解释》第25条与《信息网络传播权条例》第15条的管辖规定并不冲突,最高院(2018)最高法民辖终411号民事裁定亦表明了这一观点。《民诉法解释》的体例中,在第24条将侵权行为地细分为侵权行为实施地和侵权结果发生地,在第25条中进一步明确,被侵权人所在地是侵权结果发生地的下位概念。而《信息网络传播权条例》第15条是直接对侵权行为地的具体情形进行列举(理论上也分别属于行为实施地与结果发生地)。因此,从立法体例上,前述规定是兼容的,允许被侵权人所在地作为管辖连接点,更符合现行立法逻辑。

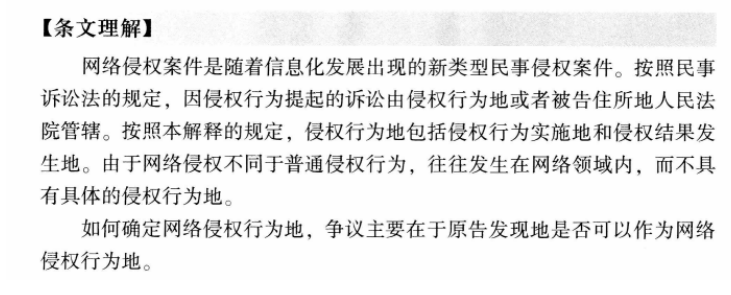

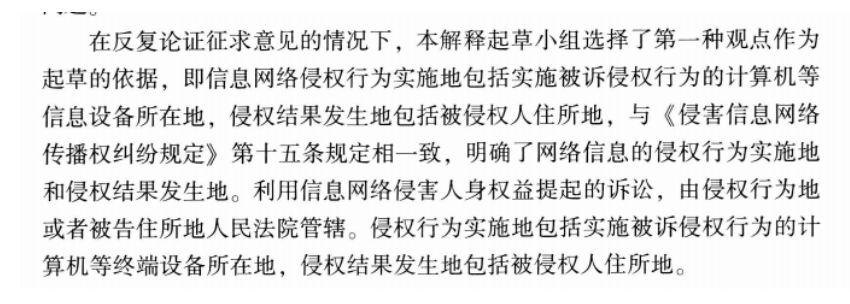

同时,根据《最高人民法院新民事诉讼法司法解释理解与适用》[3]中关于《民诉法解释》第25条的条文理解部分,对该条款的设置的背景以及不同观点进行了介绍,并阐释了条款最终进行取舍的理由。在该条款拟定时,对于被侵权人住所地视为侵权结果发生地并无争议,有争议的主要是原告发现地是否能作为管辖连接点。

并且在阐述最终论证结果的部分明确,该条款与《信息网络传播权条例》第15条是一致的,并无冲突。

同时,还在【审判实践中应当注意的问题】部分专门对信息网络传播权案件的管辖问题进行了进一步阐述。明确指出,在拟定《民诉法解释》第25条的过程中,已经对《信息网络传播权条例》第15条的规定可能存在的管辖点过多进行了评估,并认为“计算机有便捷移动的特征,任何地方都可视为侵权行为地,这是无法回避的问题”。并在此基础上,进一步明确,《民诉法解释》第25条规定“信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地”的目的,也在“便于确定管辖”。

此外,业界亦有从法律位阶的角度进行剖析,有兴趣的读者可以参见《最高法民辖42号裁定:知识产权诉讼管辖问题简析》有比较全面的探讨。

五、42号裁定恐非个案审判意见,最高院此举意在释放改革信号

目前,关于42号裁定是否经过最高院审判委员会讨论决定,虽然并无明确消息。但笔者认为,42号裁定并不能简单地理解为个别案件的审判意见,其实反映了最高院对于管辖规则改革的明确态度。理由有三:

其一,42号裁定作出的背景,本质上是河北高院与北京法院(互联网法院、知识产权法院、高院)观点完全相反,且又系逐级报送最高院,最高院必然重视;此前亦有同类案件逐级报送最高院指定管辖,观点鲜明论证了被侵权人所在地可以作为管辖连接点,本案合议庭在正常情形下无必要作出相反裁判。

其二,此前全国各地每年有大量的案件以被侵权人所在地作为管辖连接点,特别是北京互联网法院和北京知识产权,信息网络传播权案件占比高、数量大。如根据封面新闻2021年04月20日《北京互联网法院:涉网著作权案件数量处于持续高位 侵权行为多样》的报道,北京互联网法院2020年共受理著作权案28946件,其中与信息网络传播权相关的案件,共计28604件,占比为99%。前述案件中,有大量的案件均是原告所在地作为管辖连接点的。

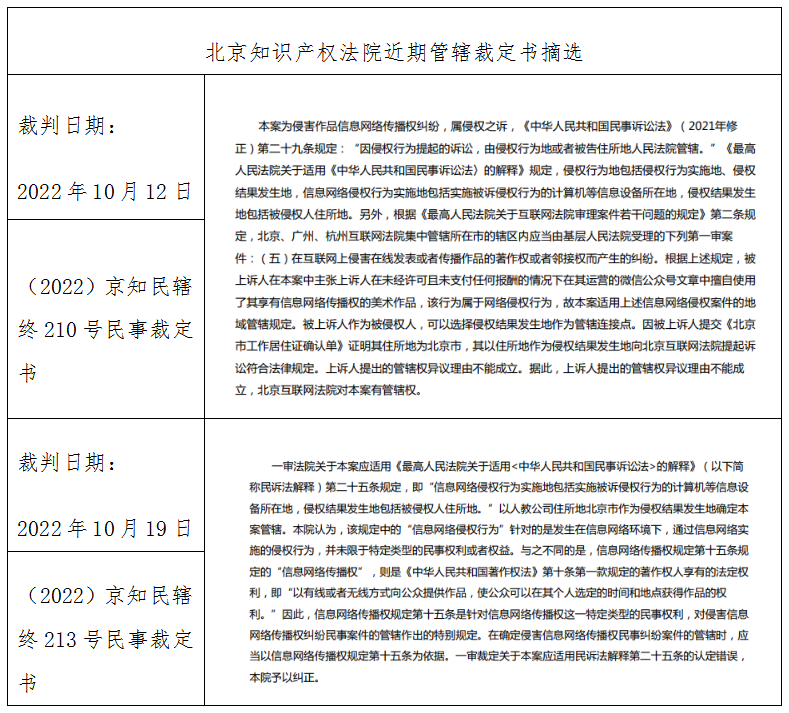

其三,从结果来看,各地法院均已经开始参照42号裁定确定的规则执行,调整信息网络传播权案件的管辖规则。例如,北京知识产权法院在2022年10月12日作出的(2022)京知民辖终210号民事裁定书中,仍依照原来的观点,认为原告住所地作为侵权结果地,可以作为管辖连接点;但在随后2022年10月19日的作出的(2022)京知民辖终213号民事裁定书中,就重新明确不能再依照《民诉法解释》第25条将原告所在地确定为侵权结果地。目前,能够检索到按照新意见进行管辖确认的,还有上海市杨浦区人民法院和上海知识产权法院;预计还有部分法院的相应裁判文书暂未上网。

此外,笔者还通过12368联系到部分省会城市的中级人民法院[4],就侵害作品信息网络传播权案件目前是否还能按照原告住所地确定管辖,得到的回复均是原告住所地不能再作为管辖连接点,其中部分法院明确是遵照最高院最新的裁判意见在执行,还有部分法院表示这一管辖规则的变更系高级人民法院统一通知的。(此处仅代表2022年11月21日~25日期间笔者通过12368咨询时接线员的初步口头回复,具体情况以各法院的实际意见为准)

六、必经之路:四级法院审级职能定位改革的重要支撑

2021年10月1日,最高人民法院《关于完善四级法院审级职能定位改革试点的实施办法》正式实施,试点工作在坚持“四级两审制”制度基础上,针对四级法院案件数量结构分布不够合理、审判资源分配不够科学、审级监督作用发挥不够充分等突出问题,化完善四级法院审级职能。其中民事案件的“下沉”是改革工作的着力点之一。随后,《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》(法释〔2022〕13号)将第一审知识产权案件的管辖进行了较大的调整,大量案件下沉的基层人民法院。在前述《管辖规定》实施前,管辖连接点所在区、县没有知识产权案件管辖权的基层法院的,一审知识产权案件由管辖连接点所在中级人民法院管辖。因此,《管辖规定》实施后,一方面会有大量案件下沉到对应的基层法院,另一方面具有一般知识产权案件管辖权的基层法院在数量上有所增加。因此,从规则上来看,小标的额的著作权案件均由基层人民法院管辖,其中案件量最大的恐怕非信息网络传播权案件莫属。但从以往经验来看,信息网络传播权案件的管辖往往比较集中,如果不平衡案件的数量的分布,可能导致有的基层法院难堪重负,毕竟下沉的不止信息网络传播权案件,也并非每个基层法院都具备北京互联网法院那样的客观条件。因此,对于信息网络传播权案件的管辖而言,最好的平衡方式便是将案件分散,这也能解决部分地区知识产权案件量少的状况。

笔者认为,仅从信息网络传播权案件管辖分别来看,如果不再将被侵权人所在地确定为管辖连接点,那么大量的案件必然将相对平衡地分化到各个基层法院;而结合四级法院审级职能定位改革来看,部分法院信息网络传播权的案件减少了、但是其他与之层级相匹配的案件又增加了。最终效果上实现了让合适层级的法院审理合适的案件。因此,42号裁定背后所确定的信息网络传播权管辖规则的变更,实际上是四级法院审级职能定位改革的一个侧面。

七、最后的话:管辖规定的调整本属最高院职权,但此种方式值得商榷

承上所述,在四级法院审级职能定位改革的过程中,针对信息网络传播权案件管辖规则的调整,有利于整体改革目标的实现。在立法法和民诉法的框架内,最高院本就有权就管辖的问题进行细化调整。但如果不是通过司法解释重新明确管辖规则,而仅仅是以42号裁定的形式“吹风”,会导致一系列潜在的问题。这样的做法,不仅会使各类规范性文件的体系解释出现矛盾,还无法解决规则之间衔接过渡的问题。例如,若仅按照42号裁定目前确立的规则,对于在起诉时还主张了其他著作人身权或著作财产权的案件,在实践中必然会出现大量的争议。

综上所述,在目前现有司法解释文义明确、司法实践都比较统一的情况下,仅仅以个案的裁判文书的形式变更既有管辖模式的做法,笔者认为是有待商榷的。期盼最高院尽快通过司法解释的形式对相关问题予以明确。

【注释】

[1]指《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》

[2]指《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》

[3]《最高人民法院新民事诉讼法司法解释理解与适用》.最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组办公室编.北京:人民法院出版社,2022.6。

[4]包括北京知识产权法院、上海知识产权法院、广州知识产权法院、深圳市中级人民法院、成都市中级人民法院、重庆市第一中级人民法院、武汉市中级人民法院、西安市中级人民法院、长沙市中级人民法院、福州市中级人民法院。

(封面来源 | 知产力)