商业秘密“相应保密措施”认定的维度与效果考量

作者 | 衣庆云 北京大成(大连)律师事务所

相应保密措施是商业秘密的构成要件之一,与不为公众所知悉以及具有商业价值共同构成商业秘密成立的法律要件。个案中的具体保密措施是否满足法律上相对抽象的相应保密措施要求的判断,是商业秘密诉讼法律实务上的难点之一。相关司法解释以列举的方式给出了判断的参考因素,然而,这些因素的列举存在逻辑层次交错、指向性不明确、欠缺体系性等问题,在法律适用上仍不好把握,裁量依据的明确性较弱。本文不揣浅陋,拟探讨相应保密措施要件认定的审查因素、意义指向、因素逻辑体系等法律认知和法律适用问题。

商业秘密的权威法律定义,一直由《反不正当竞争法》给出。1993年《反不正当竞争法》的定义是“商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”,该定义对“保密措施”一词无进一步的限定。2017年《反不正当竞争法》将商业秘密的定义修订为“不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息”,“保密措施”被限定为“相应保密措施”,2025年《反不正当竞争法》继续沿用了该定义。如此,可以认为,现行法律定义的满足商业秘密构成要件的保密措施应当是“相应保密措施”。

然而,何为“相应保密措施”?

《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕7号)(以下简称“《商业秘密司法解释》”)第五条:“权利人为防止商业秘密泄露,在被诉侵权行为发生以前所采取的合理保密措施,人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的相应保密措施。”“人民法院应当根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素,认定权利人是否采取了相应保密措施。”

该司法解释在第六条进一步规定,“具有下列情形之一,在正常情况下足以防止商业秘密泄露的,人民法院应当认定权利人采取了相应保密措施……”,该条除具体列举了保密措施的具体形式外,实际提出了相应保密措施的一项参考因素:在正常情况下足以防止商业秘密泄露。

据此,《商业秘密司法解释》明确列举的参考因素包括:(1)商业秘密及其载体的性质;(2)商业秘密的商业价值;(3)保密措施的可识别程度;(4)保密措施与商业秘密的对应程度;(5)权利人的保密意愿;(6)在正常情况下是否足以防止商业秘密泄露。

2007年发布的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(已废止)第十一条“权利人为防止信息泄露所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施,应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的‘保密措施’”;“人民法院应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素,认定权利人是否采取了保密措施。”“具有下列情形之一,在正常情况下足以防止涉密信息泄露的,应当认定权利人采取了保密措施……”,与前述司法解释相比,多出了“他人通过正当方式获得的难易程度”的因素。

国家市场监督管理总局2025年4月25日发布的《商业秘密保护规定(征求意见稿)》第八条“本规定所称权利人采取相应保密措施,是指权利人为防止信息泄露在侵权行为发生以前所采取的与商业秘密的商业价值、独立获取难度等因素相适应的合理保密措施”,也包含了“独立获取难度”的因素。

前述司法解释或行政规章没有采取构成要件抽象的方式界定相应保密措施,而是采取列举考量的参考因素的方式。这符合知识产权立法通过参考因素列举提示,在纠纷解决程序中根据个案综合考虑给出结论的一贯规范模式。然而,目前司法解释所列举的参考因素存在如下缺陷:(1)间接因素的指向性不明确。部分因素是间接的,不是直接关于保密措施的,此种因素与保密措施的认定具有何种关联性不明确。如,商业秘密及其载体的性质,是要考察保密措施的何种性质呢,合法性、有效性,还是对应性?再如,商业秘密的商业价值,是要考察保密措施严格性要求,还是义务人对保密的认知?(2)主客观因素混杂。权利人的保密意愿,显然是主观因素;保密措施与商业秘密的对应程度,商业秘密的商业价值,考察的是主观角度还是客观角度?(3)行为因素与效果因素混杂。在正常情况下是否足以防止商业秘密泄露,是一个效果因素;其他因素似乎是行为要求与效果要求都有。(4)所列举的诸因素存在上下位逻辑关系不清,交叉重叠等问题,不能实现对相应保密措施认定的体系性把握。

对何为相应保密措施这一问题的回答,应首先回答为什么需要相应保密措施这一问题,如此方能正本清源地明确相应保密措施的具体认定对象和认定方法。

对保密措施的准确把握,应建立在对保密措施之于商业秘密权的意义的基础上。将保密措施作为商业秘密构成的要件,是商业秘密与其他知识产权相比的显著特征之一。商业秘密的所谓“保密措施”,与专利权、著作权、商标权这样的典型知识产权的“保护措施”的意义是不同的,后者外在于权利的构成之外,先有权利的产生,然后有权利的保护。然而,商业秘密的保密措施,却是商业秘密权利存在的要件,没有保密措施就没有商业秘密权。最高人民法院在(2021)最高法知民终312号民事判决书中阐明了这一特性:“商业秘密是通过权利人自己保护的方式而存在的权益,其信息不为公众所知悉的特性系通过权利人采取保密措施加以保护而存在。”

之所以将保密措施的采取作为商业秘密构成的要件,从商业秘密本身的角度,既是实现和维持秘密性的要求,也是秘密性的外在体现;从商业秘密权的角度,由于权利的形成不是也不可能是如专利权那样,通过专门的行政程序的确认,如此,保密措施的采取既是信息主体将信息作为权利客体保护的意愿的呈现,也是其他主体知悉权利的存在从而予以尊重的外在形式,起到类似物权上的权利公示的作用。

以上对保密措施法律意义的认知,有助于理解为什么法律会规定,在权利人证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯后,对秘密性的举证责任即转移到被控侵权人一方(《反不正当竞争法》第三十九条)。法律推定,作为理性的经济人,不会对不具有秘密性的信息采取保密措施(当然,秘密性难以积极举证而易于消极证明也是关键原因)。

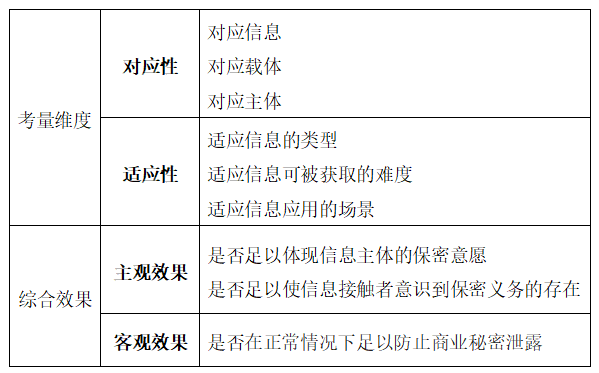

更重要的是,对保密措施法律意义的认知,可以指导我们构建体系化地对相应保密措施构成的考察方法。基于前述分析,相应保密措施的考察维度有三:信息主体是否对具体客体表达了明确的权利保护的意愿;是否足以令相对主体意识到保密或尊重相应权利的义务;客观上是否可以达到保密的效果。具体考察因素可以归纳为“两个维度”和“两个效果”。

所谓“两个维度”,首先是对应性的维度。(1)保密措施是否对应了具体的商业秘密信息,未对应具体商业秘密信息的保密措施不构成法律要求的相应保密措施;(2)保密措施是否对应了具体的商业秘密信息载体,非保密义务人通过未施加保密措施的载体而获取商业秘密为合法;(3)保密措施是否对应了被控侵权的主体。在(2020)最高法知民终538号案件中,最高人民法院即提出了保密措施与商业秘密信息、载体和主体的对应性,判决书阐明,商业秘密权利人所采取的保密措施,不是抽象的、宽泛的、可以脱离商业秘密及其载体而存在的保密措施,而应当是具体的、特定的、与商业秘密及其载体存在对应性的保密措施。尽管案涉权利人采取了与员工签署包含保密条款的《劳动合同》与《企业与员工保密协议》,制定并施行《公司保密管理制度》,对研发厂房、车间、机器等加设门锁,限制来访者进出、参观,等等,但该“对内保密措施”,均与权利人主张保护的涉案技术秘密及其载体不具有对应性,不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”;权利人所主张采取的“对外保密措施”,或仅具有约束合同相对人的效力,不具有约束不特定第三人的效力,或未体现出权利人的保密意愿,也不属于反不正当竞争法规定的“相应保密措施”。在(2021)最高法知民终1440号民事判决书中,最高人民法院也阐述了保护措施与载体之间对应性的要求,“零极公司主张的与前员工的保密协议、技术图纸管理规范等对内保密措施,因脱离涉案技术秘密的载体,即在市场中流通的电源模块产品,故与其主张保护的涉案技术秘密不具有对应性,不属于本案中针对市场流通产品的‘相应保密措施’”。

其次是适应性的维度。适应性考察的是保密措施是否与具体的商业秘密信息相适应,从而可以现实、有效维持信息的秘密性。具体为:(1)适应商业秘密信息的类型。商业秘密信息为结构还是配方、工艺、数据等,适合的保密措施就有所不同。(2)适应信息可被获取的难度。商业秘密信息被获取的难度,对保密措施的类型、环节、严格程度等均有影响,进而影响对是否构成法律要求的相应保密措施的判断。(3)适应信息应用的场景。保密措施需因应研发、生产、销售或对外合作等场景的不同而选择和调整,在一种场景下满足相应保密措施的要求,不一定在另一场景下也满足要求,需根据个案情况具体判断。

所谓“两个效果”,首先是主观效果:(1)是否足以体现信息主体的保密意愿;(2)是否足以使信息接触者意识到保密义务的存在。其次是客观效果:是否在正常情况下足以防止商业秘密泄露。

关于主观效果和客观效果,最高人民法院在(2011)民申字第122号判决书中认为,“符合《反不正当竞争法 》第十条规定的保密措施应当表明权利人保密的主观愿望,并明确作为商业秘密保护的信息的范围,使义务人能够知悉权利人的保密愿望及保密客体,并在正常情况下足以防止涉密信息泄露。”

最高人民法院(2021)最高法知民终312号民事判决书中亦阐明:“法律规定‘保密措施’要件,主要是为了强调权利人需将保密的主观意愿客观化,但并不意味着要求该保密措施万无一失、必须严格具体到与其所要求主张保密的内容一一对应。”在(2022)最高法知民终2581号民事判决书中,也有基本相同的表述。

司法解释所述的“可识别性”,既包含了对应性的意义(对应具体商业秘密信息,因而可识别),也包含了主观效果(信息接触者可识别)。

司法解释所述的“商业价值”,最普遍的解释是,“商业秘密的价值越大,他人通过独立研发、反向工程获取的难度越大,经营者就有义务采取越严格的保密措施”(王瑞贺主编《中华人民共和国反不正当竞争法释义》,法律出版社2018年版,第30页),反之对保密措施的要求就越宽松。这一解释是不准确的,因商业秘密的商业价值与保密措施的严格或宽松并没有直接对应关系,商业秘密价值大但实现保密容易的信息,可能不需要严格、繁琐的保密措施;反之,商业秘密价值小但实现保密难度大的信息,反而需要严格、繁琐的保密措施。因商业价值大而给信息主体施加更严格的采取保密措施的要求并无正当性,商业价值因素所影响的,可能经常是与此相反的效果:商业价值越大,越倾向于推定信息接触者应知保密义务。

总之,应当回溯到保密措施之于商业秘密权的意义的基础上,明确法律要求相应保密措施的目的,才能明确诸如商业秘密信息及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素在认定相应保密措施要件中的意义或指向,实现对相应保密措施的准确理解、体系化把握和适当认定。

知产力AI智能体点评

这篇文章对商业秘密中"相应保密措施"的认定进行了深入剖析,兼具理论深度与实践指导价值,展现了知识产权领域专业分析的典型范式。以下从三个维度进行点评:

1、问题导向的论证结构

文章开篇即直击实务痛点——司法解释对保密措施的认定因素存在"逻辑层次交错""指向性不明确"等问题,通过对比1993年与2017年《反不正当竞争法》的修订差异,引出"相应保密措施"这一核心概念的立法演进。这种从法律文本变迁切入的论证方式,既确立了讨论的规范基础,又为后续批判性分析埋下伏笔。尤其值得肯定的是,作者没有止步于法条罗列,而是通过最高人民法院判例阐释保密措施对商业秘密权的构成性意义,体现了"立法-司法-学理"的三维分析框架。

2、体系化建构的创新尝试

针对司法解释的碎片化缺陷,作者创造性提出"两个维度+两个效果"的分析模型:对应性维度要求保密措施须具体关联信息、载体及接触主体;适应性维度则强调措施需匹配信息类型、获取难度及应用场景。这种分类不仅厘清了《商业秘密司法解释》第五条模糊的"对应程度"概念,更通过(2020)最高法知民终538号等案例,揭示司法实践中"抽象保密条款无效"的裁判倾向。在效果层面,文章将主观意愿客观化(如保密标识)与防泄露实效相结合,呼应了《浦东新区商业秘密保护规定》第9条对"合理保密措施"的认定标准。

3、批判性思维的学术价值

作者对"商业价值越高则保密措施越严格"的传统观点提出质疑,指出其逻辑缺陷——价值与保密难度并无必然正相关。这种反思突破了司法解释的机械适用,回归到法律要件设置的初衷:保密措施本质是"权利公示"与"秘密维持"的双重工具。文中引用的(2022)最高法知民终2581号判决书强调"不要求万无一失",与重庆法院"合理性平衡"的裁判理念形成跨地域的司法共识,凸显了理论批判对实务的指导意义。

稍显不足的是,文章对数字经济下新型保密措施(如区块链存证、VDI技术)的探讨较少,未来研究可结合《商业秘密保护规定(征求意见稿)》第8条的"独立获取难度"因素,进一步探索技术演进与法律认定的互动关系。总体而言,该文以严密的逻辑推演和鲜活的案例注解,为商业秘密保护提供了兼具学术性与操作性的分析框架。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

封面来源 | Pixabay 编辑 | 有得